公元前195年,长安城长乐宫中,箭伤未愈的汉高祖刘邦已病入膏肓。这位以布衣之身夺取天下的枭雄,在弥留之际却做出一个震惊朝野的决定:命陈平、周勃火速赶往前线,斩杀正在平叛的左丞相樊哙。这一决策背后,既包含着帝王对身后江山的终极布局,也折射出权力斗争中人性与理性的激烈碰撞。

一、生死兄弟:从沛县屠夫到开国功臣

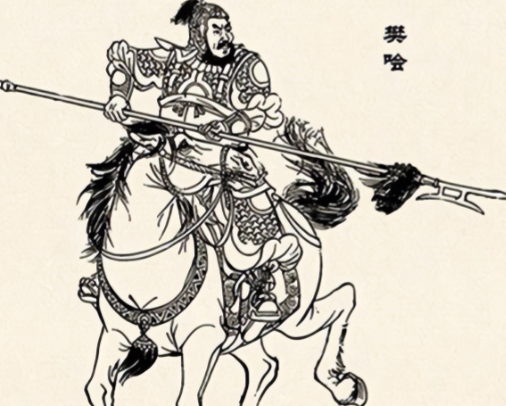

樊哙与刘邦的渊源可追溯至秦末沛县。当时刘邦任亭长,樊哙以屠狗为业,两人因豪爽性格结为挚友。陈胜吴广起义后,刘邦率众攻占沛县,樊哙成为最早追随的骨干。在随后的征战中,樊哙以勇猛善战著称:徐州突围时,他左手护住中箭的刘邦,右手挥刀杀出重围;关中之战中,他率百人敢死队攀城先登,斩首二十三级;鸿门宴上,他持盾闯帐,以"臣死且不避"的豪言震慑项羽,为刘邦争取到逃生机会。

这种生死与共的情谊,使樊哙在汉朝建立后获得殊荣:官拜左丞相,封舞阳侯,食邑五千四百户。其妻吕媭为吕后之妹,更使他成为外戚集团的核心人物。但正是这种特殊的身份,让他在刘邦晚年成为权力棋局中的关键棋子。

二、权力天平:外戚专权的隐忧

刘邦晚年,吕后势力已成尾大不掉之势。吕氏家族不仅掌控着宫廷禁军,其兄吕泽、吕释之更在军中拥有深厚根基。更令刘邦忧心的是,太子刘盈性格软弱,而宠妃戚夫人之子刘如意则被视为理想接班人。这种立储之争背后,实则是吕氏与戚氏两大外戚集团的权力博弈。

樊哙的特殊身份使其成为这场斗争的焦点:作为吕后的妹夫,他天然倾向于支持刘盈;作为军中宿将,他又具备左右局势的实力。据《史记》记载,有人向刘邦进谗言:"樊哙与吕氏结党,一旦陛下驾崩,即举兵诛杀戚夫人与赵王如意。"这种指控虽无实据,却精准击中了刘邦的痛点——他深知,若樊哙与吕后联手,刘氏江山恐将易主。

三、帝王心术:平衡术的终极运用

刘邦的决策并非单纯出于猜忌,而是基于对权力结构的深刻洞察。在临终前的权力布局中,他采取了三重策略:

制衡外戚:通过铲除樊哙,削弱吕氏在军中的影响力,为刘如意继位扫清障碍。这一决策与刘邦此前安排周勃、陈平辅政的布局一脉相承,旨在构建"功臣集团+皇族"的权力框架。

预防叛乱:樊哙手中掌握着平叛大军,若其倒戈,后果不堪设想。刘邦选择在樊哙远离京城时下手,既可避免直接冲突,又能防止军中哗变。

测试忠诚:命陈平、周勃执行此令,实为考察二人立场。这两人最终选择"押解樊哙回京"的折中方案,既保全了樊哙性命,也为自己留下转圜余地,这种政治智慧恰是刘邦所期望的。

四、历史回响:未完成的权力交接

刘邦的算计终究未能完全实现。陈平在押送樊哙途中得知刘邦驾崩,立即释放樊哙并恢复其爵位。这一变故使吕后势力得以保全,最终引发诸吕之乱。但刘邦的布局并非完全失败:周勃、陈平在平定诸吕后,果然按照刘邦遗命拥立汉文帝,确保了刘氏江山的延续。

樊哙的命运,成为解读汉代权力结构的重要案例。他的生死存亡,不仅关乎个人忠奸,更折射出中国古代帝王在权力传承中的终极困境:如何在维护统治稳定与防范权臣篡位之间找到平衡点。刘邦的选择或许冷酷,却揭示了一个残酷真相——在权力游戏中,情感与道义往往要让位于现实政治的残酷逻辑。

这场发生在两千多年前的权力博弈,至今仍给人深刻启示:权力交接从来不是简单的交接仪式,而是一场涉及制度设计、势力平衡与人性考验的复杂系统工程。刘邦的临终决策,正是这种复杂性的生动写照。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。