在中国历史长河中,"常宁"二字既是明代公主的尊贵封号,又是湖南南部县级市的千年古称。这种跨越六百年的同名现象,暗藏着古代皇权制度与地方治理的深层逻辑,更折射出中华文明中"以德配位"的命名智慧。

一、皇室血脉中的"常宁"印记

常宁公主(1386年/1387年-1408年)作为明成祖朱棣第五女,其封号承载着朱棣对西南边疆的治理考量。永乐元年(1403年)六月,朱棣将年仅17岁的常宁公主下嫁西平侯沐英之子沐昕,这场政治联姻的深层意图在于巩固对云南沐氏家族的控制。沐氏自洪武年间便镇守云南,其家族势力已形成"世镇云南"的特殊地位,朱棣通过赐予"常宁"封号,既暗含"常保安宁"的期许,又以皇室血统强化羁縻统治。

公主的早逝(22岁/23岁)更成为权力博弈的注脚。《明太宗实录》记载其"淑慧恭慎,动止有礼",却难逃驸马沐昕的家暴阴影。这种"政治婚姻"的悲剧性,与朱棣对西南边疆的治理焦虑形成微妙呼应——当永乐五年(1407年)安南战事爆发时,云南沐氏的忠诚度直接关系到明朝西南防线稳固,公主的婚姻命运由此成为帝国战略的牺牲品。

二、潇湘大地的"常宁"密码

湖南常宁市的历史可追溯至唐天宝元年(742年),其得名源于"常保安宁"的治世理想。这座地处南岭余脉的县级市,在明清时期因水口山铅锌矿的开采而崛起,成为"世界铅都"。其"公交免费城市"的现代治理创新,与明代公主封号中的"常宁"理念形成跨越时空的呼应——从皇权政治的期许到地方治理的实践,始终贯穿着对"长治久安"的追求。

更值得关注的是常宁的油茶产业。作为"中国油茶之乡",其油茶种植史可追溯至宋代,这种经济作物的稳定性恰与"常宁"封号的寓意相契合。当明代公主在宫廷中研读《女则》时,千里之外的常宁百姓正在山地间培育着象征"常保安宁"的油茶树,这种农耕文明与皇权文化的隐性对话,构成了中华文明独特的文化基因。

三、符号系统的权力隐喻

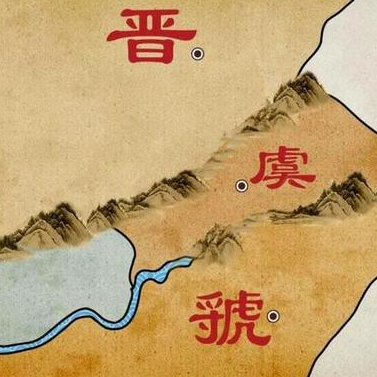

在明代宗室命名体系中,"常宁"封号具有特殊象征意义。朱棣同时期册封的公主封号多含地理元素(如永平、安成、咸宁),这种命名策略既体现"天子居中,四夷来朝"的天下观,又通过具体地名构建心理威慑。将幼女封为"常宁公主"并远嫁西南,实则是将"常保安宁"的政治理想投射到边疆治理中,形成"名实相副"的治理术。

这种命名智慧在地方治理中同样显著。常宁市在宋代属耒阳县地,其"常宁"县名的确立,既是对前代"新宁"县名的继承,又通过"常"字强化了政权合法性。当明代公主的封号与县级市的古称产生重叠时,这种偶然性背后实则隐藏着中国古代政治文化的深层逻辑——无论是皇室封号还是地方行政区划,都是权力符号系统的组成部分,共同服务于"长治久安"的终极目标。

四、历史镜像中的文明密码

常宁公主与常宁市的同名现象,本质上是中华文明"名实之辨"的生动体现。公主封号中的"常宁"是皇权意志的具象化,而县级市名中的"常宁"则是地方治理理想的符号化。当明代宫廷档案记载公主"通《孝经》《女则》"时,常宁的乡贤正在编纂《常宁县志》,这种文化生产的同步性,揭示出不同阶层对"常保安宁"理念的共同追求。

这种追求在当代社会依然延续。常宁市2023年实现地区生产总值446.84亿元,其有色金属产业与油茶经济的双轮驱动,恰似古代"盐铁之利"与"农桑之本"的现代演绎。而公主墓葬中可能存在的《孝经》抄本残卷(虽无实物佐证,但符合其人设),与常宁印山文化旅游景区中的摩崖石刻,共同构成文明传承的时空回响。

在"常宁"这个文化符号的双重镜像中,我们既能看到明代公主在政治婚姻中的命运沉浮,也能触摸到潇湘大地在现代化进程中的文化脉动。这种跨越时空的对话提醒我们:无论是皇室封号还是地名沿革,本质上都是人类对"长治久安"的不懈追寻。当我们在常宁市的油茶林中呼吸着六百年前的空气,在《明实录》的字里行间感受公主的命运起伏时,便真正理解了中华文明"以名正实"的深层智慧——真正的"常宁",不在于封号或县名的文字组合,而在于文明传承中始终如一的治理理想。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。