在古代中国,科举制度宛如一座巍峨的灯塔,为无数寒门子弟照亮了通往仕途的道路,成为封建社会选拔人才的关键途径。这一制度历经千年发展,形成了严谨且复杂的等级体系,其中六个等级尤为关键,它们共同构成了古代读书人实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”梦想的... [详细]

唐高宗上元二年(675年),随着太子李弘的猝然离世,22岁的李贤被推上权力漩涡的中心。这位以《后汉书》批注展现治国才华的太子,最终因"谋逆案"被废为庶人,流放巴州自尽。这场震动朝野的宫廷巨变,不仅终结了李... [详细]

在隋朝波澜壮阔的历史画卷中,麦铁杖宛如一颗耀眼的流星,以其勇猛无畏的战斗精神和跌宕起伏的人生经历,留下了浓墨重彩的一笔。而他身后,家族的传承与延续同样引人关注,尤其是他儿子们的命运,更是与他的传奇人生紧密相连。麦铁杖其人:从草莽到名将的传奇... [详细]

公元前520年,在会稽(今浙江绍兴)的王宫中,一个婴儿的啼哭划破了春秋末年的历史天空。这个被后世称为“勾践”的姒姓君主,用56年的生命长度,在华夏大地上刻下了“卧薪尝胆”的永恒印记。当我们翻开《史记》《竹书纪年》等典籍,会发现这位春秋霸主的... [详细]

在三国历史的长河中,刘巴以其卓越的才华与独特的政治立场成为备受争议的人物。关于他是否为汉室宗亲,史书虽未明确记载,但通过梳理其家族背景、政治选择及后世评价,可发现这一问题的答案远比表面复杂。一、家族背景:名门之后与宗室疑云刘巴出身荆州零陵郡... [详细]

在中国古代宫廷的权力游戏中,美貌与心机往往是女性攀附权力的双刃剑。西汉汉成帝宠妃赵合德,便以“温柔乡”之名载入史册,她凭借绝世容颜与深不可测的心机,在波谲云诡的后宫中独占鳌头十余年。一、情感操控:以“温柔乡”为牢笼,驯服帝王心赵合德深谙人性... [详细]

在中国古代政治中,追封逝者不仅是家族情感的表达,更是权力合法性构建的重要手段。西晋开国皇帝司马炎追封伯父司马师为景皇帝,这一决策背后蕴含着复杂的政治逻辑与家族利益权衡。从权力继承的合法性、家族政治的捆绑策略到政治环境的现实需求,司马炎的选择... [详细]

春秋时期,吴国在长江流域崛起,成为东南一方的强国。这段历史中,阖闾与夫差这对父子的故事尤为引人注目——他们既是吴国霸业的奠基者与继承者,又因性格与决策的差异,最终走向了截然不同的结局。一、父子传承:从阖闾的崛起看吴国崛起阖闾,姬姓,名光,又... [详细]

自由主义自启蒙时代诞生以来,始终以“个人自由”为核心价值,成为现代政治文明的重要基石。然而,当理论照进现实,自由主义的实践却逐渐暴露出其内在矛盾——过度强调个体权利可能侵蚀社会共同体根基,市场自由化可能加剧不平等,对公权力的警惕可能削弱国家... [详细]

在战国纷争、风云变幻的时代,鲁仲连宛如一颗耀眼的星辰,以其独特的人格魅力和卓越的才能,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。他不仅是一位智谋超群的谋士,更是一位品德高尚、心怀天下的高义之士,其事迹和精神对后世产生了深远的影响。智谋超群,能言善... [详细]

在五胡十六国的血色棋局中,慕容垂与慕容恪如同两颗交相辉映的将星,一个以"战神"之名横扫千军,一个以"周公"之誉定鼎朝堂。这场跨越时空的军事与政治巅峰对决,不仅重塑了北方... [详细]

在战国纷争的棋局中,吴起是横跨魏、楚两国的关键棋手。他不仅以军事才能著称,更以变法实践深刻影响了战国格局。尽管历史记载中吴起在楚国的变法更为显赫,但他在魏国期间同样深度参与了政治改革,为魏国的崛起奠定了制度基础。一、魏国变法的时代背景:强魏... [详细]

在唐代的历史长河与戏剧舞台上,“郭暧三打金枝”的故事广为流传,成为人们津津乐道的经典桥段。这一故事不仅展现了唐代皇室与功臣之家复杂的婚姻关系,更蕴含着丰富的历史背景与文化内涵。真实历史中的“打金枝”事件郭暧是唐朝名将汾阳王郭子仪的第六子,他... [详细]

在唐代诗歌的璀璨星空中,王维与孟浩然宛如两颗耀眼的星辰,交相辉映,共同照亮了山水田园诗派的发展道路。他们被后世并称为“王孟”,这一合称不仅是对他们文学成就的高度认可,更是对他们在唐代诗坛地位的生动诠释。一、合称溯源:“王孟”的由来与意义“王... [详细]

在初唐诗歌的璀璨星空中,刘希夷与张若虚皆以独特光芒闪耀。然而,一则“张若虚害死刘希夷”的说法,如同一团迷雾,笼罩在这两位诗人的历史形象之上,引发了无数后人的猜测与探究。但当我们深入历史资料,拨开层层迷雾,会发现这一说法缺乏坚实依据,更像是文... [详细]

在西班牙文艺复兴的璀璨星空中,洛佩·德·维加(Félix Lope de Vega y Carpio)以惊人的创作量与卓越的艺术成就,成为黄金世纪文学的核心人物。他一生创作约1500部戏剧、3000余首十四行诗及多部小说,被塞万提斯誉为“大... [详细]

1918年3月23日伦敦伍德格林帝国剧院,身着满清长袍的魔术师程连苏在表演"徒手接子弹"时,意外中弹倒地。当他说出那句流利的英文"天哪,出事了"时,台下观众才惊觉这位自... [详细]

公元668年秋,平壤城头的高句丽王旗在唐军攻势下轰然坠落。这场持续半个世纪的东北亚争霸战,最终以中原王朝的全面胜利告终。当李勣率领的唐军踏破鸭绿江防线时,不仅终结了一个存在705年的边疆政权,更重塑了整个东亚的政治格局。这场战争的终结,既是... [详细]

在浩如烟海的文化典故中,“抱琴”一词犹如一颗温润的珍珠,既承载着文人雅士的精神追求,又暗含着深宫女子的命运隐喻。从春秋伯牙的知音绝唱,到《红楼梦》中宫女的无声悲歌,再到李白诗中的洒脱邀约,“抱琴”这一意象在历史长河中不断被赋予新的内涵,最终... [详细]

在越剧艺术长河中,“越剧十姐妹”与王文娟如同两颗璀璨星辰,前者以1947年《山河恋》义演铸就行业丰碑,后者以《红楼梦》林黛玉形象成为几代人的集体记忆。二者虽同属越剧黄金时代,却因历史机遇的错位形成独特艺术轨迹。这场跨越时空的对话,揭示了艺术... [详细]

在乾隆朝的辉煌历史中,傅恒的名字如同一颗璀璨的星辰,以其卓越的军事才能、忠诚的政治品格和谦逊的处详情

在汉武帝刘彻的宫廷中,除卫青、霍去病等名将外,还有一位以诙谐机智闻名的特殊人物——郭舍人。他虽非详情

在浩瀚的中国历史长河中,唐明皇李隆基的名字如同一颗璀璨的星辰,既闪耀着开元盛世的辉煌光芒,又映照详情

1648年,茅麓山巅的浓烟中,一位身着铠甲的女性身影在火光中若隐若现。这位被后世称为"详情

在12世纪至13世纪的欧亚大陆上,两位军事巨擘以截然不同的方式重塑了世界格局:一位是伊斯兰世界的详情

公元576年冬,北齐晋阳城被北周军队重重围困。城头旌旗猎猎,城下黑云压城——周军士兵的黑色军服与详情

唐朝末年,藩镇割据、宦官专权,朝堂风云变幻,一位出身京兆韦氏的官员——韦昭度,在动荡中登上相位,详情

陈仓之战是诸葛亮北伐曹魏的重要战役,其攻防之激烈堪称三国时期守城战的典范。在这场战役中,张苞作为详情

在明朝的历史长河中,王阳明与唐顺之宛如两颗璀璨的星辰,各自散发着独特而耀眼的光芒。他们皆以文武双详情

在中国浩如烟海的历史典籍中,《三国志》以其独特的史学价值与文学魅力,成为研究三国时期历史的核心文详情

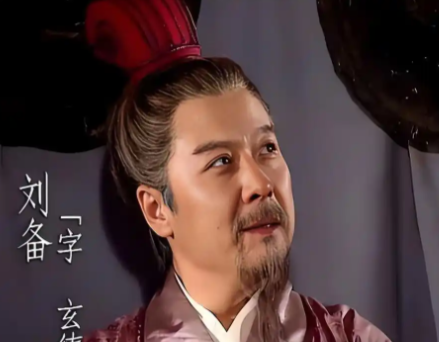

在中国历史的长河中,三国时期是一个英雄辈出、风云变幻的时代。刘备,这位蜀汉的开国皇帝,以其仁德宽详情

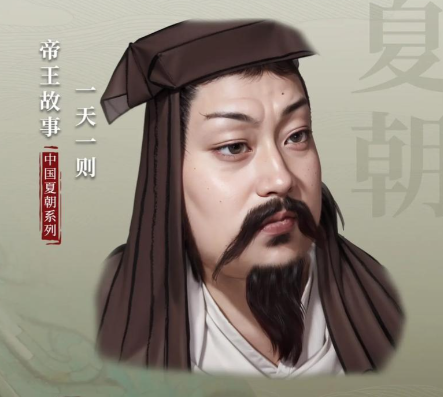

在夏朝近五百年的历史长河中,姒芒作为第九任君主,其统治时期虽未留下惊天动地的改革或战争,却因开创详情

在南北朝的纷乱历史中,北魏的分裂犹如一颗巨石投入平静湖面,激起了层层涟漪,其中东魏与西魏的并存与详情

在19世纪的德国文坛,海因里希·海涅如同一颗璀璨却又充满争议的流星,划过黑暗的夜空。他的作品以犀详情

1869年2月26日,娜杰日达·康斯坦丁诺夫娜·克鲁普斯卡娅诞生于圣彼得堡一个没落的贵族知识分子详情

北宋文坛的星空里,范仲淹以"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的千古绝唱,在历详情

冬至,这个被古人称为亚岁的节气,既是北半球白昼最短、黑夜最长的一天,也是中华文明中蕴含天文、历法详情

在中国历史的长河中,十六国时期是一个民族冲突与融合交织、政权更迭频繁的动荡时代。石勒,这位出身羯详情

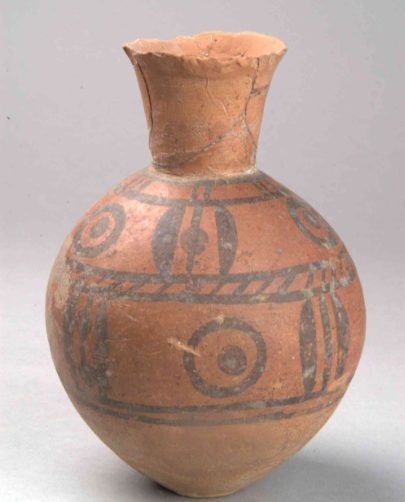

在中国新石器时代的文明长河中,仰韶文化以其独特的魅力与深远的影响力,成为研究华夏文明起源的关键坐详情

在晚唐文坛与军事史上,高骈(821-887)是一个兼具诗人身份与将领功业的特殊人物。其姓名中的&详情

秦国自商鞅变法后,推行了一套严密的二十级军功爵位制度,这一制度打破了世袭贵族对权力和财富的垄断,详情

在隋唐历史的长河中,薛仁杲与薛仁贵这两位薛姓人物,常因名字相似而引发后人对其关系的猜测。然而,深详情

1615年5月,大阪城在德川家康联军的炮火中化为焦土,丰臣秀赖与淀殿(秀赖生母)自尽身亡,标志着详情

1573年1月25日,日本战国时代的远江国三方原台地,成为武田信玄与德川家康两大势力角力的焦点。详情

公元221年,刚刚称帝的刘备以为关羽复仇为旗号,倾全国之力发动夷陵之战。这场战役的表面动机看似简详情

公元221年,刘备在成都称帝后,以为关羽复仇为旗号,亲率七十万大军东征孙权。这场持续近两年的夷陵详情

建安十三年(208年)的赤壁江面,火光映红了半边天空。这场以少胜多的战役不仅改写了三国格局,更让详情

公元222年,三国时期规模最大的战役之一——夷陵之战爆发。蜀汉昭烈帝刘备亲率五万大军东征,意图为详情

在华夏文明起源的宏大叙事中,阪泉之战与涿鹿之战犹如两枚关键拼图,共同构建起炎黄部落联盟的崛起图景详情

公元前273年,战国中期的中原大地战火纷飞。在韩国华阳(今河南新郑北)的战场上,一场改变战国格局详情

在中国历史的长河中,三国鼎立的局面持续了数十年,魏、蜀、吴三国相互征伐,战火纷飞。而最终打破这一详情

1521年,明朝广东海道副使汪鋐指挥的屯门海战,是中国与西方殖民者的首次军事对抗。这场战役虽以明详情

在云南西部高黎贡山南麓的崇山峻岭间,一座名为磨盘山的险峻山岭静默矗立。这座海拔2600余米的山峰详情

在科学的世界里,有一种细胞被赋予了不死的名号,这就是海拉细胞。这种细胞源自于一位名叫亨丽埃塔·拉详情

在中国古代的神话传说中,姜子牙和鬼谷子都是极具智慧和能力的传奇人物。他们分别代表了道家和兵家的智详情

一、背景介绍 秦始皇陵兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,被誉为世界第八大奇迹。然而,这些详情

标题:秦始皇10大诡异事件 一、陵墓之谜 1. 兵马俑:秦始皇陵的兵马俑被认为是世界上最大的详情

虞姬,中国历史上著名的女性人物,她与项羽的爱情故事被后人传颂不衰。而刘邦,作为项羽的对手和汉朝的详情

胤祥没有遭到雍正的清洗,但他在年轻时去世,这一点对于一些历史学家来说存在着一些争议。 一些人质详情

满清十二帝内没有溥仪的画像,只有照片,是什么原因呢? 在满清十二帝中,没有任何一位皇帝画过溥仪详情

溥仪的文化水平不仅仅是初中程度,尽管他的户口本上写着初中,但这并不是他真实的文化水平。 作为大详情

古人常说不孝有三,无后为大,而在皇权社会,皇帝不具备生育能力,可不仅仅是不孝的问题,毕竟古代历来详情

息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?息肌丸是一种有催情作用的美容香精,塞到肚脐眼里融化到体内,详情

赵飞燕服用息肌丸保持美貌,息肌丸是什么东西呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 据说详情

古印度文明,作为人类文明的摇篮之一,承载着丰富的文化遗产和深邃的哲学思想。其影响力不仅深远地渗透到了详情

彼岸花,又称曼珠沙华,是一种充满神秘色彩的花卉。这种花通常盛开在秋季,其鲜红的花瓣和细长的花蕊形详情

在现代社会,我们依赖于各种产品来完成日常生活的各个方面。从智能手机到笔记本电脑,从家用电器到汽车详情

在我们的日常生活中,我们常常会忽视地球上的一些奇妙之处。然而,当我们从太空中俯瞰地球时,这些事物详情

在生物多样性的广阔领域中,每一次新的物种发现都像是打开了一扇通向未知世界的窗户。最近,科学家们在详情

在这个世界上,有些物品的价值超越了我们的想象。它们不仅仅是物质的存在,更是艺术、历史和文化的象征详情

在世界的每一个角落,无论是热血沸腾的球场,还是电视机前的粉丝,都被一位女性棒球选手的魅力所吸引。详情

位于中国云南的九龙河瀑布群,被誉为中国的尼亚加拉,是中国最大的瀑布群。这里的瀑布高低错落,气势磅详情

北仑河口,位于中国浙江省宁波市北仑区,是中国大陆海岸线的最南点。这里既有美丽的海滨风光,也有丰富详情

鸭绿江口,位于中国东北地区,是中国大陆海岸线的最北点。这里既有壮丽的山川河流,也有悠久的历史文化详情

湖北省,位于中国中部,素有千湖之省的美誉。全省湖泊众多,水域面积占总面积的四分之一。今天,就让我详情

在《封神演义》的宏大神话体系中,费仲与尤浑作为商纣王身边的奸佞之臣,其封神结局始终充满争议。这两详情

在《红楼梦》的悲剧叙事中,贾宝玉与林黛玉的爱情始终笼罩在封建礼教的阴影之下。从"木石前详情

在《红楼梦》这座文学艺术的瑰宝殿堂中,晴雯宛如一颗璀璨而独特的星辰,以其鲜明且极具个性的性格特点详情

在道教浩瀚的神仙谱系中,慈航道人以独特的身份与深厚的功德占据着重要地位。作为元始天尊的第九位弟子详情

在罗贯中笔下的《三国演义》这部波澜壮阔的历史题材小说中,众多英雄豪杰争霸天下,而祝融夫人作为其中详情

在《水浒传》的浩荡江湖中,解珍以两头蛇的绰号和忠义双全的品格,成为梁山好汉中极具代表性的人物。他详情

在古典名著《水浒传》的浩瀚星空中,邓飞以火眼狻猊的威名闪耀其中,位列梁山一百单八将第四十九位,上详情

在《水浒传》的江湖画卷中,杜兴以其独特的绰号鬼脸儿和跌宕起伏的人生经历,成为梁山好汉中极具辨识度详情

黄信,古典名著《水浒传》中梁山泊一百单八将之一,绰号镇三山,位列地煞星,梁山座次第三十八位,担任详情

在古典名著《水浒传》塑造的波澜壮阔的江湖世界里,乐和以其独特的魅力与才能,成为一百单八将中令人难详情

在古典名著《水浒传》的江湖世界里,梁山泊一百零八将各具特色,其中出林龙邹渊以其独特的性格和传奇经详情