2005年北京翰海春季拍卖会上,一封北宋宰相富弼的私人信札以462万元天价成交,引发学界与收藏界的轰动。这封名为《儿子帖》的行楷手札,不仅因其书法价值备受推崇,更因信中“乞丙去”的隐秘嘱托,揭开了北宋官场生态与士大夫家风的一角。

一、信札内容:舐犊情深与官场规则的碰撞

《儿子帖》全文仅58字,却暗藏三重信息:

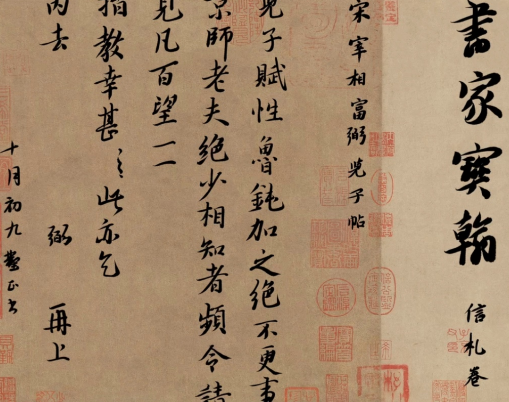

“儿子赋性鲁钝,加之绝不更事。京师老夫绝少相知者,频令请见,凡百望一一指教,幸甚幸甚。此亦乞丙去。弼再上。”

信中,富弼坦言儿子“天性愚钝”“缺乏世事经验”,并请求收信人“多加指教”。末尾“乞丙去”三字尤为关键——按五行学说,“丙”属火,此即要求阅后焚毁。这种隐秘的托付,折射出北宋官场“荐举制”下的潜规则:官员需通过私人网络为子孙谋出路,但又要避免“任人唯亲”的舆论指责。

富弼的矛盾心理跃然纸上:作为庆历新政的核心成员,他以“清廉刚直”著称,曾因反对王安石变法被贬亳州;但作为父亲,他仍需为儿子铺路。这种“公私交织”的困境,恰是北宋士大夫群体的缩影——他们既是制度变革的推动者,也是传统家族伦理的践行者。

二、书法价值:从私信到艺术品的蜕变

《儿子帖》的书法风格被后世评为“端庄浑厚,骨力遒劲”,与其传世名作《温柑帖》并称“富书双璧”。然而,这封手札的创作初衷并非艺术表达,而是实用通信:

材质:纸本册页,尺寸仅31.7×26.7厘米,符合宋代士大夫“便笺”的书写习惯;

笔法:行楷结合,字迹略显仓促,与富弼其他正式文书相比,少了工整,多了随性;

印章:历经元代欧阳玄、明代项元汴、清代张珩等18位藏家钤印,形成一条完整的收藏脉络。

这种“非刻意为之”的艺术性,恰是《儿子帖》的珍贵之处。它记录了富弼作为“人”而非“神”的真实状态——既有宰相的威严,也有父亲的柔情。

三、历史回响:一封信的流亡与回归

《儿子帖》的流传史堪称一部微型“文物漂流记”:

初藏:原为张珩旧藏,后售予上海藏家张文魁;

海外漂泊:20世纪50年代,张文魁移居南美,手札随之流散;

回归故里:1996年,国内藏家在美国佳士得拍卖行以50万美元购回;

拍卖风云:1997年以682万元被北京故宫博物院购藏,2005年又现身翰海拍卖会,最终以462万元成交(购买者身份成谜)。

这种反复易主的过程,既反映了文物市场的波动,也暗含文化认同的变迁。当《儿子帖》从私人收藏进入公共视野,它不再仅仅是富弼的家族记忆,更成为研究北宋政治、文化、书法的重要史料。

四、家风传承:从“乞丙去”到“性靖重”

富弼在信中要求焚毁手札,但其家族却以另一种方式延续了这份父爱。其子富绍庭虽未因《儿子帖》获得显赫官职,却以“性靖重,能守家法”闻名:

守节持家:富弼去世后,富绍庭与姐妹、女婿同居一宅,“一家之事毫发不敢变”,被族人称为“家法楷模”;

拒仕新法:建中靖国初,朝廷任命他为提举河北西路常平,他以“先臣以不行青苗被罪,臣不敢为此官”为由辞谢,坚守父亲的政治立场;

淡泊名利:富绍庭历任宗正丞、宿州知州等职,但始终“未尝以私事干人”,与《儿子帖》中“乞丙去”的谨慎一脉相承。

这种“外圆内方”的处世哲学,或许正是富弼留给后代最宝贵的遗产——在遵循规则的同时,坚守内心的道德底线。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。