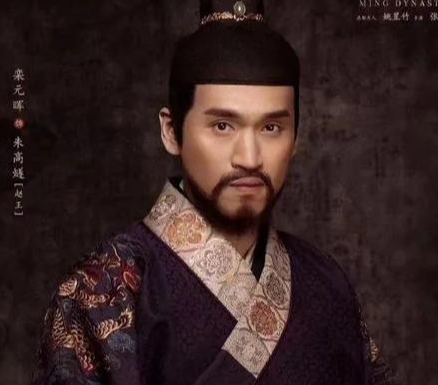

在明朝永乐至宣德年间的权力漩涡中,朱高燧作为明成祖朱棣的第三子,曾多次策划谋逆、毒杀父兄,却最终以赵王身份善终,成为明初少数得以保全性命的藩王。其命运转折的关键,在于他深谙“适时收手、及时认输”的生存哲学——在权力斗争的临界点上,他总能以退为进,将致命危机转化为生存转机。

一、永乐二十一年的生死劫:从弑父阴谋到软禁求生

永乐二十一年(1423年),朱高燧的野心达到顶峰。他联合御医、太监等心腹,在朱棣的膳食中下毒,并伪造传位诏书,企图在父皇病重时夺取皇位。然而,这场精心策划的阴谋因侍卫酒后泄密而败露。朱棣震怒之下,连夜调集禁军包围赵王府,朱高燧在焚毁密信时被当场抓获。

关键转折点:太子朱高炽的求情。他跪在朱棣面前,以“三弟素来恭谨,必是下人妄为”为由,为弟弟争取生机。朱棣虽未严惩,但将朱高燧贬至彰德府软禁,剥夺所有实权。这一惩罚看似严厉,实则为朱高燧提供了反思与转型的契机。

生存策略:朱高燧在软禁期间彻底收敛锋芒。他主动上缴常山护卫兵符,遣散谋士,甚至在公开场合表现出对朝政的漠不关心。这种“自污式”的生存策略,让他从权力角逐者转变为无害的“富贵闲人”,成功消解了朱棣的猜忌。

二、宣德年间的权力博弈:从蛰伏到认输的智慧

朱棣去世后,朱高炽继位为明仁宗,但仅在位一年便驾崩,其子朱瞻基即位为明宣宗。此时,朱高燧的野心再次蠢蠢欲动,但二哥朱高煦的率先叛乱,让他被迫重新审视局势。

叛乱中的抉择:朱高煦以“复刻靖难之役”为由起兵,试图推翻朱瞻基。朱高燧虽与朱高煦保持隐秘联系,却未直接参与叛乱,而是选择静观其变。当朱瞻基亲征平叛时,他迅速表态支持朝廷,甚至主动请求削藩自惩。这种“以退为进”的策略,让他在叛乱平定后得以保全。

朱瞻基的权衡:朝中有人建议趁机铲除朱高燧,但朱瞻基考虑到他是成祖唯一在世的儿子,且未直接参与叛乱,最终选择宽恕。他通过恩威并施的策略,既树立了仁慈明君的形象,又避免了家族内部的进一步清洗。

三、适时收手的深层逻辑:权力欲望与生存本能的平衡

朱高燧的善终,本质上是权力欲望与生存本能激烈博弈后的平衡。他的一生经历了三次关键转折:

永乐二十一年的失败:毒杀父皇的阴谋败露后,他迅速调整策略,从“主动夺权”转为“被动蛰伏”,通过交出兵权、远离朝政来降低威胁。

宣德初年的叛乱:面对朱高煦的叛乱,他选择“不站队、不参与”,以中立姿态避免成为朝廷的打击目标。

晚年的彻底认输:在朱瞻基的统治下,他彻底放弃复权梦想,专注于地方治理,通过改善民生来赢得百姓尊敬,进一步巩固了生存基础。

心理转变:朱高燧从最初的“野心勃勃”到后来的“谨小慎微”,反映了他对权力本质的深刻认知——在皇权绝对集中的明朝,任何挑战皇权的行为都将遭到残酷镇压。他最终明白,只有彻底臣服于皇权,才能保全性命与家族延续。

四、历史启示:权力游戏中的生存智慧

朱高燧的故事,为后世提供了关于权力斗争的深刻启示:

识时务者为俊杰:在实力不足时,盲目挑战权威只会加速灭亡。朱高燧的适时收手,让他避免了像朱高煦那样被“活煮”的结局。

以退为进的策略:通过主动放弃权力筹码,他成功消解了对手的敌意,为自己赢得了转型的时间与空间。

生存高于一切:在权力与生命的抉择中,朱高燧选择了后者。这种“留得青山在”的智慧,让他最终得以善终。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。