公元617年,隋末乱世中,太原留守李渊暗中招兵买马,意图起兵反隋。时任马邑郡丞的李靖察觉此事后,为履行对隋朝的忠诚,伪装成囚徒潜往江都告密。然而,道路被瓦岗军截断,他被迫滞留长安。未及逃脱,李渊已率军攻破长安,将李靖擒获。这场生死危机,不仅改变了李靖的命运轨迹,更成为李世民展现政治智慧的关键节点。

临刑一呼:以忠义化解杀机

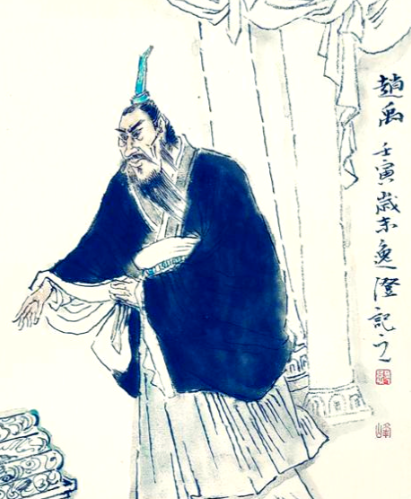

李渊对李靖的告密行为极为震怒,下令将其处斩。行刑前,李靖面对刀斧手,高声疾呼:“公起义兵,本为天下除暴乱,不欲就大事,而以私怨斩壮士乎?”此言直指李渊起兵的正义性,暗示若因私怨杀忠良,则与暴君无异。

这番慷慨陈词令在场众人动容。李渊虽怒,却也意识到李靖的才华与胆识非同寻常。此时,李世民挺身而出,向父亲力谏:“靖忠贞可嘉,若重用之,必成大器。”他指出,李靖作为隋朝官员,告密是尽忠职守,若能收服,反可彰显李唐的容人之量。

李世民的谋略:从“求情”到“信任”

李世民的求情并非单纯出于仁慈,而是基于对李靖能力的深刻认知。李靖出身陇西李氏丹杨房,家族世代为官,其舅韩擒虎为隋朝名将,曾赞其“功比孙吴”。李世民深知,若能将这位军事天才纳入麾下,必能为李唐统一大业增添胜算。

在李世民的坚持下,李渊最终释放李靖,并将其派至李世民麾下。这一安排暗含深意:李世民以自身威望担保李靖,既化解了李渊的疑虑,又为李靖提供了施展才华的舞台。

战场考验:从“降将”到“军神”

李靖的忠诚与能力很快在实战中得到验证。武德三年,李渊派李孝恭平定江南,却因轻敌惨败。危急时刻,李世民力荐李靖为副将,助其重整旗鼓。李靖到任后,迅速稳定军心,以“水战破敌”之策大败萧铣,收复岭南四十万精兵。此役后,李渊感叹:“李靖之才,韩信、白起不及也。”

此后,李靖成为李唐统一战争的核心将领:

武德六年:平定辅公祏叛乱,稳定江淮;

贞观四年:率三千轻骑奔袭定襄,活捉东突厥可汗颉利,雪“渭水之盟”之耻;

贞观九年:六旬高龄西征吐谷浑,穿越雪山沙漠,斩杀可汗伏允。

每场战役,李靖均以奇谋制胜,其军事思想之深邃,令后世将领奉为圭臬。

君臣博弈:李世民的“驭将之道”

尽管李靖战功赫赫,李世民对其始终保持警惕。贞观十八年,李世民东征高句丽前,曾以“司马懿装病夺权”的典故试探李靖,暗示其勿生异心。李靖虽病重,仍强撑病体请战,最终因体力不支止步相州。此举既展现了李靖的忠诚,也暴露了李世民对功臣的猜忌。

然而,李世民的驭将之术远不止于此。他深知李靖性格内敛、不慕权势,故在李靖辞去宰相之位后,仍赐其金杖、厚禄,并允许其闭门养病。这种“用其才而抑其权”的策略,既发挥了李靖的军事价值,又避免了权臣威胁。

历史启示:乱世中的智慧与格局

李靖从“告密者”到“军神”的蜕变,折射出李世民作为政治家的远见卓识。他敢于重用曾敌对的才俊,以国家利益超越个人恩怨;同时,通过制衡与恩威并施,将潜在威胁转化为国家栋梁。这种格局,正是李唐王朝能够迅速统一全国、开创盛世的关键。

而李靖的故事,亦为后世提供了重要启示:在乱世中,才华与忠诚需以智慧为纽带,方能成就非凡。正如李世民所言:“古今所未有,足报往年渭水之役。”——君臣相得,终成千古佳话。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。