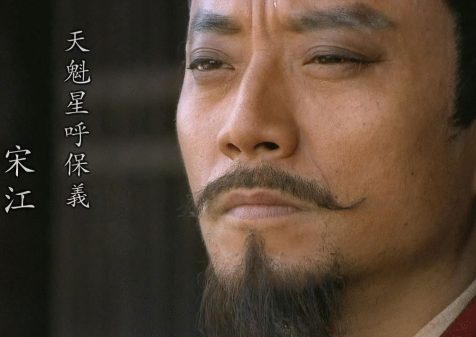

在《水浒传》的江湖叙事中,时文彬与宋江的关系犹如暗流下的礁石——表面平静,实则暗藏复杂纹理。作为郓城县知县,时文彬与押司宋江既是上下级,又是利益共同体,他们的互动折射出北宋末年官场的生态,而时文彬最终未上梁山的抉择,更揭示了乱世中知识分子的生存智慧。

一、官场同僚:权力结构中的利益共生

时文彬初到郓城时,面对的是“水乡梁山泊贼盗聚众打劫,拒敌官军”的乱局。他迅速建立了一套治理体系:命朱仝、雷横分头巡捕,并制定“采红叶验勤”的考核制度,甚至以东溪村大红叶树为地理标志,确保巡捕无死角。这种精细化管理,既体现其能力,也为宋江的“地下活动”提供了掩护。

宋江作为县衙押司,深谙官场规则。他利用职务之便,为晁盖等人通风报信,使其得以逃脱生辰纲案的追捕。而时文彬在处理宋江杀阎婆惜案时,展现出惊人的“弹性执法”:先试图将罪责推给唐牛儿,后又仅将其杖二十、刺配五百里,对宋江则网开一面。这种偏袒并非单纯徇私,而是基于双重考量:

民意压力:宋江在郓城“满县人爱惜”,时文彬若严惩,恐犯众怒,影响政绩; 2. 利益交换:宋江长期为时文彬处理灰色事务,形成默契的利益共同体。例如,宋江通过“仗义疏财”笼络人心,实则替时文彬维系地方稳定,减少治理成本。

二、未上梁山:知识分子的理性抉择

尽管时文彬与宋江关系密切,但他始终未选择落草为寇,其决策逻辑可从三方面解析:

身份认同的撕裂

时文彬是典型的儒家士大夫,其出场赞语“作事廉明,每怀恻隐之心”表明,他以“清官”自居,试图在腐败官场中保持道德底线。而梁山好汉的“替天行道”虽具反抗精神,却与儒家正统观念冲突。时文彬若上梁山,需彻底否定自身价值体系,这种撕裂远超其承受范围。

风险收益的权衡

梁山虽以“义气”为纽带,但内部存在权力斗争。时文彬作为文官,缺乏武力支撑,在梁山“武力至上”的规则中难以立足。反观官场,他通过宋江等白道势力,已能实现“曲线治国”——例如,宋江私放晁盖后,时文彬未受牵连,反而因“办案不力”的模糊评价保全了官位。这种“灰色生存”虽不光彩,却风险更低。

时代局限下的无奈

北宋末年,知识分子的出路极为狭窄。科举道路拥堵,地方官员若失势,往往沦为流民或附庸。时文彬选择留在官场,实则是“两害相权取其轻”:他既无法改变体制腐败,又不愿彻底沦为草寇,只能在夹缝中维持微弱的影响力。这种选择,折射出乱世中知识分子的普遍困境。

三、历史隐喻:官场与江湖的永恒博弈

时文彬与宋江的关系,本质是官场规则与江湖道义的碰撞。时文彬的“不作为”与宋江的“义气”,共同维系着郓城的表面平静。而当宋江最终接受招安,时文彬的官场生涯也走向终结——他虽未直接参与梁山事务,却因纵容宋江等“黑恶势力”而难辞其咎。这种结局,暗示了北宋官场与江湖的共生关系:官场需要江湖的“非正式治理”,江湖则依赖官场的“合法性背书”,二者相互利用,最终共同走向崩溃。

时文彬的故事,是《水浒传》中少见的“清醒者”叙事。他未被梁山“义气”裹挟,也未彻底堕落为贪官,而是在乱世中保持了知识分子的底线。这种选择虽显懦弱,却真实反映了人性在极端环境下的复杂——在理想与生存之间,大多数人终会选择后者。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。