在明朝万历二十一年(1593年)的福建长乐港,一艘从吕宋岛归来的商船悄然靠岸。商人陈振龙从潮湿的缆绳中解下一根缠绞的藤蔓,这根看似普通的薯藤,即将在中国农业史上刻下浓墨重彩的一笔。这场跨越重洋的引种行动,不仅解救了数百万饥民,更重塑了明清两代的人口格局,其历史意义堪比宋代占城稻的引入。

一、科举失意者的农业革命

出身福州长乐书香门第的陈振龙,二十岁便考中秀才,却在乡试中屡屡受挫。面对明朝中后期"士而优则商"的社会转型浪潮,他毅然弃儒从商,加入闽商船队远赴吕宋(今菲律宾)。这片被西班牙殖民者开发的土地,正经历着农业革命——从南美引入的朱薯(番薯)在此形成"被山蔓野"的种植规模,其"瘠土沙地皆可活,每亩可得数千斤"的特性,与福建"土瘠民贫,一遇旱涝,饿殍遍野"的困境形成鲜明对比。

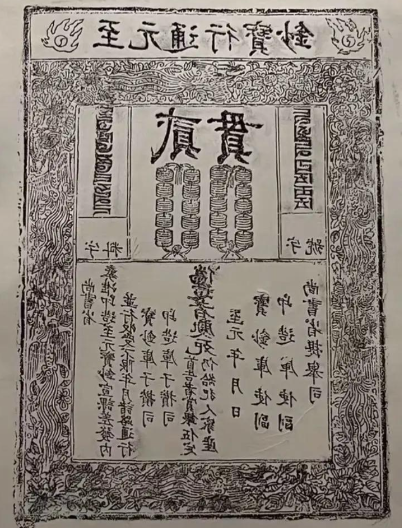

在吕宋经商期间,陈振龙系统学习番薯种植技术,三次冒险尝试带种回国。首次将薯块藏于货物箱底被查获,第二次将藤蔓编入藤篮遭没收,最终发明"以薯藤绞入汲水绳"的隐蔽方式,在1593年农历五月成功将七尺薯藤带回福州。这种突破殖民禁令的智慧,既源于对家乡灾情的紧迫认知,更体现其超越商贾身份的济世情怀。

二、从试验田到救荒粮的蜕变

归国次年,福建遭遇百年未遇的大旱,"田园绝收,民不聊生"。陈振龙令子陈经纶呈《献薯藤种法禀帖》给福建巡抚金学曾,在福州达道铺纱帽池试种。这种"生熟可食,六益八利"的作物,四个月后即获丰收,"子母相连,小者如臂,大者如拳"。金学曾亲尝后大为赞赏,当即通令全省推广,并编撰《海外新传》记载种植技术。

这场农业革新迅速显现成效:番薯亩产达4000斤,是小麦的10倍以上,且"不择地而生"的特性使福建耕地承载力提升50%。至万历末年,番薯种植已覆盖闽省七成县域,形成"乡民活于薯者十之七八"的生存格局。更关键的是,这种高产作物成为灾年"第一义救荒作物",使福建人口从万历年间的173万激增至道光年间的1500万,增长近9倍。

三、六代接力铸就农业传奇

陈振龙开创的引种事业,在子孙手中延续近两个世纪。第二代陈经纶撰写《种薯传授法则》,推动闽地普及;第五代陈世元乾隆年间自费赴山东、河南推广,耗尽家财编纂《金薯传习录》,成为我国首部薯类专著;第七代陈氏族人将种植技术传播至长江流域。这种家族传承与官民协作的模式,使番薯在乾隆五十年(1785年)成为朝廷钦定的"国粮",种植面积占全国耕地12%,支撑起4亿人口的生存需求。

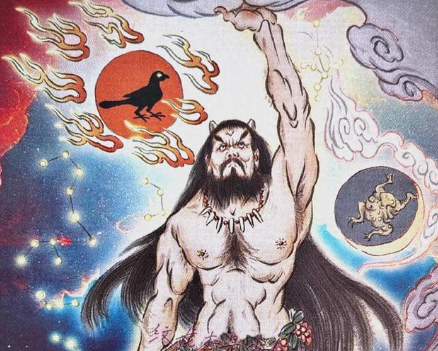

清代学者何乔远在《金薯颂》中盛赞:"外番种而中土得食,功莫大焉",福州乌山"先薯亭"对联"引薯乎遥迢德臻妈祖,救民于饥馑功比神农",将陈振龙的功绩与航海保护神妈祖、农业始祖神农相提并论。郭沫若在1963年参观"先薯亭"时题诗:"挟入藤篮试密航,归来闽海勤耕植。此功勋当得比神农,不独区区纾一邑",赋予这场农业革命以文明传承的深远意义。

四、文明互鉴中的中国智慧

陈振龙引种番薯的壮举,揭示了三个文明密码:其一,人类在生存危机中的智慧互鉴——番薯从南美经西班牙殖民者传入吕宋,再由华人商帮引入中国,形成跨越三大洲的传播链;其二,传统士人"民胞物与"精神的现代转化,陈振龙以商人之身践行"功同五谷"的济世理想,与袁隆平推广杂交水稻形成跨越时空的精神呼应;其三,农业技术传播的"知行合一",从陈氏家族的实践探索到金学曾的制度推广,再到《金薯传习录》的理论总结,构建起完整的创新传播体系。

如今,中国红薯年产量达5000万吨,占全球57%。当我们品尝烤红薯的香甜时,不应忘记四百年前那根穿越风浪的藤蔓——它不仅滋养了中华民族,更启示我们:真正的文明进步,始于对生命韧性的深刻洞察与无私传递。陈振龙的故事,永远镌刻在人类对抗饥饿的史诗长卷之中。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。