明朝(1368年—1644年)作为中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝,曾以“天子守国门,君王死社稷”的骨气与“不称臣、不割地、不和亲”的尊严,成为汉民族复兴的象征。然而,这个曾以火器与航海技术领先世界的王朝,最终在内忧外患中走向覆灭。从历史的长河回望,明朝的灭亡不仅是一个王朝的终结,更是一场文明自信的崩塌,其“可惜”之处可从以下维度展开。

一、军事与科技:领先世界的潜力被扼杀

明朝的军事与科技成就堪称世界一流。火器应用方面,明军装备的“神机营”是世界上最早的火器部队,其火铳、火炮技术远超同时期的欧洲。郑和七下西洋的舰队规模更是冠绝全球,最大船只排水量超万吨,比哥伦布船队大百倍以上。在对外战争中,明朝海军曾击败葡萄牙、荷兰等西方列强,甚至在万历年间于朝鲜战场重创日本丰臣秀吉的军队,彻底打消了日本“吞并中华”的野心。

然而,这一科技优势未能转化为持续的国力增长。明朝后期,火器技术因闭关锁国逐渐停滞,而欧洲通过大航海时代积累了资本与经验,最终在工业革命中反超。若明朝未亡,以其实力或可更早推动科技与工业的转型,避免近代“落后挨打”的屈辱。

二、文化与民族:汉人王朝的“精神脊梁”断裂

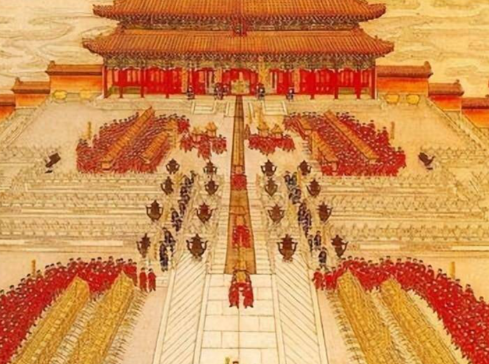

明朝的建立,终结了蒙古元朝近百年的统治,重新确立了汉文化的主导地位。元朝时期,汉人被列为“四等人”中的最末等,科举制度被废除,儒家经典遭禁毁,中华文明一度濒临断层。明朝通过恢复科举、重修《永乐大典》、推崇程朱理学等举措,重建了汉民族的文化自信。其“不和亲、不割地”的外交原则,更塑造了汉人“以战止战”的骨气——终明一朝,对外战争几乎从未妥协,即便在末年,崇祯帝仍选择自缢殉国,而非南迁苟活。

然而,明朝灭亡后,清朝以“异族统治”取代汉人王朝,强制推行剃发易服政策,摧毁了汉人的文化认同。这种精神层面的断裂,使得中国在近代面对西方列强时,长期缺乏主导世界的自信与手段。正如知乎专栏作者NE0Matrix所言:“明朝的衰亡,让中国从此丢掉了主导世界的心态和手段。”

三、经济与制度:资本主义萌芽的夭折

明朝中后期,商品经济高度繁荣,江南地区出现了资本主义萌芽。苏州、杭州的丝织业中,机户与机工形成雇佣关系,商业资本开始向产业资本转化。同时,白银成为主要流通货币,全球贸易网络初步形成。若这一趋势持续,中国或可更早完成从农业社会向工业社会的转型。

但明朝的灭亡打断了这一进程。李自成起义军攻入北京时,从官员家中搜出8000万两白银,而崇祯帝的内帑库却仅剩数万两。这种“国库空虚而权贵富甲天下”的矛盾,暴露了明朝财政制度的致命缺陷——土地兼并严重导致农民破产,而工商业税收体系又未能有效建立,最终引发社会崩溃。清朝继承了明朝的制度框架,却未能突破其局限,导致中国在近代经济竞争中进一步落后。

四、国际地位:从“天朝上国”到“东亚病夫”

明朝时期,中国仍是世界最强大的国家之一。郑和船队远航至非洲东海岸,与30多个国家建立外交关系;万历年间,明朝在朝鲜战场击败日本,巩固了东亚霸权;甚至在明朝末年,其海军仍能击败荷兰殖民者,维护南海主权。然而,明朝灭亡后,清朝的闭关锁国政策使中国逐渐脱离世界潮流。到19世纪,当西方列强用坚船利炮叩开国门时,中国已从“天朝上国”沦为“东亚病夫”,百年国耻由此开始。

五、历史教训:明朝灭亡的“可惜”与“必然”

明朝的灭亡固然可惜,但其背后也有历史必然性。政治上,宦官专权(如魏忠贤)、党争激烈(如东林党与阉党之争)导致行政效率低下;经济上,土地兼并严重,农民失去生计;军事上,八旗军崛起后,明军在萨尔浒之战、松锦之战中屡战屡败;天灾上,明末小冰期引发旱灾、蝗灾、瘟疫,导致“赤地千里,人相食”的惨状。这些因素交织,最终引发李自成起义与清军入关。

然而,明朝灭亡的“可惜”之处在于,它本有机会通过改革避免崩溃。张居正“一条鞭法”曾短暂缓解财政危机,若能持续推进,或许可延缓土地兼并;若崇祯帝能重用袁崇焕、孙传庭等名将,或许能遏制后金(清)扩张;若南明政权能团结一致,或许能效仿南宋偏安江南。但历史没有假设,明朝的灭亡,成为汉人王朝的绝唱。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。