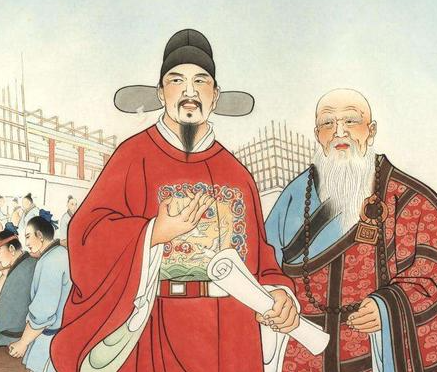

在明朝靖难之役的烽火中,黄子澄与齐泰的名字如两道悲壮的印记,被历史镌刻。他们以生命践行忠君之志,却因战略失误加速了建文帝的覆灭。这场“忠臣”与“误国”的争议,至今仍在历史长河中回荡。

一、削藩之策:理想与现实的撕裂

建文帝即位后,藩王势力如悬在头顶的利剑。齐泰与黄子澄虽同主削藩,却在策略上彻底对立。

齐泰的“擒贼先擒王”:作为兵部尚书,齐泰主张直接对燕王朱棣动手。他深知朱棣“智勇善战,麾下猛将如云”,若先剪除其羽翼,再集中力量攻伐,胜算更大。例如,他力主扣押朱棣三子作为人质,试图以此牵制燕王行动。这一策略虽冒险,却直指问题核心。

黄子澄的“先易后难”:黄子澄则认为应先削弱周、齐等弱藩,以“师出有名”避免激化矛盾。他向建文帝保证:“藩王兵力仅能自保,朝廷遣军,彼岂能当?”然而,这一策略导致朱棣得以暗中积蓄力量。当建文帝最终转向燕王时,朱棣已成气候,甚至以“清君侧”为名起兵,将矛头直指黄子澄与齐泰。

战略失误的代价:黄子澄的策略使朝廷陷入被动。周王朱橚被废后,湘王朱柏自焚而死,代王朱桂被幽禁,其他藩王人人自危,反而加速了朱棣的叛乱准备。齐泰虽预见风险,却因建文帝对黄子澄的信任而无法力挽狂澜。

二、战场抉择:书生误国的悲歌

当朱棣的铁骑踏破疆土,两位文臣的军事短板暴露无遗。

齐泰的“纸上谈兵”:齐泰虽熟读兵书,却从未亲临战场。他建议调走燕王精锐、以天下兵力围剿北平,却低估了朱棣的军事才能。靖难之役中,他未能为前线提供有效支援,甚至在南京城破时仍试图募兵反击,最终因白马涂墨露馅被俘,宁死不屈而遭磔刑。

黄子澄的“致命推荐”:黄子澄的军事判断堪称灾难。他力荐李景隆替代老将耿炳文,称其“兵强食足,区区一隅岂能当”。然而,李景隆拥兵五十万却屡战屡败,甚至在郑村坝、白沟河等地丧失辎重数十万。黄子澄痛心疾首:“荐景隆误国,万死不足赎罪!”但建文帝仍未采纳其诛杀李景隆的建议。

数据背后的真相:据《明史》记载,靖难之役中,朝廷军队伤亡逾百万,而朱棣仅以北平一隅之力逆袭成功。这一悬殊对比,折射出两位文臣在战略与用人上的致命缺陷。

三、忠烈之死:气节与悲剧的交织

南京城破之日,齐泰与黄子澄以生命诠释了“忠臣”的终极含义。

齐泰的“墨马逃亡”:朱棣攻入南京后,齐泰本欲逃往外郡募兵,却因白马涂墨露馅被俘。他拒绝投降,被处以磔刑,家族满门抄斩,女眷沦为官妓。其六岁幼子虽幸免于难,但齐家血脉几乎断绝。

黄子澄的“车裂之刑”:黄子澄微服出逃后,与苏州知府姚善倡义勤王,最终被捕。面对朱棣的审讯,他慷慨陈词:“臣受国恩,义不容死!”遂遭车裂之刑,族人无论老幼皆被斩首,姻族流放边塞。据《奉天刑赏录》记载,其姐妹与外甥媳妇被罚入教坊司,日夜受辱,生下子女仍为官奴。

历史评价的分野:

《明史》:称二人“抱谋国之忠,而乏制胜之策”,肯定其气节却批判其无能。

朱国祯:在《皇明史概》中为二人辩护,认为他们“受建文之遇,出谋划策自当如此”,指责后世史官“轻着口角,有误国失策罪魁之语”。

民间记忆:在南京城,百姓暗中祭祀二人,称其为“双忠庙”神灵,寄托对忠烈的敬仰。

四、忠臣的悖论:能力与气节的天平

黄子澄与齐泰的悲剧,揭示了中国历史上“忠臣”评价的复杂性。

气节无可挑剔:二人始终坚守忠君之道,甚至在国破家亡之际仍试图反击。齐泰逃亡途中仍谋募兵,黄子澄受审时宁死不屈,其气节远超许多临阵倒戈的将领。

能力备受质疑:作为文臣,他们缺乏军事经验,却主导了关乎国运的削藩与战争。黄子澄的三次致命决策(先削弱藩、荐李景隆、放归朱棣三子)直接导致建文帝的失败;齐泰虽预见到风险,却未能提出有效应对之策。

历史教训的反思:朱棣的胜利,本质是“实战派”对“理论派”的碾压。黄子澄与齐泰的悲剧提醒后人:忠臣不仅需气节,更需与职位匹配的能力。否则,空有一腔热血,反而可能加速王朝的覆灭。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。