在传统认知中,宋朝常被贴上“积贫积弱”的标签,但若以经济、科技与民生为标尺,这个立国三百余年的王朝实则创造了中国历史上最璀璨的商业文明。从占城稻的推广到海上丝绸之路的繁荣,从“交子”的诞生到城市化率突破30%,宋朝用一系列“世界第一”改写了人类经济史的进程。

一、农业革命:从“靠天吃饭”到“精耕细作”

宋朝农业的突破性发展,源于对土地利用效率的极致追求。面对疆域缩水、耕地分散的困境,宋朝通过三大创新实现粮食产量跃升:

占城稻的普及:北宋真宗时期从越南引入的占城稻,以耐旱、早熟、高产的特性迅速推广。至南宋中期,太湖流域形成“苏湖熟,天下足”的格局,亩产突破4石(约240公斤),较唐代提升50%。

梯田与圩田技术:在江南丘陵地带,农民通过修建梯田实现“层层叠叠上远山”,仅福建一省梯田面积即达百万亩;长江下游的圩田则通过筑堤围垦,将沼泽变为良田,新增耕地超百万顷。

经济作物的崛起:棉花种植从岭南向长江流域扩展,南宋时“棉布渐多,与丝麻混用”;茶叶产量激增,福建建溪茶园“岁出千万斤”,成为政府重要财源。

这些技术革新使宋朝人口从980年的3710万增至1124年的1.26亿,占当时世界总人口的20%以上,为商业繁荣奠定了人口基础。

二、手工业巅峰:从“中国制造”到“全球奢侈”

宋朝手工业的发达程度,堪称古代“工业革命”的雏形:

制瓷业:五大名窑(汝、官、哥、钧、定)与景德镇的崛起,使宋瓷成为全球奢侈品。定窑白瓷“白如凝脂,素若积雪”,汝窑青瓷“雨过天青云破处”,一件定窑孩儿枕在2024年香港苏富比拍卖中以2.2亿港元成交,足见其艺术价值。

造船技术:泉州港出土的宋代海船残骸显示,其采用“水密隔舱”技术,可载重110吨,远超同时期欧洲船只。南宋时,泉州成为世界最大造船基地,年造海船超3000艘,船队远航至东非、阿拉伯半岛。

矿冶业:北宋元丰年间,铁产量达12.5万吨,是18世纪英国工业革命初期的两倍;铜产量7000万斤,占全球60%以上。江西德兴铜矿“昼夜采凿,烟火相望”,成为全球最大铜矿之一。

这些技术突破不仅支撑了国内需求,更通过海上丝绸之路输出至波斯、阿拉伯,甚至引发欧洲“中国风”设计潮流。

三、商业革命:从“坊市分离”到“全民经商”

宋朝商业的发达程度,远超汉唐“重农抑商”的传统框架:

货币创新:北宋熙宁年间,四川地区因铁钱笨重,诞生了世界上最早的纸币“交子”。至南宋,会子、关子等纸币流通量占货币总量的80%,政府设立“交子务”进行管理,形成现代中央银行的雏形。

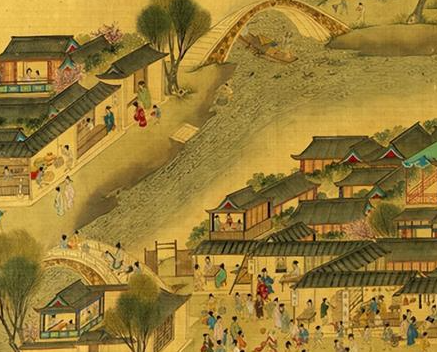

市场网络:城市突破“坊市分离”限制,开封出现“晓市”“夜市”,樊楼等大型酒楼可同时容纳千人;农村则形成“草市—镇市—城市”三级市场,如浙江乌镇“商贾云集,货物山积”,成为江南经济枢纽。

海外贸易:广州、泉州设立市舶司,管理对南洋、印度洋、非洲的贸易。绍兴年间,外贸收入达200万贯,占财政收入的6%。阿拉伯商人蒲寿庚家族垄断泉州香料贸易,其家族财富“富可敌国”,成为海上丝绸之路的缩影。

商业的繁荣甚至改变了社会结构:北宋时,商人可通过科举入仕,范仲淹、欧阳修等寒门士子凭借经商积累的财富完成阶层跃升,形成“全民皆商”的社会风尚。

四、经济数据:用数字还原宋朝的“富可敌国”

GDP占比:据英国经济学家安格斯·麦迪森测算,北宋熙宁年间GDP总量达265.5亿美元,占全球22.7%;人均GDP为450美元,超过同时期西欧的400美元。

财政收入:北宋熙宁十年(1077年),财政收入为7070万贯,其中商业税达5100万贯,占比72%,农业税仅占28%,彻底颠覆了传统“农业立国”的认知。

城市化率:开封人口超150万,临安人口达250万,成为当时世界最大城市;全国城镇化率突破30%,远超唐代长安的10%和清代北京的20%。

这些数据表明,宋朝的经济模式已具备近代资本主义的某些特征,其商业税占比、货币流通量、城市化水平甚至接近18世纪英国的水平。

五、历史启示:繁荣背后的脆弱性

尽管宋朝经济达到古代巅峰,但其“重文抑武”的国策与“守内虚外”的军事战略,最终导致靖康之耻与崖山海战。这揭示了一个深刻的历史规律:经济繁荣若缺乏国防支撑,终将沦为外部势力掠夺的对象。然而,宋朝在科技、商业、民生领域的创新,仍为后世提供了宝贵经验——从活字印刷到指南针航海,从纸币流通到福利制度,这些“东方智慧”至今仍在影响人类文明进程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。