明末乱世,风雨飘摇,内忧外患如狂潮般席卷大明王朝。在这片动荡的土地上,孙传庭以一介书生之身投身军旅,在血与火的淬炼中成长为一代名将。然而,关于他是英雄还是罪人的争议,却如影随形,贯穿其波澜壮阔的一生。

乱世崛起:书生投笔,力挽狂澜

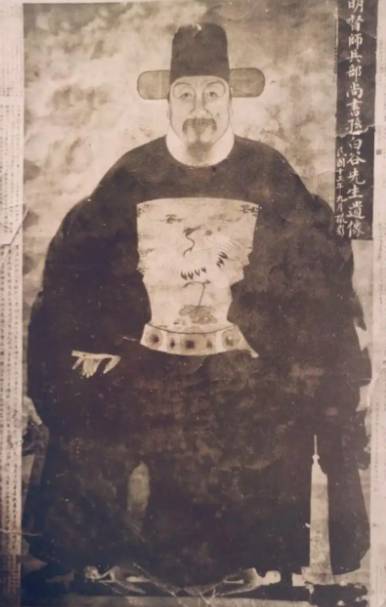

孙传庭出身于山西代州的一个官宦世家,自幼聪慧好学,万历四十七年中进士后,初授永城知县,后任吏部验封主事、稽勋郎中。然而,面对魏忠贤专权乱政,他毅然选择弃官归乡,在代州隐居八年,以“朱楼画舫,花晨月夕”的安逸生活暂避政治漩涡。但当崇祯八年,农民起义烽火连天,陕西成为农民军与明军交锋的主战场时,孙传庭再也无法置身事外。他主动请缨,出任陕西巡抚,带着崇祯帝仅给的六万两白银,踏上了镇压农民军的艰难征程。

初到陕西,孙传庭面临的是无兵、无将、无粮的绝境。但他凭借卓越的军事才能和坚韧不拔的意志,迅速招募新兵,日夜操练,组建了一支以兵户家庭子弟为核心的“秦军”。这支军队纪律严明,战斗力极强,成为孙传庭镇压农民军的中坚力量。崇祯九年,闯王高迎祥率军进入陕西,企图从汉中进攻西安。孙传庭料敌先机,在子午谷设下埋伏,经过四天激战,生擒高迎祥,并将其押送至京城处死。此役一举扭转了陕西的战局,使农民军遭受重创,孙传庭也因此声名大噪,成为明末镇压农民起义的希望之星。

此后,孙传庭与洪承畴密切配合,多次击败农民军,使关中以南地区逐步平定。崇祯十一年,他们又在潼关南原设下重兵埋伏,几乎全歼李自成部,李自成仅以十八骑兵突围而走。这一系列胜利,让孙传庭成为了农民军眼中的“克星”,也让崇祯帝对他寄予厚望,视其为挽救大明王朝的最后一根救命稻草。

政治漩涡:忠君直谏,却遭构陷

然而,孙传庭的辉煌战绩并未能改变他身处政治漩涡的命运。在明朝末年,朝廷内部党争激烈,文官集团与武将集团之间矛盾重重,而孙传庭的刚正不阿和直言敢谏,使他成为了各方势力攻击的目标。

崇祯十一年,清兵入塞,崇祯帝急调洪承畴与孙传庭回京防御。在京师防守问题上,孙传庭与主和派的杨嗣昌、高起潜等人产生了严重分歧。杨嗣昌主张将陕西军全部留下,用于守卫蓟辽,而孙传庭则坚决反对,认为“秦军不可留也。留则贼势张,无益于边,是代贼撤兵也”。他的这一正确主张却遭到了杨嗣昌的嫉恨和抵制,杨嗣昌在崇祯帝面前进谗言,诬陷孙传庭心怀不轨。崇祯帝听信了杨嗣昌的谗言,对孙传庭产生了怀疑和不满。

更让孙传庭心寒的是,当他因耳聋请求辞职休息时,杨嗣昌竟污蔑他是装病托辞。崇祯帝大怒,派巡抚杨一俊去核实孙传庭的病情,杨一俊如实奏报孙传庭确实耳聋,但崇祯帝不仅不相信,还将杨一俊下狱,并将孙传庭贬为平民,囚禁于狱中。这一冤狱,使孙传庭在狱中度过了漫长的三年时光,也让他对朝廷的腐败和黑暗有了更深刻的认识。

末路悲歌:力战而亡,明亡之兆

崇祯十五年,李自成再次围攻开封,明军屡战屡败,局势岌岌可危。崇祯帝在无人可用的情况下,不得不将孙传庭从狱中释放,任命他为陕西三边总督,命他率军驰援开封。此时的孙传庭,面对的是一支新募的、缺乏战斗力的军队,而李自成的农民军却士气高昂,装备精良。但孙传庭没有退缩,他深知自己肩负着挽救大明王朝的重任,毅然决然地踏上了出征的道路。

孙传庭在陕西经过几个月的休整和训练,试图打造一支能够与农民军抗衡的军队。他发明了火炮战车,打造了两万余辆,以应对农民军的重骑兵。然而,朝廷却不断催促他出兵作战,不给军队足够的训练时间。崇祯十六年,崇祯帝加孙传庭为督师、兵部尚书衔,命他迅速出兵与李自成决战。孙传庭自知兵力不济,不宜速战,但在压力之下只能被迫出征。

出师之初,孙传庭凭借奇兵战术取得了一些胜利,但很快便陷入了困境。由于连续大雨,道路泥泞,粮草运输困难,明军陷入了饥饿和疲惫之中。而李自成则趁机发动反击,在汝州之战中大败明军。孙传庭见大势已去,只得率残部退回潼关。但李自成岂肯放过这个消灭明军主力的机会,他率领大军紧追不舍,攻破潼关,孙传庭在激战中壮烈牺牲,尸体无存。

孙传庭的战死,标志着明朝最后一位能够力挽狂澜的将领的陨落。此后,明朝的军事力量彻底崩溃,各地农民军纷纷起义,李自成的大军很快便攻占了北京,崇祯帝自缢身亡,明朝灭亡。《明史》中评价道:“传庭死,而明亡矣。”这句话,既是对孙传庭军事才能的高度肯定,也是对他悲剧命运的深刻同情。

英雄与罪人:历史的多面审视

孙传庭是英雄还是罪人?从军事角度来看,他无疑是一位英雄。他以一介书生之身投身军旅,在短短几年时间内,组建了一支强大的军队,多次击败农民军,为保卫大明王朝的江山社稷立下了赫赫战功。他的军事才能和战略眼光,在当时的大明将领中堪称佼佼者。他的忠诚和勇敢,也赢得了后人的尊敬和赞誉。

然而,从政治角度来看,孙传庭也有其局限性。他身处明朝末年腐败黑暗的政治环境中,虽然刚正不阿、直言敢谏,但却无法改变朝廷内部的党争和腐败。他的正确主张往往得不到采纳,反而遭到了排挤和陷害。他在处理与同僚的关系时,也缺乏灵活性和妥协精神,导致自己陷入了孤立无援的境地。

但将明朝的灭亡归咎于孙传庭一人,显然是不公平的。明朝的灭亡是多种因素共同作用的结果,其中朝廷的腐败、党争的激烈、经济的崩溃、农民起义的爆发以及清兵的入侵等,都是导致明朝灭亡的重要原因。孙传庭只是这个时代的一个悲剧英雄,他尽了自己最大的努力,却无法改变历史的潮流。

孙传庭是末世烽烟中的英雄悲歌。他的一生,充满了传奇色彩和悲剧色彩。他以自己的忠诚和勇敢,书写了一段可歌可泣的历史篇章。虽然他最终未能挽救大明王朝的灭亡,但他的英雄事迹和精神,将永远铭刻在历史的长河中,激励着后人不断前行。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。