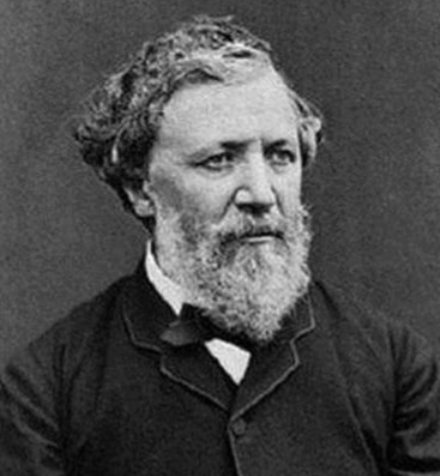

作为维多利亚时代与丁尼生齐名的诗人,罗伯特·勃朗宁以“戏剧独白诗”开创了英语诗歌的新范式。他突破浪漫主义的抒情传统,将心理学、社会学与戏剧艺术熔铸于诗行,使诗歌成为解剖人性、解构历史与重构现实的手术刀。其创作不仅影响了叶芝、艾略特等现代主义大师,更以“未完成的完美”哲学,为后世文学提供了永恒的思辨命题。

一、戏剧独白:舞台上的灵魂解剖术

勃朗宁的戏剧独白诗以“客观化”为核心,通过虚构人物的独白展现其精神世界,诗人自身则隐身于叙事之外,成为“造像者”而非评判者。这种手法在《我的前公爵夫人》中达到巅峰:公爵向访客展示亡妻画像时,其傲慢、偏执与冷酷通过独白自然流露。诗句“她胸口上佩戴的我的赠品,或落日的余光……都会使她同样地赞羡不绝”以日常细节暴露其扭曲的占有欲,而“我选择绝不屈尊”的决绝,则将贵族的虚伪与残忍推向极致。

这种“零距离旁观”的叙事策略,使诗歌成为心理分析的实验室。在《圣普拉西德教堂的主教吩咐后事》中,垂死主教对坟墓装饰的苛求——“我要在那儿睡进玄武石棺,在我的华盖下得到安息,而周围还要有九根石柱,两两成对,第九根在脚后”,将文艺复兴时期教士的贪婪与虚荣刻划得入木三分。勃朗宁通过独白者的自白,撕碎了社会角色的面具,暴露出人性中永恒的暗面。

二、语言实验:粗粝现实主义的声学革命

勃朗宁的语言风格颠覆了维多利亚时代的优雅传统,他刻意采用口语化、断裂式的表达,以模拟真实对话的节奏与质感。在《汉姆林的花衣吹笛人》中,诗句“他吹着笛子,孩子们跟着跑,/穿过村巷,跳过水沟,/直到他们来到河边,河水滔滔”以重复的短句和拟声词,复现了民间传说的原始张力。这种“不和谐音调”的运用,使诗歌成为荆棘丛生的现实世界的声学镜像。

其用词常突破常规语法,如《凯利班谈论塞提柏斯》中“他(上帝)的脾气像暴风雨,/他的爱像腐烂的水果”的悖论式比喻,将野蛮人的逻辑混乱转化为对宗教权威的解构。勃朗宁甚至在《指环与书》中让十二个角色用不同方言独白,创造出“多声部叙事”的先声,这种语言实验直接启发了乔伊斯的《尤利西斯》。

三、哲学思辨:未完成的完美与进化论诗学

勃朗宁的诗歌始终贯穿着“不完美哲学”。在诗集《男人和女人》中,他通过爱情、艺术与宗教题材,论证“完美是进化的阻碍”这一核心命题。《安德烈·德尔·萨托》中,画家面对妻子的虚荣与自己的平庸,发出“啊,但我的画永远差一口气”的悲叹,却最终在“不完美中看见永恒”的顿悟中获得救赎。这种对缺陷的礼赞,与浪漫主义对理想化的追求形成尖锐对立。

其宗教诗同样充满思辨张力。《圣诞节前夜与复活节》通过牧师与诗人的对话,质疑基督教救赎观的独断性:“如果上帝需要鲜血才能原谅,/那他不如先原谅自己。”勃朗宁将宗教神秘主义转化为对人性复杂性的探索,使诗歌成为“用韵文写的哲学论文”。

四、结构创新:蒙太奇与悬疑叙事的诗学融合

勃朗宁的叙事诗常采用非线性结构,通过时空跳跃与视角转换制造戏剧张力。《指环与书》以一起谋杀案为线索,让十二个角色从不同立场叙述事件,真相在矛盾独白中逐渐浮现。这种“罗生门式”结构,比现代侦探小说早半个世纪预演了多元视角的叙事革命。

其短诗则擅长用意象蒙太奇构建隐喻系统。《夜会》中,“半个月亮、一里的沙滩、三块田地”的数字罗列,与“两颗心”的终极对比,将爱情中的不确定性与渴望浓缩为视觉符号。勃朗宁通过碎片化场景的拼接,创造出“电影镜头般的画面感”,使诗歌成为视觉与听觉的双重盛宴。

五、历史重构:文艺复兴的现代性回响

勃朗宁的诗歌常以文艺复兴为背景,借古喻今地批判维多利亚社会的伪善。《巴拉塞尔士》中,炼金术士与教会的对抗,暗喻科学理性与宗教迷信的永恒冲突;《阿伯托将死》通过佛罗伦萨统治者的临终独白,揭露权力腐败的周期性规律。这些历史题材作品,实为对工业革命后英国社会的精神诊断。

其意大利题材诗歌更直接映射个人经历。与妻子伊丽莎白·巴莱特私奔至佛罗伦萨后,勃朗宁创作了大量以意大利为背景的诗歌,如《海外乡思》中“金凤花,孩子们的嫁妆,/一比这俗丽的甜瓜花更为灿烂明亮”的对比,既表达了对英格兰的眷恋,也暗含对意大利文艺复兴遗产的复杂态度。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。