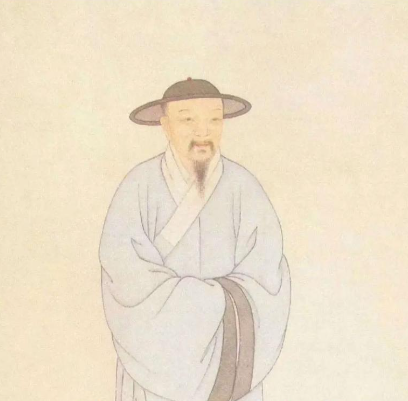

在书法艺术的璀璨星河中,赵孟頫无疑是一颗耀眼的巨星。他以卓越的书法成就,对后世产生了深远影响,然而,相较于其他书法大家,其知名度却似乎稍显逊色。这背后,既有历史原因的枷锁,也有社会审美变迁的推动。

艺术成就:复兴晋法的集大成者

赵孟頫的书法艺术,堪称集晋唐书法之大成。他自幼习书,五岁便踏上书法学习之路,从宋高宗、智永入手,进而钻研钟繇、王羲之、王献之等名家经典,后又学习李北海等,始终以二王为核心路线。其楷书深得《洛神赋》精髓,结体严谨,笔法圆熟;行书则入《圣教序》之室,气韵生动,流畅自然;草书饱览《十七帖》而自成一体。

他不仅在技法上传承古法,更在理论上提出独到见解。他强调“学书有二,一曰笔法,二曰字形。笔法弗精,虽善犹恶;字形弗妙,虽熟犹生”,主张学书需深入玩味古人法帖,悉知用笔之意。这种对笔法和字形的重视,为后世书法学习指明了方向。

赵孟頫的书法复兴了晋法,扭转了南宋以来书法中恣肆求怪的偏执现象,使书坛重新回归到严谨规范的轨道上来。他的“赵体”书风遒媚、秀逸,结体严整,成为后世学习书法的重要范本。其传世作品众多,如《胆巴碑》《妙严寺记》《三门记》等,皆为书法瑰宝,被历代书法爱好者临摹学习。

对后世影响:跨越时空的书法传承

赵孟頫对后世书法的影响深远而广泛。在元代,他形成了以自己为核心的书家粉丝群体。被誉为元初“儒林四杰”的虞集、揭徯斯、黄溍、柳贯,皆学赵书;端本堂中的大部分成员,如康里巎巎、宋本、李讷、欧阳玄等人,也是赵孟頫的学生;以顾信为代表的“赵书迷”,还将赵书制作成碑帖,影响了普通学书人。元代几乎每一任皇帝都对赵孟頫的书风格外礼遇,使得他的名声更为显赫。

到了明代,尽管对赵孟頫的评价褒贬不一,但他的影响力依然不容小觑。明初书法效仿二王,而学习赵孟頫是最简便、最直接的方式,因此出现了“拟古仿赵”的局面。解缙、刘基、宋濂、张羽等当时书坛上有突出成绩的人,都在一定程度上学习赵孟頫;“吴中四才子”中的祝允明、文徵明,也肯定了赵孟頫书法的成就和价值,并在书学实践上受到其很大影响。

清代书法受功利主义色彩影响,与帝王喜好密切相关。赵孟頫的书法深受乾隆喜爱,使得赵氏书风盛行一时。以帖学代表的刘墉、梁同书、王文治等人,很多人的书法都与赵孟頫有关,认为赵氏书风为学书正路。清代馆阁体书法,大多由欧阳询和赵孟頫的书法变化而来,在清朝的科举制度中,赵孟頫的书法盛行程度可见一斑。

知名度受限:历史争议与审美变迁的双重影响

然而,赵孟頫的知名度却在一定程度上受到了限制,这主要源于两个方面的原因。

一方面,历史争议的阴影始终笼罩着他。作为宋室之后,赵匡胤的嫡系子孙,赵孟頫在南宋灭亡后出仕元朝,这一行为被后世文人视为气节有失,骂他为“二臣”。明代末年黄道周的出现,更是加剧了这种局面。黄道周是明末反清的英雄,北上抗清被俘虏后,清人设宴款待,游说他投降,被他断然拒绝,慷慨就义。临刑前他还用血写下了一首诗:“纲常万古,节义千秋,天地知我,家人无忧。”由于黄道周的地位和才学与赵孟頫相似,二者一对比,人们对赵孟頫的看法更加负面,进而影响了对其书法艺术的评价。

另一方面,社会审美取向的变迁也对赵孟頫的知名度产生了影响。清代书法主张“变法”,开始宣传魏碑、汉隶、大篆等金石书法,对赵孟頫、董其昌的书法极力排斥。这种书法思想和社会风气,使得人们对赵孟頫的印象逐渐淡化。此外,董其昌年轻时曾将赵孟頫作为超越对象,虽晚年对赵孟頫评价极高,但其在书法史上的地位和影响力,也在一定程度上分散了人们对赵孟頫的关注。

结语:艺术价值终将跨越历史偏见

尽管赵孟頫的知名度受到历史争议和社会审美变迁的影响,但他的艺术成就和历史贡献是不可磨灭的。他复兴晋法,倡导“古意”书风,为后世书法发展奠定了坚实基础;他的书法作品和理论,成为后世书法学习和研究的重要资料;他对后世书法家的影响,跨越了时空的限制,延续至今。

历史的长河终会冲刷掉偏见与误解,还原事物的本来面目。随着时间的推移,人们对赵孟頫的认识越来越客观全面,他的艺术价值也得到了越来越多的认可。在当今书法艺术蓬勃发展的时代,我们应当以更加开放和包容的心态,重新审视赵孟頫这位书法大师,领略他独特的艺术魅力,传承和发扬他留下的宝贵文化遗产。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。