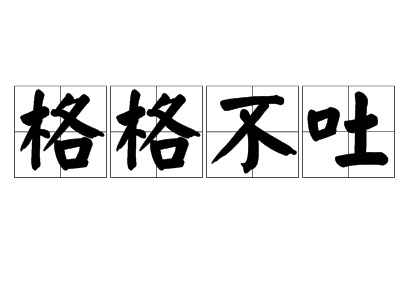

在浩瀚如海的中华文化中,成语作为一种特殊的语言现象,承载着深厚的文化内涵和历史智慧。然而,在众多耳熟能详的成语之中,“格格不吐”这一表达却鲜为人知,甚至让人产生疑问:它是否真的属于成语之列?

首先,我们需要明确什么是成语。成语通常是由四个汉字组成的固定短语,它们大多源自古代文学、历史故事、神话传说或是民间口头传承,具有固定的结构和特定的含义。成语的特点是言简意赅、形象生动,能够以最简洁的语言表达丰富而深刻的意境或道理。

那么,“格格不吐”是否符合成语的这些特征呢?从字面上看,“格格不吐”直译为“格格不吐出来”,似乎并不具备成语应有的固定性和典型性。在常见的成语词典和文献中,我们也难以找到“格格不吐”作为一个成语的踪迹。

进一步探究,“格格不吐”这一表达很可能是对“格格不入”这一成语的误用或变体。“格格不入”原意形容事物之间的不协调、不配合,比喻意见不合,互不相容。由于“入”和“吐”在发音上的相近,可能在口头传播或书写过程中产生了混淆,从而出现了“格格不吐”的用法。

然而,尽管“格格不吐”在语言使用中可能被一些人接受并使用,但它并不具备成语的标准属性,也缺乏作为成语应有的广泛认可度和历史渊源。因此,我们可以得出结论,“格格不吐”不是一个标准的成语。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。