绳文人(Jomon people)作为日本列岛最早的新石器时代居民,其活动范围与文化辐射远超现代地理认知。通过考古学、遗传学与体质人类学的交叉验证,这群以绳纹陶器为文化标识的狩猎采集者,不仅在地理分布上呈现多维度特征,更在基因层面为东亚、东北亚乃至太平洋地区的人类迁徙史留下深刻印记。

一、地理分布:日本列岛的“全域原住民”

绳文人的核心活动区域覆盖日本四大主岛及琉球群岛,形成“北至北海道、南抵冲绳”的完整分布带。考古证据显示,其文化遗址密度呈现显著地域差异:

本州岛:作为绳文文化中心,青森县三内丸山遗址(公元前3500-前2000年)是日本最大绳文村落,鼎盛期居民达500人,遗址中发现的竖穴式住宅、环状列石阵与祭祀场所,印证了本州岛作为绳文社会核心的地位。

北海道:富山县小竹贝冢出土的170厘米绳文人男性遗骨,打破了“绳文人身材矮小”的固有认知,其父系单倍群D-M55占比高达87.5%,与阿伊努人高度一致,揭示北海道绳文人群的独特性。

琉球群岛:宫古岛长墓遗址的绳文人遗骸携带C1a1-M8单倍群,与澳大利亚土著、藏缅族群存在基因关联,暗示琉球绳文人可能通过海上迁徙与南岛语族产生交流。

二、时间跨度:1.6万年持续演化的文明孤岛

绳文文化的存续时间远超全球多数新石器文明,其分布范围随气候变迁呈现动态调整:

早期扩张期(公元前14500-前5000年):冰河期结束后,海平面上升使日本列岛与亚洲大陆分离,绳文人依托落叶阔叶林与海洋资源,在本州、九州等地建立定居点。青森县大平山元遗址出土的石镞与黑曜石工具,证明此时已形成跨区域资源网络。

中期鼎盛期(公元前5000-前2000年):气候转暖推动人口激增,绳文文化进入艺术巅峰。三内丸山遗址出土的2万件土偶(Dogu)中,部分带有极地防眩目眼镜特征,暗示其与西伯利亚北部人群存在文化联系。

晚期衰落期(公元前2000-前300年):环境恶化导致食物短缺,绳文人被迫向北海道、琉球等边缘地区迁徙。此时,来自朝鲜半岛的弥生人携带稻作技术登陆九州,引发文化与基因的双重冲击。

三、基因辐射:跨大陆的“隐性文化纽带”

尽管绳文人以日本列岛为活动中心,但其基因与文化影响通过迁徙与贸易延伸至更广区域:

东北亚基因混合:绳文人父系单倍群D-M55与C1a1在北亚通古斯语族(如鄂温克人)中亦有发现,表明其祖先可能通过库页岛-北海道走廊与西伯利亚人群接触。日本综合研究大学院大学研究显示,现代日本人基因中通古斯成分占比约40%,印证了这一迁徙路径。

太平洋文化关联:琉球绳文人的C1a1-M8单倍群与澳大利亚土著、安达曼群岛尼格利陀人共享,暗示其可能参与早期南岛语族的海上扩张。冲绳县与那国岛发现的绳文时代石墙遗址,与台湾卑南文化存在相似性,进一步支持跨海交流假设。

大陆文化回响:中国社科院考古系通过对比绳文陶器与仰韶文化彩陶,发现两者在卷曲纹与折线纹上存在共性,暗示绳文人可能通过朝鲜半岛间接吸收大陆艺术元素。

四、现代遗存:从基因图谱到文化认同

绳文人的分布遗产在当代日本社会中以多元形式存续:

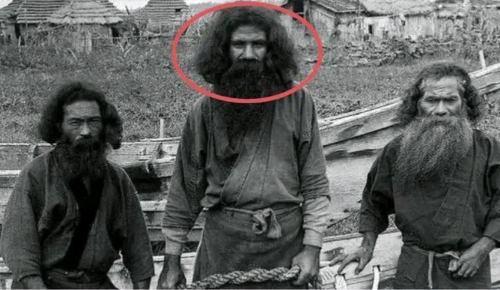

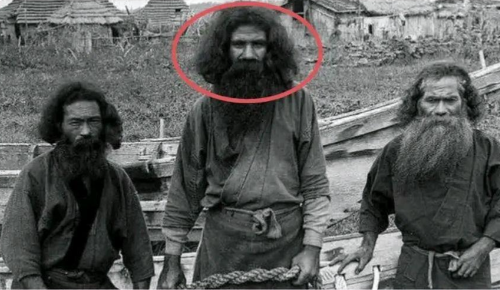

基因比例:现代本州和族继承约10%绳文人常染色体,阿伊努人达70%,琉球人30%。这种基因差异直接塑造了地域性生理特征,如北海道阿伊努人的深眼窝、卷发与琉球人的短身材。

文化复兴:2018年日本国立科学博物馆复原的绳文女性面容(茶色瞳孔、深肤色、卷发),成为当代绳文文化认同的象征。青森县三内丸山遗址每年吸引超50万游客,其“绳文世界遗产化”运动正推动文化符号的全球传播。

学术争议:尽管学界普遍认可绳文人的东亚起源,但其与旧石器时代欧洲克罗马农人的基因关联仍存争议。2025年最新研究在北海道古科班文化样本中发现D1a2a单倍群,该类型与格鲁吉亚高加索人群共享5个独特突变,为“绳文人欧亚混合起源说”提供新证据。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。