明朝作为中国封建社会的一个重要时期,其科举制度在继承唐宋以来的科举传统的基础上,又有了新的发展和完善。明朝的科举制度不仅是当时社会选拔人才的主要途径,也是维护封建统治的重要手段。那么,明朝的科举制度究竟如何呢?

明朝的科举制度分为三个级别:乡试、会试和殿试。乡试是科举考试的初级阶段,也是选拔人才的第一道关卡。乡试每三年举行一次,考试地点设在各省的省城。乡试合格者被称为举人,他们获得了参加会试的资格。

会试是科举考试的中级阶段,也是选拔人才的关键步骤。会试每三年举行一次,考试地点设在京城。会试合格者被称为贡士,他们获得了参加殿试的资格。

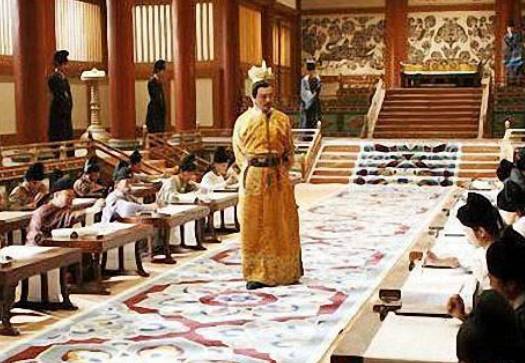

殿试是科举考试的高级阶段,也是选拔人才的最终环节。殿试由皇帝亲自主持,考试地点设在皇宫的保和殿。殿试合格者被称为进士,他们中的一甲三名(状元、榜眼、探花)更是直接授予高官厚禄,成为朝廷的重要官员。

明朝科举制度的特点之一是实行“八股取士”。八股文是一种严格的文体,它要求考生在答题时必须按照固定的格式和内容进行写作。虽然八股文在一定程度上限制了考生的思想和才华,但也体现了科举制度的公平性和客观性。

明朝科举制度的另一个特点是注重考察考生的实际能力和素质。除了对经典文化的掌握外,还要求考生具备一定的政治见识和治世才能。这种选拔方式有助于选拔出真正有才能的人才,为朝廷效力。

然而,明朝科举制度也存在一些问题。首先,科举考试的竞争异常激烈,导致一些考生为了应试而忽视了实际才能的培养。其次,科举制度中的贿赂、舞弊等现象时有发生,影响了考试的公正性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。