15世纪末,欧洲航海技术的突破与地理大发现浪潮席卷全球,西班牙与葡萄牙作为航海先驱,因新发现土地的归属问题矛盾激化。在此背景下,教皇子午线应运而生,成为近代殖民史上首个以宗教权威划定的全球势力分界线,其深远影响贯穿地理、政治与经济多个维度。

划分势力范围:殖民扩张的“空间契约”

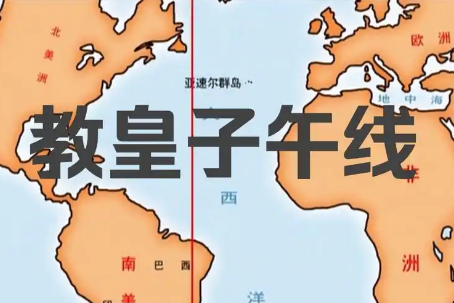

1493年,教皇亚历山大六世颁布诏书,以亚速尔群岛和佛得角以西100里格为基准划定教皇子午线,明确将线西新发现土地划归西班牙,线东归属葡萄牙。次年,两国通过《托德西拉斯条约》将分界线西移至370里格,这一调整直接导致巴西被纳入葡萄牙势力范围,而西班牙则独占美洲大陆。

此举通过宗教权威确立了“先占原则”的法律框架,首次以国际法形式承认殖民者对海外土地的占有权。尽管缺乏实质约束力,但该分界线为两国提供了明确的行动边界,暂时缓和了直接军事冲突的风险,使双方得以在各自势力范围内加速殖民扩张。

奠定殖民格局:区域垄断的“经济版图”

教皇子午线的划分深刻影响了后续殖民活动的路径选择:西班牙专注于美洲大陆,建立以白银开采和庄园经济为核心的殖民体系;葡萄牙则以非洲西海岸和印度洋航线为支点,控制香料贸易与奴隶贸易。这种地理分割催生了不同的经济模式——西班牙通过强制劳役榨取矿产资源,葡萄牙则依赖海上中转站实现商业垄断。

殖民成果的差异进一步加剧了区域发展失衡:西班牙殖民地成为欧洲白银的主要供应地,葡萄牙则通过垄断香料贸易积累了巨额财富。这种经济版图的固化,为后续大西洋贸易体系的形成奠定了基础,也埋下了殖民地与宗主国经济依附的隐患。

引发国际纷争:规则挑战的“多米诺效应”

教皇子午线的合法性从诞生之初便饱受质疑。1500年葡萄牙突破分界线占领巴西,1522年麦哲伦船队完成环球航行后占领菲律宾,均暴露了该分界线在东半球缺乏明确边界的缺陷。1529年《萨拉戈萨条约》虽在摩鹿加群岛以东划定新界线,但已无法遏制其他欧洲国家的扩张野心。

荷兰、英国、法国等国通过建立东印度公司、颁发私掠许可证等方式,绕过教皇子午线的限制开展殖民活动。这种“规则失效”直接冲击了教皇的宗教权威,加速了以国家利益为核心的近代国际关系体系的形成,标志着宗教势力在全球事务中影响力的衰退。

塑造文化版图:语言宗教的“地理烙印”

教皇子午线不仅划分了领土,更深刻影响了殖民地的文化构成。西班牙语成为拉丁美洲的主导语言,天主教信仰通过传教士网络渗透至社会各阶层;葡萄牙语则随着殖民扩张传播至巴西、非洲沿海及亚洲部分地区,形成独特的葡语文化圈。

这种文化版图的固化延续至今:拉丁美洲的西班牙语区与葡语区在语言、宗教、社会习俗等方面仍存在显著差异,成为殖民历史遗产的活态见证。同时,天主教会在殖民地的强势渗透,也深刻改变了原住民的精神世界,为独立后的拉美国家埋下了政教关系复杂的伏笔。

教皇子午线作为近代殖民扩张的标志性产物,其作用远超单纯的地理分界。它既是教皇权威在世俗领域的最后彰显,也是殖民国家瓜分世界的工具;既塑造了早期的全球经济格局,也埋下了国际冲突的种子。这条“无形界碑”的兴衰历程,揭示了殖民扩张的本质——以暴力为后盾、以规则为掩护的掠夺性积累,其历史教训至今仍值得深思。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。