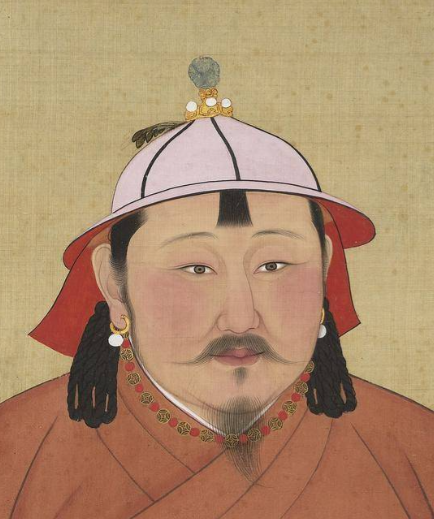

爱新觉罗·阿济格(1605年8月28日—1651年11月28日),作为清太祖努尔哈赤第十二子、多尔衮胞兄,其人生轨迹深刻折射出清初权力斗争的残酷性与复杂性。这位以勇猛著称的将领,最终因政治短视与性格缺陷,从战场上的功臣沦为权力斗争的牺牲品。

一、军旅生涯:从贝勒到开国功臣的崛起之路

阿济格自幼随父征战,1626年因攻打察哈尔部、喀尔喀巴林部等战役的突出表现获封贝勒,成为“四小贝勒”之一。1627年,他随二贝勒阿敏攻克朝鲜五城,又在锦州之战中以少胜多,歼灭明军两千人。皇太极继位后,阿济格改领镶白旗,继续在军事领域建功立业。

1636年,阿济格因攻克明朝畿内十二州县、俘获十余万众的战绩,晋封多罗武英郡王。清军入关时,他作为前锋随多尔衮突破山海关,在一片石之战中重创李自成大顺军。此后,他以靖远大将军身份率军追击李自成残部,沿长城西进陕西,转战河南、湖广、江西,相继占领63城,击杀刘宗敏、俘获宋献策,彻底摧毁大顺政权军事体系。1645年,他招降明宁南侯左梦庚部十万大军,为清朝统一中原奠定军事基础。顺治元年(1644年),阿济格因功晋封和硕英亲王,位列清朝八大铁帽子王之一。

二、权力漩涡:从战场到朝堂的致命转折

阿济格的军事才能虽获认可,但其政治智慧却严重缺失。顺治五年(1648年),他在平定姜瓖大同叛乱期间,因部将屠城引发民变,暴露出治军残暴的缺陷。更致命的是,他公然向摄政王多尔衮索要“叔王”封号,被斥为“狂妄无礼”。此举不仅触怒多尔衮,更引发顺治帝警觉——阿济格在奏折中直称皇帝为“孺子”,已构成对皇权的直接挑战。

1650年冬,多尔衮意外坠马身亡,阿济格立即展开夺权行动:他秘密调集正白、镶白两旗兵力,企图接管摄政王权力;同时封锁多尔衮死讯,试图控制朝廷局势。然而,两旗将领为自保迅速倒向顺治帝,郑亲王济尔哈朗率军将其擒获。阿济格被囚禁期间仍不收敛,先是指使亲信挖地道越狱,后纵火焚烧监房,最终被以“谋乱”罪名赐死,子孙削爵为庶人。

三、历史镜鉴:悍将陨落的深层逻辑

阿济格的悲剧源于三重矛盾:

军事才能与政治智慧的失衡:他虽能征善战,却缺乏对权力规则的敬畏。在多尔衮生前,他尚能凭借兄弟情分获得庇护;但当权力真空出现时,其粗暴性格与膨胀野心立即成为致命弱点。

宗室身份与皇权集中的冲突:清朝入关后,顺治帝通过削弱议政王大臣会议权力强化集权。阿济格试图延续努尔哈赤时代“八王共治”的传统,与皇权集中趋势背道而驰。

个人性格与时代要求的错位:他性格暴躁、行事鲁莽,在处理姜瓖叛乱时屠城泄愤,在权力斗争中又缺乏谋略,最终沦为政治斗争的牺牲品。

四、历史余波:家族命运的跌宕起伏

阿济格死后,其家族遭受牵连:次子傅勒赫被废黜宗室身份,孙子绰克都于1698年被革退爵位。直至雍正元年(1723年),清廷为笼络宗室,才命阿济格曾孙普照以辅国公起复世袭,但爵位已大幅降低。这种“功过相抵”的处理方式,既体现了清朝统治者对开国功臣的复杂态度,也折射出权力斗争中“一荣俱荣、一损俱损”的残酷法则。

阿济格的一生,是清朝从部落联盟向中央集权转型的缩影。他的军事才能为清朝统一立下汗马功劳,但其政治短视与性格缺陷,最终使其成为权力斗争的祭品。这位悍将的陨落,不仅是个人的悲剧,更是一个时代权力逻辑的必然结果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。