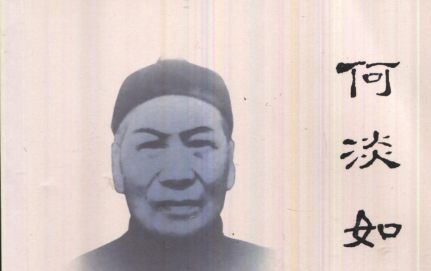

在清末广东的司法文化长河中,何淡如以独特的身份与才华,成为四大讼师群体中兼具智慧与幽默的标志性人物。他不仅以讼师身份为百姓伸张正义,更以谐趣对联与方言文学创作,在岭南文化史上留下浓墨重彩的一笔。

仕途转折与讼师生涯

何淡如(1820—1913),名又雄,字淡如,广东省广州府南海县深村堡湾头乡(今佛山市禅城区湾华村)人。少年时期,他因替人代考被学政识破,遭开除学籍。这一挫折虽断绝了传统科举仕途,却意外激发了他对法律与民间诉讼的钻研热情。同治元年(1862年),42岁的何淡如中举人,初任广东肇庆府高要县教谕,后因教学风格生动风趣、深入浅出,转而长期在广州龙津义学及香港设馆授徒,培养了众多名士俊才。

在教书育人之余,何淡如凭借对法律条文的深刻理解与灵活运用,逐渐成为民间讼师。他常为百姓代写诉状、谋划诉讼策略,尤其擅长以“扭计”(灵活计谋)化解复杂纠纷。与陈梦吉的“桥王之王”称号不同,何淡如的讼师风格更显诙谐——他常以幽默语言点破案件关键,甚至用对联形式讽刺司法腐败。例如,他曾为专司夜巡的更练馆撰写对联:“立刻捉拿三只手,几时失过一条毛”,以双关语暗讽衙役监守自盗,令百姓拍手称快。

谐联圣手与方言文学

何淡如的文学成就集中体现在谐趣对联与方言创作上,被誉为“广东方言联语之祖”。他擅长将广州地名、市井生活融入联中,如以“有酒不妨邀月饮,无钱哪得食云吞”对李白“举杯邀明月”诗意,既工整对仗又充满生活气息。此类作品多以粤语创作,语言通俗却不失雅致,成为广府文化的重要载体。

其代表作《何淡如先生妙联》辑录了大量经典对联,其中不乏讽刺时弊之作。例如,他为讽刺官场贪腐撰写:“打鼓打锣,不过赠人高兴;搬埕搬塔,总知自己退财”,以粗俗语言揭露官吏借婚丧嫁娶敛财的丑态。而他为广州天然居茶楼创作的回文联:“客上天然居,居然天上客”,则以精妙构思展现汉语魅力,至今仍为文人津津乐道。

除对联外,何淡如的方言诗亦具特色。他曾以家乡附近的13条自然村名创作七言诗:“深村村曲好桑麻,云树湾头是我家……鄱阳涌口过奇槎”,将地理风貌与乡土情感融为一体,成为研究清代岭南村落布局的珍贵资料。

社会影响与历史评价

何淡如的讼师生涯与文学创作,深刻反映了清末广东社会的转型特征。一方面,他通过讼师身份为底层百姓提供法律援助,挑战了传统司法体系中的不公现象;另一方面,他以谐趣文学为纽带,将法律智慧与市井文化结合,推动了广府文化的通俗化传播。

时人评价其“文妙工谱,名冠粤省”,梁纪佩在《何淡如先生妙联》序言中称:“公卿大夫及蔀屋茆檐之士,毋不素重其名。”他的作品虽被部分道学先生视为“非大雅之作”,却因贴近民生而流传百年,成为岭南文化中“雅俗共赏”的典范。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。