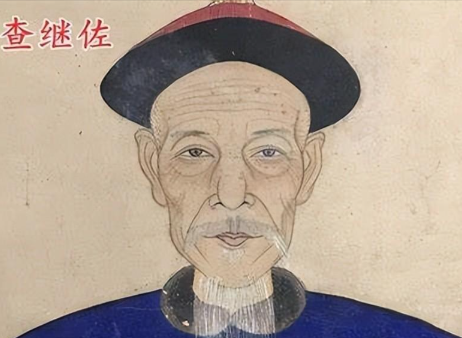

在明末清初的浙东史学星空中,查继佐(1601-1676)以“东山先生”之名,与张岱、谈迁、万斯同并称“四大史家”。他的一生,既是书香门第的儒者修行,更是乱世中史笔如刀的抗争史诗。这位海宁袁花走出的举人,用三十年光阴铸就的《罪惟录》,至今仍在历史长河中激荡着民族精神的回响。

书香门第的史学启蒙

查继佐出身于浙江海宁的诗书世家,五岁随父诵读四书,七岁随母研习音韵诗文。十一岁求学时,常因专注读书将干粮撒落沿途而不自知,十二岁离乡读书时已能自炊自读。二十岁家道中落,他以塾师身份维持生计,却因学识渊博被富家争相聘请。这段清贫却充实的岁月,为他打下了深厚的经史根基。

崇祯六年(1633年),查继佐中举入仕,本可沿着科举之路平步青云。然而1644年北都沦陷的烽火,彻底改变了他的命运轨迹。这位“才华丰艳,风情潇洒”的文人,毅然投身鲁王朱以海监国的抗清政权,以兵部职方主事身份督战钱塘江防线。赭山之战中,他亲率义军击退清军,其《鲁春秋》中“血战赭山”的记载,至今仍能让人感受到那个时代的悲壮。

史笔如刀的孤忠坚守

抗清失败后,查继佐隐居海宁敬修堂,开启了他“以史为剑”的另一种抗争。他耗时二十九年,易稿数十次,走访数千人,完成纪传体明史巨著《罪惟录》。这部102卷的史书,坚持使用明朝年号,将南明诸王皆列本纪,在“获罪惟录书”的悲壮中,以“罪我者其惟春秋”的勇气,为明朝存续书写正统史观。

他的史学成就远不止于此:纲目体《鲁春秋》详述南明四政权兴衰,传记体《国寿录》记录浙江抗清史事,《东山国语》以地域为纲收录殉节者传略。这些著作构成了一个完整的南明史研究体系,被后世誉为“明末清初史学的百科全书”。特别值得一提的是,他在《班汉史论》中提出的“史贵直笔”观,与黄宗羲“经世致用”思想形成呼应,共同奠定了浙东史学的精神内核。

文字狱阴影下的生存智慧

康熙二年(1663年),庄廷鑨《明史案》爆发,查继佐因列名参校被捕入狱。这场牵连70余人的文字狱,最终因粤提督吴六奇(实则与查无旧交)奏辩得免。出狱后他改名左尹,号非人氏,隐居硖石东山继续讲学著述。这段经历既展现了他“史德高于史才”的操守——主动向官府澄清未参与修史,也折射出清初知识分子在高压统治下的生存困境。

他的戏剧创作同样暗含史家风骨。杂剧《续西厢》借张生崔莺莺故事讽喻时政,传奇《三报恩》以侠义故事宣扬气节,这些作品与《罪惟录》形成互文,共同构建起一个以史为鉴的精神世界。即便在晚年双目失明后,他仍坚持口授完成《四书说》《五经说》等著作,其“史家之绝唱,无韵之离骚”的史学追求,令后人肃然起敬。

历史长河中的精神丰碑

查继佐的史学成就,在清初学术转型期具有标杆意义。当谈迁耗时二十七年完成的《国榷》因战乱遗失后重写,当万斯同以布衣身份主持《明史》编修,查继佐的《罪惟录》始终保持着民间史学的独立性。这部未刊行的手抄本,在乾隆年间被里人张宗祥发现并整理,最终于1936年由商务印书馆出版,成为研究明末清初史的重要文献。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。