在中国古代官制中,"太子洗马"是一个充满争议的官职名称。有人坚持写作"冼马",强调其与"先导"的渊源;有人则沿用"洗马",认为这是历史传承的定式。这场看似简单的文字之争,实则牵涉到汉字演变、官职沿革与文化误解的复杂脉络。

一、字源考据:从"先马"到"冼马"的演变

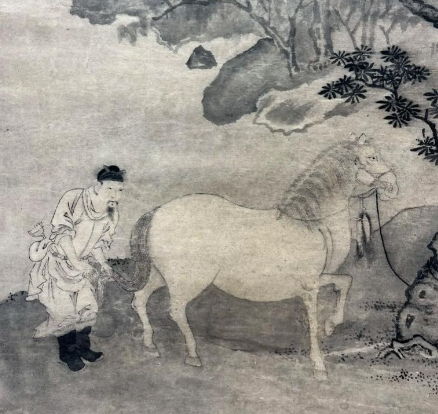

追根溯源,"太子洗马"本作"太子先马"。"先"字在《说文解字》中释为"前进也",引申为"先导"之意。秦汉时期,这一官职正式设立,职责为太子出行时骑马前导,象征储君的威仪。汉代班固《汉书·百官公卿表》记载:"太子太傅、少傅属官有洗马,颜师古注引张晏曰:'冼马原十六人,秩比谒者'",此处"冼马"实为"先马"之讹变。

随着时间推移,"先马"逐渐被"冼马"取代。这一变化源于汉字书写的简化趋势——"冼"字结构比"先"更紧凑,在竹简帛书时代更易书写。唐代颜师古在《汉书注》中特别指出:"冼,先代用字",证实了这种替代的普遍性。然而,这种替代也埋下了误解的种子:当"冼"字逐渐淡出常用字序列,后人开始将其与"洗"字混淆。

二、正史定名:从"冼马"到"洗马"的官方确认

尽管"冼马"在字源上更接近本义,但历史选择了"洗马"作为官方写法。这一转变始于唐代,完成于明清。

唐代《通典·职官典》明确记载:"太子洗马,掌辅佐太子,教以政事文理"。此处"洗"字已成定式。宋代《文献通考》进一步解释:"洗马,本作先马,后人误写为洗,遂相沿不改"。这种"将错就错"的定型,反映出官制命名对实用性的妥协——当绝大多数人已将"冼马"读作"洗马"时,强行纠正反而会造成混乱。

明代成为这一官职名称争议的高峰期。由于"洗"字在口语中已完全等同于"洗涤",导致诸多误解趣闻。据《快园道古》记载,明代大臣杨守陈任太子洗马时,途经驿站被驿丞嘲讽:"公日洗几马?"杨守陈幽默回应:"勤则多洗,惰则少洗。"这类故事折射出文字演变与现实认知的脱节。

三、职能嬗变:从仪仗前导到帝王师

无论名称如何演变,"太子洗马"的核心职能始终围绕太子教育展开。秦汉时期,这一职位是纯粹的仪仗官,负责在太子车驾前开道。但自魏晋以来,其职能逐渐扩展:

典籍管理:晋代改掌图籍,成为东宫图书馆长。如西晋张华任太子洗马时,编纂《博物志》十卷,开创了官修类书的先河。

政事辅导:唐代确立"掌东宫图籍、典书奏、课试等事"的职责,相当于太子办公厅主任。名相魏征曾任此职,在《贞观政要》中留下"武德末,魏征为太子洗马,见太宗之异,必尽诚以谏"的记载。

晋升阶梯:明清时期,洗马成为翰林院官员升迁的重要通道。明代王阳明、清代张廷玉等名臣,均有过太子洗马的任职经历。

这种职能的演变,使得"洗马"之名与其实质愈发割裂。当人们看到这个官职名称时,很难联想到其背后的文化重任,反而容易陷入字面意义的误解。

四、文化隐喻:一场未完成的正名运动

历史上曾多次出现恢复"冼马"正名的尝试。清代学者俞樾在《群经平议》中主张:"洗马当作冼马,先马之讹久矣,宜正之。"但这种学术呼吁未能改变官方用法。原因在于:

语言惯性:经过千年传承,"洗马"已成约定俗成的写法,强行更改成本过高。

职能异化:当洗马逐渐成为虚职,其名称的文化内涵已被稀释,正名失去现实意义。

现代视角:在当代汉语中,"洗马"的歧义反而成为了解古代官制的趣味切入点,客观上促进了文化传播。

五、历史启示:文字与制度的共生

"太子洗马"的名称之争,揭示了中国古代官制命名的深层逻辑:

实用性优先:当文字演变与制度传承产生冲突时,后者往往占据主导。如"洗马"虽偏离本义,但因其广泛接受度而被保留。

文化韧性:尽管名称易生误解,但洗马官的实际职能始终围绕太子教育展开,体现了制度设计的稳定性。

现代价值:这一争议为当代人提供了理解古代政治文化的窗口——通过探究名称背后的故事,我们能更深刻地认识帝制时代的权力结构与文化心理。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。