在清朝中期的政治舞台上,鄂尔泰以其卓越的才能和忠诚的品质,成为雍正帝最为倚重的心腹大臣之一。他的一生,不仅见证了康雍乾盛世的辉煌,更在西南边疆的治理中留下了浓墨重彩的一笔。

早年仕途:坎坷中坚守初心

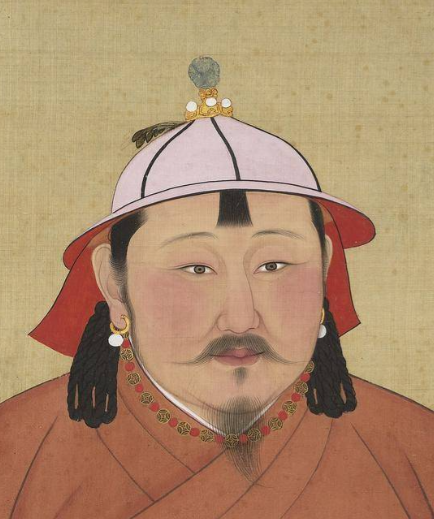

鄂尔泰,西林觉罗氏,字毅庵,满洲镶蓝旗人,生于康熙十九年(1680年)。他的家族世代仕清,先人投归清太祖努尔哈赤,为世管佐领,祖父图彦突官至户部郎中,父亲鄂拜曾任国子祭酒。这样的家庭背景,为鄂尔泰的仕途奠定了坚实的基础。

然而,鄂尔泰的仕途并非一帆风顺。他自幼接受儒家文化熏陶,六岁入塾,十六岁成秀才,二十岁乡试中举,步入仕途。但此后多年,他官场蹭顿,直到康熙五十五年(1716年),三十九岁的他才出任内务府员外郎一职。面对仕途的坎坷,鄂尔泰并未气馁,而是坚守初心,默默积蓄力量。

雍正重用:改土归流显身手

雍正帝即位后,鄂尔泰的命运发生了翻天覆地的变化。雍正元年(1723年),他被任命为云南乡试副主考,旋即又授江苏布政使,连升六级,成为封疆大吏。这一突如其来的重大转变,让鄂尔泰既感到惊喜,又深感责任重大。

雍正三年(1725年),鄂尔泰晋升为广西巡抚,未及赴任,又被改授为云南巡抚,兼管云南、贵州、广西三省事务。此时,朝廷正面临“改土归流”的重大决策。土司制度在西南地区已存在多年,各处的大小土司如同部落主,对中央政权构成威胁,也妨碍了地方的经济与文化发展。鄂尔泰深知改土归流的重要性,他积极推行这一政策,以武力为前锋治标,以根本改制治本,对敢于反抗的土司坚决镇压,对愿意归顺的土司则给予优待。

在鄂尔泰的努力下,改土归流政策在西南地区得以顺利实施。他指挥部队镇压了多个反抗的大小土司,稳固了地方治安。同时,他还注重善后处理,对主动投献的土司给予优厚待遇,对罪大恶极的土司则严厉打击。改土归流的成功,不仅加强了中央对西南地区的统治,也促进了民族融合和地方经济的发展。

辅政乾隆:忠诚与智慧的传承

雍正十三年(1735年),雍正帝驾崩,鄂尔泰与张廷玉等同受遗命辅政,担任总理事务大臣。他历任军机大臣、领侍卫内大臣、议政大臣等职,加衔太子太傅,充国史馆、三礼馆、玉牒馆总裁,赐号襄勤伯。乾隆帝即位后,对鄂尔泰继续恩宠有加,他成为乾隆帝以诗为纪、终身怀念的“五阁臣”之一。

然而,鄂尔泰的晚年并非一帆风顺。乾隆二十年(1755年),因其侄子鄂昌与门生胡中藻之狱,鄂尔泰受到牵连,被撤出贤良祠。这一打击对鄂尔泰来说无疑是沉重的,但他始终保持着对朝廷的忠诚和对国家的责任感。他的一生,都在为清朝的繁荣稳定贡献着自己的力量。

历史评价:功勋卓著,名垂青史

鄂尔泰的一生,是忠诚与智慧的一生。他以其卓越的才能和坚定的信念,在清朝中期的政治舞台上留下了深刻的印记。他推行的改土归流政策,不仅加强了中央对西南地区的统治,也促进了民族融合和地方经济的发展。他的忠诚和智慧,赢得了雍正帝和乾隆帝的信任和尊重。

历史对鄂尔泰的评价极高。他被誉为清朝中期的名臣和雍正帝的心腹大臣。他的事迹和贡献被载入史册,成为后人学习和敬仰的楷模。鄂尔泰的一生,是清朝盛世的一个缩影,也是中华民族优秀传统文化的一个体现。他的精神将永远激励着后人不断前行,为国家的繁荣富强贡献自己的力量。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。