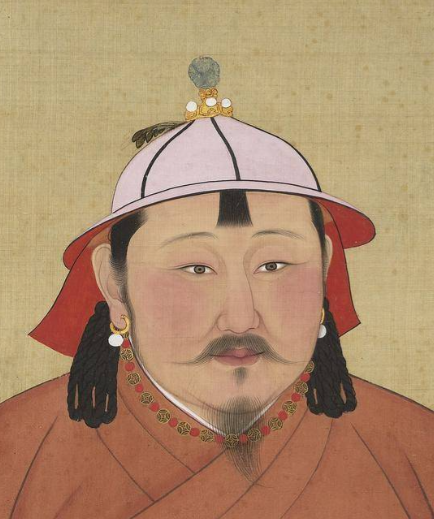

耿精忠(1644年—1682年),辽东盖州卫(今营口盖州)人,清朝靖南王,作为清初三大汉人藩王之一,其一生跌宕起伏,充满了权谋、叛乱与悲剧色彩。

家族背景与袭爵之路

耿精忠出身于一个显赫的家族,其祖父耿仲明原为明朝毛文龙麾下的参将。毛文龙被袁崇焕处死后,耿仲明于1633年投降后金,被编入汉军正黄旗,并迅速获得皇太极的器重。耿仲明在清军入关及后续征伐过程中立下赫赫战功,1649年被顺治帝封为靖南王,成为少数获得“王”爵的汉人之一。耿仲明去世后,其子耿继茂继承爵位,继续巩固家族在南方的势力。耿继茂在福建期间,大规模圈地建造王府,以福州王庄为中心,圈屋二千余间,侵占田园300亩,其奢华程度可见一斑。

1671年,耿继茂去世,耿精忠作为长子承袭靖南王爵位。此时的耿精忠,不仅继承了家族的显赫地位,还通过与肃亲王豪格之女的婚姻,进一步巩固了与满族统治者的关系,被册封为“和硕额附”,成为清朝贵族阶层中不容小觑的力量。

三藩之乱中的叛乱与扩张

康熙十二年(1673年),清廷下诏撤“三藩”,这一决策直接触动了耿精忠等藩王的利益。面对权力的削弱,耿精忠在权衡利弊后,决定响应吴三桂的叛乱,自称“总统兵马大将军”,蓄发恢复衣冠,以“复明”为幌子收买民心,实则企图在乱世中扩张自己的势力。

叛乱初期,耿精忠展现出强大的军事扩张能力。他迅速控制福建全境,并分兵进犯浙江、江西,联合潮州总兵刘进忠及台湾郑经势力,形成对清廷的合围之势。其军队在数月内相继攻克延平(今南平)、邵武、福宁(今霞浦)、建宁(今建瓯)、汀洲(今长汀)等府,势力遍及浙江、福建、江西、安徽等数省,兵力扩充至10万人。耿精忠的叛乱一度对清朝南方统治构成了巨大威胁,成为三藩之乱中的关键力量。

叛乱内部的矛盾与衰败

然而,耿精忠的叛乱从一开始就埋下了失败的种子。三藩之间缺乏统一指挥和战略协调,各自为政,甚至因利益分配问题相互攻伐。耿精忠与郑经的关系也因领土争端而迅速恶化,双方从盟友变为敌人,进一步削弱了反清势力的整体实力。

与此同时,耿精忠的军队在扩张过程中逐渐暴露出暴虐无道的一面。他们横征暴敛,纵容部队抢掠,导致民心尽失。清军则采取分化瓦解的策略,逐步收复失地,对耿精忠形成合围之势。康熙十五年(1676年),清军突破仙霞关,直逼福建,耿精忠的军队节节败退,最终陷入孤立无援的境地。

投降清廷与最终的悲剧结局

面对清军的强大压力,耿精忠不得不选择投降。他剃发待罪,献出“总统将军印”,并请求清廷保留其靖南王爵位,承诺率军剿灭郑经势力以图赎罪。康熙帝出于稳定局势的考虑,暂时接纳了耿精忠的投降,并利用他的地理和政治优势加速平定南方的残余叛军。

然而,耿精忠的投降并未能换来长久的安宁。康熙帝对他始终心存警惕,暗中布置监视。耿精忠虽在投降后协助清廷平定了一些叛乱,但其内心复明的念头从未熄灭。1680年,随着吴三桂去世、郑经败退,三藩之乱进入尾声。康熙帝认为时机成熟,决定彻底解决耿精忠问题。他以耿精忠“心存异志、负恩谋反”为由,革去其王爵,交司法审理。

康熙二十一年(1682年)正月,三藩之乱彻底平息。康熙帝下令将耿精忠及其心腹白显忠、徐文耀、王世瑜等凌迟处死,以儆效尤。耿精忠的悲惨结局,不仅是对他个人罪行的惩罚,更是康熙帝加强中央集权、震慑潜在叛乱势力的象征。

家族命运与历史评价

尽管耿精忠本人落得凌迟处死的悲惨下场,但其家族并未因此遭受灭族之灾。康熙帝出于政治考虑,对耿精忠的家属进行了妥善安置。他们被编入五佐领,隶汉军正黄旗,按照汉军标准发放月粮,保障了基本生计。耿精忠的两个弟弟耿昭忠、耿聚忠也在事后善终,并均被赐予谥号。

耿精忠的一生,是清初汉人藩王与中央集权矛盾冲突的缩影。他的叛乱虽然一度对清朝统治构成威胁,但最终因内部矛盾、民心丧失和清军的强大压力而失败。康熙帝对耿精忠的处理,既展现了他作为统治者的果断与狠辣,也反映了他对中央集权的坚定追求。耿精忠的故事,成为后世研究清初政治、军事和民族关系的重要案例。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。