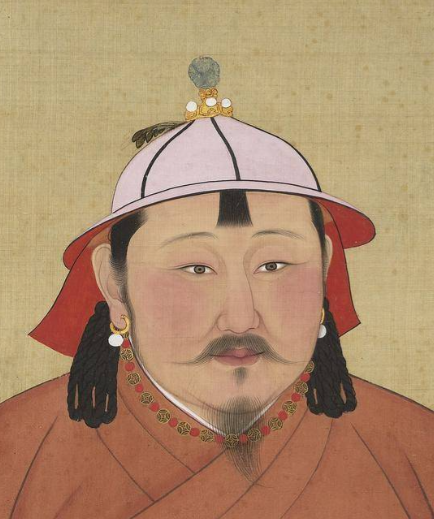

爱新觉罗·福全(1653年9月8日—1703年8月8日),满洲镶白旗人,清朝宗室大臣、杰出的军事统帅,顺治帝次子,康熙帝异母兄,母为宁悫妃董鄂氏。他的一生,既承载着皇室宗亲的荣耀与责任,又在军事征伐中展现出卓越的才能,更以谦和退让的处世之道,成为清朝历史上备受赞誉的“贤王”。

幼年立志:不争皇位,愿为贤王

福全出生于顺治十年(1653年),彼时顺治帝年仅16岁。福全的出生并未引发宫廷的过多关注,但他的性格与志向却从小便与众不同。顺治帝曾询问诸子志向,年幼的福全回答:“愿为贤王。”这一回答不仅透露出他淡泊名利的性格,也展现出他对未来人生的清晰规划。相比之下,皇三子玄烨(即康熙帝)则表达了“愿效法父皇”的壮志。两年后,玄烨因患过天花而具备免疫力,被顺治帝指定为皇位继承人,而福全则安心践行“贤王”之路。

封王议政:青年时期的政治历练

康熙六年(1667年),年仅14岁的福全被封为裕亲王,并被任命为议政大臣,正式步入权力核心。然而,随着康熙帝逐渐掌权,清朝的君主专制不断加强,皇亲国戚过多干预朝政已不合时宜。福全敏锐地察觉到这一变化,于康熙十一年(1672年)与庄亲王博果铎等人疏辞议政,主动退出权力中心。此后,他的青年时代主要陪伴在孝庄太皇太后身边,扈从巡幸,尽显孝悌之道。

乌兰布通之战:军事才能的巅峰展现

康熙二十九年(1690年),准噶尔部首领噶尔丹率军侵扰内蒙古乌珠穆沁地区,直接威胁京师安全。康熙帝决定御驾亲征,并任命福全为抚远大将军,率军出古北口,与恭亲王常宁分道夹击噶尔丹。福全在战前准备充分,他请求调集大同镇的马兵和步兵支援,并亲自部署战术。在乌兰布通之战中,噶尔丹依仗“驼城”防线顽强抵抗,福全则指挥清军以火炮轰击“驼城”,随后派出左翼部队从山腰突袭,右翼部队在河岸泥淖处阻击,形成两翼合击之势。经过激烈战斗,清军大败噶尔丹,取得了乌兰布通之战的胜利。

然而,战后的追击中,福全因过于自信犯下失误。他误信噶尔丹的求和之词,停止追击,导致噶尔丹得以逃脱。康熙帝对此严厉批评,但念及福全的战功,仅罚俸三年、撤三佐领,未夺其爵位。尽管如此,乌兰布通之战仍被视为清朝历史上的一场重要战役,福全的军事才能也得到了广泛认可。

兄弟情深:康熙帝的尊重与怀念

福全与康熙帝虽为君臣,但兄弟情谊深厚。他们自幼在孝庄太皇太后身边长大,共同经历了许多宫廷变故。康熙帝对福全始终尊重有加,不仅在福全生病时亲自探望,还在其去世后亲自祭奠,并命画师绘制两人并坐桐荫的画像以寄哀思。康熙帝在福全的碑文中盛赞其“四十余年,曾无失德,天怀乐善,何日忘之”,并赐谥号“宪”,以表彰其忠诚与贤德。

晚年生活:恬淡清静,以礼接士

乌兰布通之战后,福全逐渐淡出政治舞台,晚年隐居于京师台基场的“目耕园”。他以礼接士大夫为赏心乐事,过着恬淡清静的生活。这种生活方式不仅体现了他淡泊名利的性格,也彰显了他作为“贤王”的智慧与境界。

家族影响:子孙承袭,延续贤王风范

福全的后代继承了他的性格与作风,以稳重和聪慧为人所知。虽然未能成为朝堂的权力人物,但他们的为人处事依然受到福全的影响。福全的第三子爱新觉罗·保泰曾承袭裕亲王爵位,并在雍正朝担任过议政大臣等职务,后因故被革职,但整体而言,福全家族在清朝历史中仍占有一席之地。

爱新觉罗·福全的一生,是清朝宗室大臣与军事统帅的典范。他以“愿为贤王”的志向为指引,在政治与军事领域均取得了卓越成就。他的谦和退让、忠诚贤德不仅赢得了康熙帝的尊重与怀念,也为后世树立了榜样。福全的故事,不仅是一个王子的人生轨迹,更是一种温和、智慧与家族责任并行的精神象征。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。