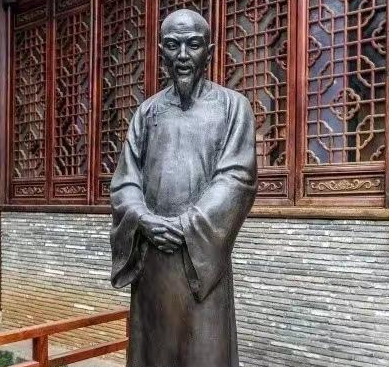

在中国古典文学的璀璨星空中,吴承恩宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的才华和不懈的努力,创作出中国第一部长篇神魔小说《西游记》,这部作品不仅成为中国古典四大名著之一,更在世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔。

早年经历:书香熏陶,才情初显

吴承恩(约1504—1582年),字汝忠,号射阳居士、射阳山人,祖籍涟水(今江苏省涟水县),后徙居山阳(今江苏省淮安市)。他出生于一个由学官沦落为小商人的家庭,父亲吴锐豁达乐观,喜好史传,希望儿子能读书做官,上承皇恩,下泽黎民,做一个青史留名的忠臣,因此为他取名承恩,字汝忠。

吴承恩自幼敏慧,勤奋好学,博览群书,六经诸子百家莫不流览,一目十行,过目成诵。他精于绘画、书法、填词、围棋,尤其喜爱神仙鬼怪、狐妖猴精之类的书,如《百怪录》《酉阳杂俎》等小说或野史。当时的名人朱应登恃才傲物,见到吴承恩后极为欣赏,称他能够读尽天下的书,还把自己私藏的一半书籍送给他。十多岁时,吴承恩就以文才出众而享有盛名,其诗文获得“清雅流丽”的好评,所写的笔记和小说,更表现出幽默诙谐的风格和生动活泼的文采。

科举坎坷:屡试不第,仕途不顺

尽管才华横溢,但吴承恩在科举之路上却屡遭挫折。嘉靖八年(1529年),他到淮安知府葛木所创办的龙溪书院读书,得到葛木的赏识。然而,多次参加乡试,他都名落孙山。直到嘉靖二十九年(1550年),人到中年的他才补得一个岁贡生,到北京等待分配官职,却未被选上,被安排到南京国子监读书,成为一名太学生。此后,他又断断续续在南京国子监居住、求学了十几年。

嘉靖四十五年(1566年),年逾六十的吴承恩终以贡生的资格升为长兴县丞。在任期间,他与知县归有光密切合作,以发愤“修先王之道”“悠悠负夙心,作吏向风尘”互勉,均以爱护百姓为心,不以逢迎长官为意,同心协力改革时弊,刷新县政。他主管征赋粮秣之事,为改变赋收不均,颁布《长兴县编审告示》,规定按田户大小分摊粮役负担,深受“小民”感恩,却遭大族咬牙切齿。但好景不长,隆庆元年(1567年)冬,归有光进京朝觐穆宗,上司派署印官暂代知县职。时值春征,署印官收受贿赂,与被拘役的大户串通一气,改变归、吴所定之法,导致春粮难征。县中大户与恶吏乘机发难,向上告发,主管征收税粮的吴承恩亦受牵连,锒铛入狱。虽经挚友徐中行多方营救获释,但此事让他心力交瘁,厌倦了官场的权力斗争,不久便愤然辞职,远离官场。

创作《西游记》:奇幻想象,铸就经典

仕途的坎坷并未磨灭吴承恩的创作热情,反而为他积累了丰富的人生阅历和社会素材。约嘉靖二十一年(1542年),他参考《大唐西域记》《大唐慈恩寺三藏法师传》等资料,完成了《西游记》初稿。此后,他不断游历各地,搜罗各种奇闻逸事,为作品的完善积累了丰富的素材。隆庆四年(1570年),吴承恩从蕲州荆王府回乡后,一边以卖文为生,一边续写《西游记》。经过几十年的积累和打磨,这部伟大的作品终于问世。

《西游记》以唐僧师徒西天取经为主线,融合佛道儒思想,构建了孙悟空大闹天宫、三打白骨精等奇幻情节单元。通过神魔叙事投射现实社会百态,塑造出个性鲜明的人物形象,如神通广大、机智勇敢、嫉恶如仇的孙悟空,贪吃懒惰、憨厚可爱的猪八戒,忠诚老实、任劳任怨的沙僧,以及慈悲为怀、意志坚定的唐僧。作品运用讽刺手法与幽默语言,展现了独特的艺术特色,既让读者沉浸在神奇绚丽的神话世界中,又能从中折射出世态人情,引发对现实的思考。

晚年生活:贫病交加,精神永存

吴承恩晚年生活贫苦,妻儿早逝,无后人。他以吟诗作画自娱,编订了《花草新编》,著有志怪小说《禹鼎记》,可惜原稿遗失。后人将其诗文辑成《射阳先生存稿》4卷、《续稿》1卷。约万历十年(1582年),吴承恩在贫病交加中离开人世,终年78岁。

吴承恩虽然离开了人世,但他创作的《西游记》却成为了中国文学史上的瑰宝,被译为英、俄、日、法、德、意等十几种文字,为世界所称颂。他以自己的才华和毅力,为中国文学的发展做出了不可磨灭的贡献,他的名字将永远铭刻在人们的心中。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。