宋仁宗赵祯(1010年5月30日—1063年4月30日),初名赵受益,是宋朝第四位皇帝,在位时间为1022年3月23日至1063年4月30日,在位长达四十二年,是两宋时期在位时间最长的皇帝。他的一生,以“仁”为核心,书写了一段国泰民安、人才辈出的盛世传奇。

早年经历:储君之路,勤学不辍

赵祯是宋真宗赵恒的第六子,母亲为李宸妃。他早年历封庆国公、寿春郡王、升王,官中书令。天禧二年(1018年),年仅八岁的赵祯被立为皇太子,赐名赵祯。这一时期的他,虽贵为储君,却并未因此骄纵,反而勤奋好学。据《续资治通鉴》记载,王曾特意为赵祯找了孙奭等人给他讲解《论语》等经典著作。赵祯有时会精神溜号,孙奭便停下来等待,直到他回过神来再继续讲解。当讲到历史上昏君亡国的故事时,孙奭会反复强调,赵祯也听得格外认真。这种勤奋好学的精神,为他日后的治国理政奠定了坚实的基础。

登基初期:太后垂帘,韬光养晦

乾兴元年(1022年)二月,宋真宗驾崩,年仅十三岁的赵祯即位,是为宋仁宗。由于年幼,朝政大权一度被章献明肃皇后刘氏所掌握,赵祯开始了长达十一年的太后垂帘听政时期。在这段时期里,赵祯并未因失去实权而消沉,而是韬光养晦,努力学习治国之道,提升自己的能力。他深知,只有自身具备足够的才华和智慧,才能在亲政后更好地治理国家。

亲政时期:内忧外患,力挽狂澜

明道二年(1033年),刘太后去世,赵祯开始亲政。此时的他,面临着诸多挑战。外有辽朝和西夏的威胁,内有土地兼并、“三冗”(冗官、冗兵、冗费)危机等社会问题。

外交策略:灵活应对,维护和平

面对辽朝和西夏的威胁,赵祯采取了灵活的外交政策和军事策略。在第一次“宋夏战争”中,宋朝与西夏经历了延州、好水川、定川三战,宋军虽有一定失利,但也给西夏军队造成了沉重打击。最终,双方签订了“庆历和议”,西夏向宋称臣,宋每年赐西夏绢十三万匹、银五万两、茶二万斤,取得了近半世纪的和平。对于辽朝,当辽兴宗以重兵压境,逼迫宋廷增输岁币时,赵祯采纳富弼建议,通过增加岁币(史称“庆历增币”)换取和平。虽然这一策略被后世部分史家批评为软弱,但从民生角度看,确实使百姓免于战乱之苦,为宋朝的经济和社会发展创造了相对稳定的环境。

内政改革:任用贤臣,试图革新

在内政方面,赵祯深知土地兼并和“三冗”危机对国家的危害,因此任用范仲淹等贤臣开展“庆历新政”。新政以整顿吏治为中心,试图通过明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令等十大政策,遏止日益严重的土地兼并及“三冗”现象,缓解统治危机。然而,由于反对势力庞大,改革旋即中止。尽管如此,赵祯并未放弃改革的决心,他继续推行一系列有利于民生和发展的政策,如减轻赋税、赈济灾民、修建水利等,使得宋朝的经济得到了一定程度的繁荣和发展。

个人品格:仁恕宽容,以身作则

赵祯的“仁”不仅体现在国家大政上,更渗透于日常生活的细节中。他深知作为一位皇帝,自己的言行举止都会影响到整个国家和社会,因此始终以身作则,践行着“仁恕宽容”的治国理念。

关爱臣民:善待下属,心系百姓

据《宋史》记载,有一次赵祯在宫中用餐时,吃到砂石,他悄悄吐出后嘱咐宫女:“勿语人,朕不欲膳夫获死罪。”又有一次夜间批阅奏章至饥渴,却因不忍唤醒侍从而忍至天明。对待大臣,赵祯同样展现出罕见的宽容和尊重。包拯在担任监察御史和谏官期间,屡屡犯颜直谏,甚至有一次在朝堂上争论时,激动得唾沫星子直接喷到皇帝脸上。赵祯一边用衣袖擦脸,一边耐心听着,最后还采纳了包拯的意见。这种善待臣子的精神,使得宋朝的政坛充满了正气和活力。

慎刑思想:疑罪从轻,尊重生命

在司法领域,赵祯确立了“疑罪从轻”的原则。他常于深夜审阅案卷,遇有死刑必反复推敲,曾言:“朕于死罪,未尝不三复也。”这种慎刑思想使得仁宗朝成为宋代死刑执行率最低的时期,体现了他对生命的尊重和敬畏。

文化繁荣:宽松环境,人才辈出

赵祯朝是宋代文化发展的高峰期。在相对宽松的政治环境下,儒学复兴运动蓬勃发展,范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神成为士大夫的集体追求。科举制度进一步完善,录取人数大幅增加,为更多有才学的人士提供了进入官僚体系的机会,促进了社会阶层的流动。欧阳修、王安石、司马光、苏轼、苏辙等一批影响中国历史进程的文化巨匠都在此时期崭露头角。他们的作品才华横溢、风格独特、影响深远,成为了后世文学的瑰宝和经典。

驾崩之后:跨国哀思,千古流芳

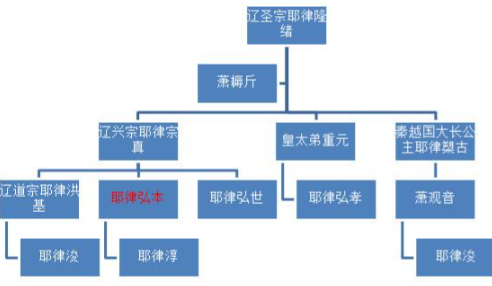

嘉祐八年(1063年),赵祯在东京福宁殿崩逝,享年五十四岁。他的驾崩引起了举国上下的哀痛。《宋史》记载:“京师罢市巷哭,数日不绝,虽乞丐与小儿,皆焚纸钱哭于大内之前。”就连讣告送到辽国时,竟“燕境之人无远近皆哭”,辽道宗耶律洪基痛哭道:“四十二年不识兵革矣!”史载其“惊肃再拜,谓左右曰:‘我若生中国,不过与之执鞭持盖一都虞侯耳!’”这一戏剧性场景,不仅体现了赵祯在辽国人心中的崇高地位,也成为了中国历史上罕见的“仁者无敌”的生动注脚。

历史评价:多维审视,仁政典范

后世对赵祯的评价褒贬不一。元朝宰相脱脱主修的《宋史》给予仁宗极高评价:“《传》曰:‘为人君,止于仁。’帝诚无愧焉。”王夫之在《宋论》中也说:“仁宗之称盛治,至于今而闻者羡之。帝躬慈俭之德,而宰执台谏侍从之臣,皆所谓君子人也,宜其治之盛也。”然而,也有史家指出其“仁柔有余而刚断不足”,认为他在处理一些问题上过于优柔寡断,导致北宋积弊加深、危机潜伏。但无论如何,赵祯以其罕见的仁德品格和宽厚治国之道,赢得了“千古第一仁君”的美誉,成为了中国文化中“仁政”理念的具象化身。他证明了一个不以雄才大略见长、却以德行感召天下的君主同样可以创造盛世,为后世帝王树立了榜样。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。