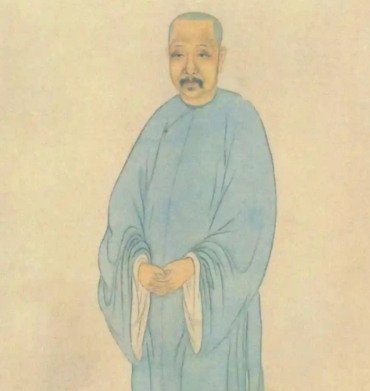

在清朝乾嘉时期的文学天空中,袁枚如一颗耀眼的星辰,以其卓越的诗歌创作、独特的文学理论以及丰富的人生经历,照亮了那个时代的文坛。他不仅是乾嘉时期代表诗人、散文家,更是“性灵说”的倡导者,引领了一代诗风,对中国文学的发展产生了深远影响。

早年经历:才名初显,科举之路

袁枚,字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人,浙江钱塘(今浙江省杭州市)人,祖籍浙江慈溪。他自幼便展现出过人的才智,少有才名,擅长写诗文。7岁时,受业于史玉瓒先生,开始接受私塾教育。天资聪颖且刻苦好学的他,12岁时便被时任浙江督学王兰生录取进入县学,与史玉瓒先生同进秀才。18岁时,他得到浙江总督程元章的赏识,入万松书院,学业日益精进。19岁时,时任浙江督学帅念祖发现他才学过人,在廪生指标已满的情况下,破例将他补为廪生。雍正十三年(1735年),20岁的袁枚参加科试,成绩名列前茅,获得了参加乡试的资格。

乾隆元年(1736年),袁枚的人生迎来了重要转折。他前往广西省视远在当地做幕僚的叔父袁鸿,途中饱览名胜古迹,领略自然风光,大自然的灵秀激发了他的创作灵感,写下了许多优秀的纪游诗和怀古诗,这些作品成为《小仓山房诗集》的起点。到达桂林后,他受叔父引见拜谒巡抚金鉷,当场以一篇《铜鼓赋》获得赏识。金鉷赞叹他的才华,专门写奏疏举荐他参加乾隆元年九月举行的博学鸿词考试,袁枚由此声名远播。乾隆三年(1738年)秋,袁枚中举,并于次年春闱中进士,入选翰林院庶吉士,入庶常馆深造,正式开启了他的仕途生涯。

仕宦生涯:勤政有声,归隐随园

乾隆七年(1742年),袁枚因满文考试不合格被外调做官,先后在沭阳、江宁、上元等地担任知县。在任期间,他推行法制,不避权贵,颇有政绩。例如在沭阳任职时,面对“饥口三十万,饿毙者不计其数”的惨状,他开仓赈灾,减免赋税,疏浚河道,筑六塘子堰,采取多种抗灾措施恢复和发展农业生产。他还严厉管束家属、下属和衙役,不准扰民害民,在讼狱处理上公正迅速,大案也从速结案,使得社会秩序较前稳定。他与百姓交往密切,关心农事百业,心系民生,深受百姓爱戴。乾隆十年离任沭阳时,百姓夹道送行,攀车饯酒,洒泪话别。

然而,袁枚的仕途并非一帆风顺。乾隆十四年(1749年),父亲去世,他辞官养母,在江宁(今南京)购置隋氏废园。该园废弃已久,破败零落,袁枚出资购置后,易“隋”为“随”,起名“随园”。他对随园“一造三改”,因地制宜,顺应自然,将其建成一个集山水人文景观于一体、清幽迷人的私家园林。此后,袁枚以养病为由入住随园,筑室定居,开始了悠闲的归隐生活。

文学成就:性灵说引领诗坛

性灵说的提出与内涵

归隐随园后的袁枚,如鱼得水,创作了大量表现自我性情的诗篇,并广纳弟子,出资刊刻诗集,成为乾嘉诗坛赫赫有名的诗坛将领。他倡导的“性灵说”是中国诗歌发展史上贡献与影响最大的诗论之一。“性灵说”的理论核心是从诗歌创作的主观条件出发,强调诗人创作必须具备真情、个性、诗才三方面要素。在这三块理论基石上,又衍生出创作构思需要灵感,艺术表现应具独创性并自然天成;作品内容以抒发真情实感、表现个性为主,感情等所寄寓的艺术形象要灵活、新鲜、生动、有趣;诗歌作品要以感发人心、产生美感为其主要艺术功能等艺术主张。袁枚反对沈德潜所鼓吹的束缚性灵的诗教观及崇唐贬宋的拟古格调说,亦反对翁方纲等经学家以学问代替性灵、堆砌典故的以考据为诗的风气。

诗歌创作特色

袁枚一生至少创作了六千三百余首诗,其诗多抒发个人闲情逸致或叹古讽今,随性而发,富于情趣与意境,追求明白晓畅、清新灵巧的艺术风格。他主张直抒胸臆,词贵自然,反对泥古不化,强调自创精神,以“真、新、活”为创作追求。例如他的《苔》:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”苔藓生长在阳光照不到的地方,却能凭借自身旺盛的生命力焕发出青春的光彩,苔花虽如米粒般细小,却也像牡丹一样努力开放,展现出一种不自卑、不气馁,积极向上的精神。再如《马嵬》:“莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。”袁枚借古讽今,以民间百姓的离别之苦与唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧作对比,表达了对底层百姓的同情和对历史兴亡的深刻思考。

散文创作成就

袁枚的散文同样成就斐然,代表作《祭妹文》哀婉真挚,流传久远,古文论者将其与唐代韩愈的《祭十二郎文》并提。文章通过回忆与妹妹袁机从小到大的生活点滴,如一起嬉戏、共同读书、相互扶持等场景,抒发了对妹妹的深切怀念和悲痛之情,情感真挚动人,读来令人潸然泪下。此外,他的《峡江寺飞泉亭记》《黄生借书说》《所好轩记》等散文作品,也各具特色,在文学史上占有一席之地。

文学批评与著作

袁枚的文学批评著作《随园诗话》及《补遗》,系统地阐述了他的“性灵说”诗论,对当时的诗歌创作和理论发展产生了重要影响。书中收录了大量乾嘉时期的诗歌作品和诗坛轶事,为后人研究清代诗歌提供了珍贵的资料。他还著有《小仓山房文集》《随园食单》《子不语》《续子不语》等作品。《随园食单》详细记载了中国十四世纪至十八世纪的饮食文化与烹调技法,是清代一部非常重要的饮食美学与食馔研究著作;《子不语》和《续子不语》则是两部笔记小说集,搜奇猎异,遣兴娱心,展现了袁枚丰富的想象力和独特的文学风格。

晚年生活与社会影响

晚年游历与创作

袁枚晚年生活丰富多彩,65岁以后,他开始喜欢上游山玩水,游遍名山大川。他喜爱品茶,每到一处都会尝遍当地名茶,并一一记载下来,还写下许多茶诗。例如《试茶》描写福建人普遍种茶的情形,《湖上杂事诗》描写身着红布裙的采茶姑娘在“万片绿云”的茶海中采茶的情景。在旅游过程中,他不仅欣赏自然风光,还留意当地的“茶叶文化”,对茶的研究颇为深入。

社会声誉与影响

袁枚在乾嘉诗坛声名远扬,与赵翼、蒋士铨合称为“乾嘉三大家”,又与赵翼、张问陶并称“性灵派三大家”,为“清代骈文八大家”之一。他的文笔与大学士纪昀齐名,时称“南袁北纪”。他的诗歌理论和创作风格对乾嘉诗坛产生了深远影响,为清代诗坛带来了清新之风,对扫除拟古之作有积极作用。他的文学思想具有发展观点,冲击了封建正统文学观点及形式主义思潮,强调骈文作为美文学的存在价值。尽管他的部分诗趋向艳俗,略显浅薄浮华,但总体而言,他在中国文学史上的地位不可忽视。

散书之举与藏书精神

袁枚幼年家贫,难得有书读,邻居张家藏书很多,他便常常去借,这或许是他后来藏书之好的根源。他在随园里修建了多个藏书堂号,网罗天下好书,尽藏之,藏书量高达四十万卷,成为清朝藏书最多的藏书家之一。然而,令人敬佩的是,他年老时将藏书散出去,并专门写了一篇《散书记》。他认为散书可以更好地保护书籍,与其让书籍在自己手中因各种原因毁坏,不如让它们藏在皇室贵府或朋友手中,那样更保险;同时,散书也是为了能更好地读书,在散书前夜以继日地把要送人的书全部看一遍,知识便装在了自己的肚子里。

嘉庆二年十一月十七日(1798年1月3日),袁枚去世,享年82岁,去世后葬在南京百步坡。他的一生,是才华横溢的一生,是追求自由与个性的一生,也是为中国文学发展做出重要贡献的一生。他的诗歌、散文、文学理论以及独特的人生经历,都成为了中国文学史上的宝贵财富,激励着后人在文学的道路上不断探索和创新。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。