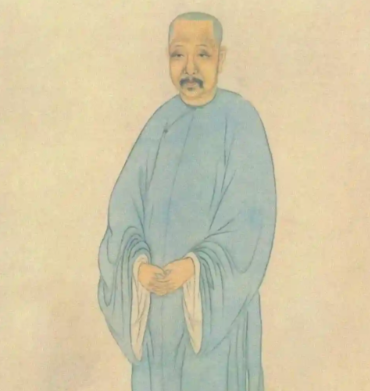

文彦博(1006年10月23日—1097年6月16日),字宽夫,号伊叟,汾州介休(今山西省介休市)人,是北宋时期著名的政治家、书法家。他历仕仁、英、神、哲四朝,出将入相五十余年,以其卓越的政治才能和深厚的书法造诣,在北宋历史上留下了浓墨重彩的一笔。

少年英才,仕途坦荡

文彦博自幼聪慧过人,勤奋好学。少年时期,他拜在名师史炤门下,深受儒家思想的熏陶,立志要为国家和社会做出贡献。天圣五年(1027年),年仅22岁的文彦博便高中进士,开启了仕途生涯。他历任知县、通判等地方官职,凭借出色的政绩和清廉的作风,逐渐崭露头角。

在地方任职期间,文彦博展现出了卓越的治理才能。他注重民生,关心百姓疾苦,积极推行改革措施,减轻人民负担。同时,他还善于处理复杂的社会矛盾,维护地方稳定。这些经历为他日后在中央任职积累了丰富的经验。

政治生涯,波澜壮阔

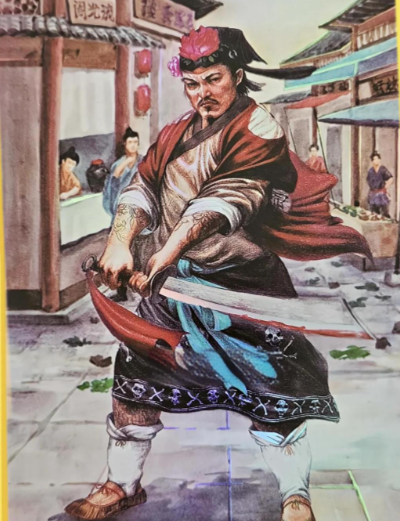

文彦博的政治生涯充满了波澜与挑战。庆历七年(1047年),贝州王则起义爆发,局势动荡不安。文彦博临危受命,担任宣抚使前往平息叛乱。他采用声东击西的策略,一面猛攻北城,一面在南城挖地道直通城里,最终成功捕获王则,平息了起义。因功升任礼部侍郎、中书门下平章事等职,成为宰相。

在相位期间,文彦博致力于稳定朝局,协调各方势力。他大胆提出裁军八万的主张,以精兵简政、减轻财政负担。这一举措虽然遭到了一些人的反对,但文彦博坚持己见,最终得到了皇帝的批准。裁军后,北宋的财政危机得到了一定程度的缓解,社会局势也趋于稳定。

然而,文彦博的政治生涯并非一帆风顺。皇祐三年(1051年),他因被劾罢相,出知许、青、永兴等州军。但至和二年(1055年),他再次拜相,继续为北宋的稳定和发展贡献力量。嘉祐三年(1058年),文彦博出判河南等地,封潞国公。他的政治才能和忠诚品质得到了皇帝和朝臣的广泛认可。

反对变法,坚守原则

宋神宗时期,王安石推行新法,试图通过一系列改革措施来振兴北宋。然而,文彦博却始终反对王安石变法。他认为新法操之过急,可能会引发社会动荡和民生疾苦。因此,他多次上奏皇帝,指出新法的弊端,并极力反对市易司差官监卖果实等具体措施。

在与王安石的争论中,文彦博坚守原则,不为权势所动。他深知变法可能带来的风险和后果,因此宁愿得罪权贵,也要坚持自己的立场。最终,因反对变法,文彦博请求辞职,出判大名、河南府等地。但即便如此,他依然关心国家大事,时刻关注着北宋的命运。

晚年生活,淡泊名利

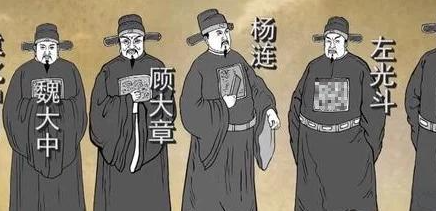

元丰六年(1083年),文彦博以太师致仕,回到洛阳安享晚年。在洛阳期间,他相继组织了“五老会”“耆英会”等耆宿诗会,与一群志同道合的老友们吟诗作画、谈古论今。这些诗会不仅丰富了文彦博的晚年生活,也促进了当时文人群体化、集团化趋势的进程。

文彦博晚年信佛,栖心安养。他追求内心的平静与淡泊,不再为世俗的纷扰所困扰。绍圣四年(1097年),文彦博无疾而终,享年九十二岁。宋徽宗时,他与司马光等并入元祐党人碑,但后追复太师,谥号“忠烈”。康熙六十一年(1722年),文彦博从祀历代帝王庙,成为后世敬仰的贤相之一。

书法造诣,独树一帜

除了政治才能外,文彦博在书法方面也有着深厚的造诣。他的书法结字疏宕闲雅,笔法清劲,笔势飞动,风格英爽而蕴藉凝重。文彦博的书法远绍“二王”,近师颜真卿、杨凝式等大家,将篆籀笔意融入行草之中,形成了自己所特有的率意自然、英爽古朴的风格特征。

文彦博的存世书迹虽然稀少,但每一件都堪称精品。其中,《三札卷》是他的代表作之一。这部作品通卷看上去如行云流水一般自然流畅,字里行间尽显流畅自然之态。它体现了北宋“尚意”书风的高潮景象,也展现了文彦博书法艺术的独特魅力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。