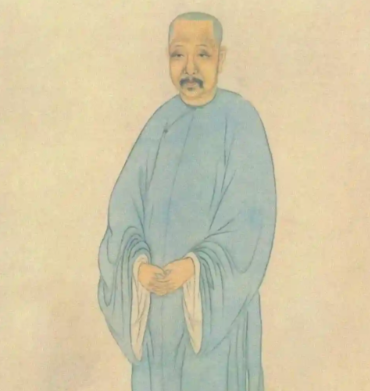

欧阳修(1007年8月6日—1072年9月8日),字永叔,号醉翁,晚年更号六一居士,江南西路吉州庐陵永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋时期政治家、文学家、史学家,位列“唐宋八大家”与“千古文章四大家”,以卓越的文学成就与清正的政治品格,在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。

寒门苦读,科举入仕显锋芒

欧阳修出身贫寒,四岁丧父,由母亲郑氏以荻秆画地教其识字,在艰苦环境中磨砺出坚韧品格。他自幼酷爱读书,常借书抄录,未抄完便已成诵,展现出过目不忘的天赋。十岁时偶得唐《昌黎先生文集》,爱不释手,为其日后领导北宋诗文革新运动埋下种子。天圣八年(1030年),欧阳修以进士及第开启仕途,历任馆阁校勘、知谏院、知制诰等职,以直言敢谏著称。景祐三年(1036年),他因替被贬的范仲淹申辩而遭牵连,被贬为夷陵县令,这段经历使其更深刻地认识到社会积弊,为日后推动改革奠定思想基础。

革新文风,引领北宋诗文新风尚

作为北宋诗文革新运动的领袖,欧阳修以韩愈为宗,提出“事信言文”的创作理念,主张内容真实与语言文采并重。他主持嘉祐二年(1057年)进士考试时,力排“太学体”的晦涩文风,选拔苏轼、苏辙、曾巩等文学新秀,推动平实晓畅的古文成为主流。其散文创作成就斐然,500余篇作品涵盖政论、史论、记事、抒情等多种体裁。《朋党论》以“君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋”的论断,驳斥保守派攻击;《五代史伶官传序》通过后唐庄宗由盛转衰的历史,阐发“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的深刻哲理;《醉翁亭记》以“乐”字贯穿全篇,将贬谪之苦寄情山水,展现随遇而安的旷达情怀。这些作品语言简洁流畅,开创了平易自然的新风格,对后世散文发展影响深远。

史笔如椽,编纂正史铸丰碑

欧阳修在史学领域同样成就卓著。他与宋祁合修《新唐书》,历时十七年完成这部225卷的纪传体史书,以体例严谨、叙事简洁著称。更以一己之力独撰《新五代史》74卷,通过增设《伶官传》《死节传》等类传,深化对历史人物的评价维度。其史论常融叙事、抒情于一体,如《新五代史·义儿传序》以“自古祸乱中原,多自南燕”的论断,揭示历史规律,体现史家忧患意识。这两部史书与《集古录》(中国最早的金石学专著)共同构建起欧阳修的史学体系,为后世研究唐五代历史提供珍贵资料。

政治清廉,刚正不阿守初心

欧阳修的仕途历经三起三落,却始终坚守“果敢之气、刚正之节”。庆历新政期间,他提出改革吏治、军事、贡举法等主张,虽因新政失败被贬滁州,仍以《丰乐亭记》表达“与民同乐”的治世理想。英宗朝卷入濮议之争,他坚持礼法制度,宁遭非议也不妥协;神宗朝反对王安石变法中部分激进措施,以太子少师致仕后仍关注朝政。其政治思想以“除积弊、行宽简、务农节用”为核心,既反映中小地主阶级利益,又体现士大夫的社会责任感。

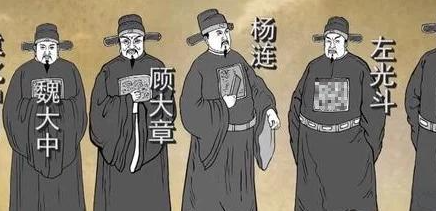

提携后进,桃李满园育栋梁

欧阳修以“奖引后进,如恐不及”著称,苏轼、苏辙、曾巩、王安石等文学巨匠均受其提携。嘉祐二年科举中,他选拔的388名进士里涌现出张载、程颢等理学大家,形成“唐宋八大家”中宋六家并立的盛况。苏轼评价他“事业三朝之望,文章百世之师”,其识人之明与育人之道,为北宋文化繁荣奠定人才基础。

欧阳修的一生,是文学革新与政治坚守的双重奏鸣。他以笔为剑,破除文坛积弊;以史为鉴,烛照历史迷雾;以身为范,培育一代英才。其“道胜文至”的文学思想、“宽简为政”的治理理念,至今仍闪耀着智慧的光芒,成为中华文化宝库中永恒的丰碑。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。