在元末乱世的风云中,张士诚率领的“十八条扁担起义”如同一道划破黑暗的闪电,点燃了底层民众反抗暴政的怒火。作为这场起义的核心成员之一,李伯升以盐丁之身投身革命,从草莽英雄到割据一方的将领,其人生轨迹既是个人奋斗的缩影,更是元末农民战争的生动注脚。

一、盐场起兵:十八条扁担的怒火

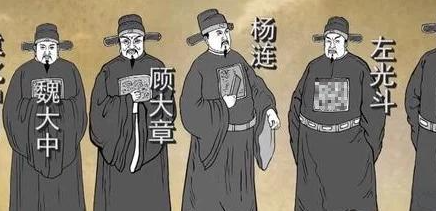

元至正十三年(1353年)春,泰州白驹场的盐警邱义像往常一样欺压盐丁,这个长期盘剥百姓的恶霸不会想到,自己的暴行即将引爆一场改变历史的起义。当夜,张士诚秘密联络胞弟张士义、张士德、张士信,与李伯升等十四名盐丁在草堰场北极殿歃血为盟。他们抄起挑盐的扁担,闯入邱义家中将其乱棍打死,随后冲进当地富户宅院,开仓放粮、焚毁豪宅。这场被后世称为“十八条扁担起义”的行动,瞬间点燃了盐民积压已久的怒火。

起义军以星火燎原之势迅速壮大,攻克泰州、高邮后,张士诚在高邮称诚王,建立大周政权。作为起义元老,李伯升被委以重任,成为张士诚麾下最早的核心将领之一。他的人生轨迹从此与张士诚政权紧密相连,在元末群雄逐鹿的舞台上,开启了跌宕起伏的军事生涯。

二、征战四方:屡败屡战的军事生涯

李伯升的军事生涯堪称一部“抗朱指南”。至正二十一年(1361年),他率十万大军围攻长兴,面对耿炳文七千守军,竟陷入僵持。常遇春增援后,李伯升弃营而逃,首战即遭重创。此后两年间,他先后在长兴、新城等地与朱元璋军激战,却屡屡败北:至正二十三年(1363年)攻长兴被陈德击退,次年率十六万大军攻新城失利,至正二十五年(1365年)更以二十万大军进攻新城,被李文忠打得全军溃散,仅以身免。

这些败绩折射出李伯升军事才能的局限。他擅长指挥大规模兵团作战,却缺乏灵活战术应变。面对朱元璋麾下耿炳文、陈德、李文忠等名将,其“以多攻少”的战术屡屡受挫。至正二十六年(1366年)湖州之战中,李伯升再次兵败投降,标志着其军事生涯的彻底终结。这位曾与张士诚共患难的元老,最终未能见证旧主的覆灭。

三、政权沉浮:从起义元老到明朝降将

投降后的李伯升迎来人生转折。朱元璋念其旧功,仍授平章政事要职,后兼任詹事院事,参与明朝中枢政务。洪武五年(1372年),他随邓愈平定广西少数民族叛乱,展现出不俗的治理才能。在靖州、铜鼓、五开等地,他采取“剿抚并用”策略,既摧毁叛军据点,又收编降卒、安抚百姓,迅速稳定局势。

然而,政治漩涡终究吞噬了这位降将。洪武七年(1374年),李伯升与王简、王诚在河南、山东、北平屯田时,卷入胡惟庸案。这场牵连甚广的政治清洗中,他未能幸免,最终被诛杀。从盐场起义到明朝降将,再到政治牺牲品,李伯升的命运轨迹折射出元末乱世中武将的生存困境——既要在群雄割据中求存,又要在新朝建立后谨言慎行。

四、历史回响:草莽英雄的双重镜像

李伯升的军事才能虽屡遭质疑,但其历史价值不容忽视。作为“十八条扁担起义”的活化石,他见证了张士诚政权从草创到鼎盛的全过程。在张士诚后期怠于政事、大权旁落之际,李伯升仍坚持率军作战,其忠诚度远超张士信等腐化将领。至正二十七年(1367年)平江围城战中,他冒险劝降张士诚,虽未成功,却展现出对旧主的复杂情感——既有对形势的清醒认知,又不乏对故主的怜悯。

这位盐丁出身的将领,其人生轨迹恰似元末农民战争的缩影:从底层反抗到割据一方,从军事失利到政治倾轧,最终在历史洪流中湮没无闻。他的故事提醒后人:在乱世中,个人命运往往与时代浪潮紧密相连,而真正的历史功过,需要超越简单的胜败评判,在更宏大的历史语境中寻找答案。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。