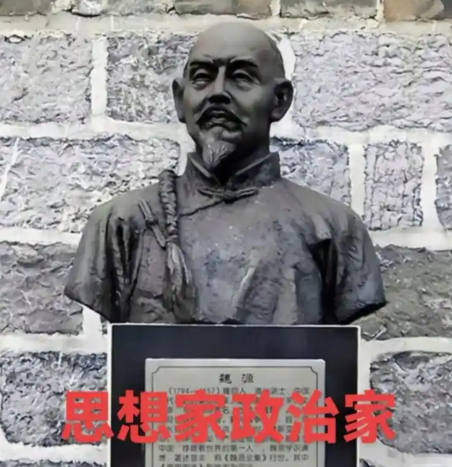

在明末风云变幻的政治舞台上,顾宪成以其卓越的学识、刚正的品格和深远的政治影响力,成为了一颗耀眼的明星。他不仅是东林党的领袖,更是东林书院的创办者,其事迹与思想对明朝末年的政治、学术和社会产生了深远的影响。

寒门学子,初入仕途展锋芒

顾宪成,字叔时,号泾阳,世称泾阳先生或东林先生,1550年出生于南直隶无锡(今属江苏)的一个贫寒家庭。尽管家境贫寒,但顾宪成自幼便展现出对圣贤之学的浓厚兴趣和非凡天赋。他勤奋好学,刻苦钻研,终于在万历四年(1576年)的乡试中一举夺魁,成为乡试第一。随后,在万历八年(1580年)的会试中,他又以优异的成绩中进士,被授予户部广东司主事之职,从此踏上了仕途。

在官场中,顾宪成以其正直无私、不畏强权的性格著称。他初入仕途,便敢于直言进谏,上疏刺及时政,揭露官场腐败,因此得罪了权贵,被贬为湖广桂阳州判官。然而,这并未消磨他的斗志,反而更加坚定了他为国为民的信念。在后来的仕途中,他历任吏部验封司主事、吏部稽勋司员外郎、吏部考功司主事等职,无论身处何职,他都始终坚守原则,勤勉政事,赢得了朝野上下的广泛赞誉。

革职还乡,创办东林书院

万历二十二年(1594年),顾宪成因廷推阁臣忤旨,被革职还乡。回到家乡无锡后,他并未沉溺于个人的得失之中,而是将目光投向了更广阔的社会和学术领域。他深感当时学术界空谈心性、脱离实际的弊端,决心通过创办书院来传播实学思想,培养有用之才。

万历三十二年(1604年),在顾宪成及其弟顾允成等人的共同努力下,东林书院在无锡城东门内的北宋学者杨时讲学旧址上重建完成。东林书院的创办,不仅为顾宪成等人提供了一个讲学论道的场所,更成为了一个汇聚天下英才、议论朝政、裁量人物的学术和政治中心。

东林书院:学术与政治的交汇点

东林书院以“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事关心”为座右铭,倡导读书、讲学与议政相结合的模式。顾宪成等人在书院中不仅讲授程朱理学等儒家经典,更注重将学术与现实政治相结合,批评时弊,要求廉正奉公,振兴吏治,开放言路,革除朝野积弊。他们的主张得到了当时社会的广泛同情和支持,同时也遭到了宦官势力的激烈反对。

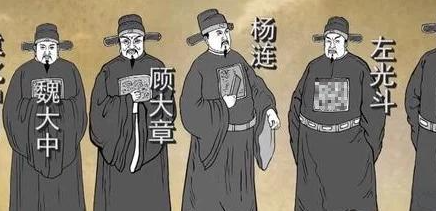

在东林书院的影响下,一批批有识之士汇聚于此,形成了影响一时的“东林党”。东林党人以江南士大夫为主,他们讽议朝政、评论官吏,要求改革政治、经济和文化制度,成为明末政治舞台上的一支重要力量。顾宪成作为东林党的领袖,更是以其卓越的领导才能和深远的政治眼光,引领着东林党人不断前行。

学术贡献与思想遗产

顾宪成不仅是一位杰出的政治家,更是一位深邃的思想家。他学宗程朱,认为朱熹是继孔子之后集儒学大成之圣人,周敦颐创建理学之功不在孔孟之下。然而,他并不拘泥于门户之见,对陆、王之学的短长与朱熹之不足持公平态度。他力排佛学之非,批评王守仁“无善无恶”之说是来自佛学禅宗,反对不学不虑的见成良知说,提倡“躬行”“重修”的修养功夫。

顾宪成的思想对明末清初的学术界产生了深远的影响。他强调治世而非出世,要求讲学和结社自由,发出“外人所是,庙堂必以为非;外人所非,庙堂必以为是”和“天下之是非当自之天下”的呼声。这些思想不仅为东林学派的形成和发展奠定了基础,更为后来的复社、几社等团体提供了重要的思想资源。

身后影响与历史评价

顾宪成的一生,是奋斗的一生、奉献的一生。他以其卓越的学识、刚正的品格和深远的政治影响力,赢得了后世的广泛赞誉和尊敬。然而,由于他及其所领导的东林党人在政治上与宦官势力等保守势力存在尖锐矛盾,因此在魏忠贤擅权时期,东林党人遭到了残酷的迫害和镇压。顾宪成虽已病逝,但仍被追削官职,其家族和亲友也受到了牵连。

然而,历史是公正的。崇祯初年,顾宪成获得平反,并被追谥为“端文”。他的事迹和思想被后人广泛传颂和研究,成为明末清初学术界和政治界的一笔宝贵财富。今天,当我们站在东林书院的遗址前,望着那座历经风雨仍屹立不倒的书院建筑时,我们不禁会想起那位伟大的东林党领袖——顾宪成先生。他的精神将永远激励着后人不断前行、追求真理、为国为民。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。