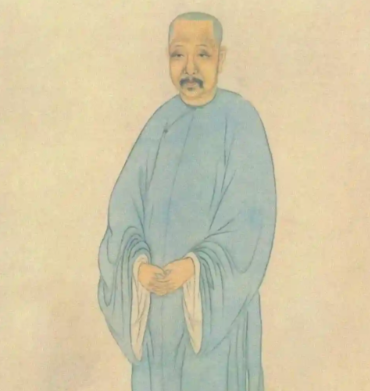

在元末动荡的历史长河中,徐寿辉宛如一颗耀眼却又短暂划过的流星,以红巾军天完政权领袖的身份,在历史的舞台上留下了浓墨重彩的一笔。他出身平凡,却凭借着非凡的勇气和智慧,在乱世中崛起,建立起了自己的政权,其经历充满了传奇色彩。

平凡出身,乱世崛起

徐寿辉出生于1320年,蕲州罗田县多云乡上五堡(今湖北省罗田县九资河镇,一说为今河铺镇)人,原籍湖南。他原本只是一个普通的贩卖布匹的小商贩,每日为生计奔波。然而,元末社会的动荡不安,为他的命运带来了巨大的转折。当时,元朝统治腐败,吏治黑暗,蒙古贵族为了争夺权力不断互相倾轧,战争频繁。同时,贪污腐败问题严重,苛捐杂税层出不穷,贵族们还热衷于抢占土地,加上年年灾荒,百姓们生活困顿,走投无路。在这样的社会背景下,反抗的火种在各地悄然点燃。

1351年,元朝北方的白莲教起义爆发,韩山童、刘福通等人带领大批黄河民工起义,掀起了反抗元朝统治的浪潮。徐寿辉敏锐地察觉到了时机的到来,他与麻城铁匠邹普胜、宜春和尚彭莹玉等人联合起来,在鄂东一带宣传“天下大乱,弥勒佛降生”的消息,并正式发动起义。这支起义军被称为“红巾军”,与其他红巾军不同的是,他们信奉弥勒佛。徐寿辉凭借着身形高大、长相出众且为人正直、常常见义勇为而在当地民众中拥有很高的威信,因此被推举为起义军的领袖。

建立政权,迅速扩张

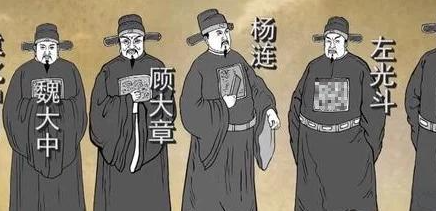

1351年八月,徐寿辉领导的起义军迅速壮大,他们攻城掠地,势不可挡。十月,起义军攻占了蕲水(今湖北浠水),徐寿辉被拥立为帝,国号“天完”。“天完”这个名字极具象征意义,有说法认为它代表着压倒元朝的雄心,是在元朝国号“大元”的基础上设计而来的。徐寿辉称帝后,以邹普胜为太师,倪文俊为领军元帅,置统军元帅府、中书省、枢密院、中央六部等,初步建立了政权的组织架构。

天完政权建立后,提出了“摧富益贫”等口号,这一口号十分有效,吸引了大量贫苦农民的加入。起义军纪律严明,军法严格,每次攻占一座城市后,都不扰民,只将归附的百姓登记在册。因此,徐寿辉赢得了广泛的民心,军队人数迅速扩张。从最初的几千人,天完军很快扩展到几十万,甚至在其巅峰时期拥有百万大军。他们先后攻占了今湖北、江西、安徽、福建、浙江、江苏、湖南等大片地区,势力范围不断扩大。

内忧外患,权力旁落

然而,随着天完势力的壮大,徐寿辉身边的权力斗争也愈加复杂。天完政权不仅面临着来自元朝的强大压力和敌对势力的进攻,内部也出现了权力争夺的矛盾。丞相倪文俊逐渐架空了徐寿辉的权力,成为了天完政权实际上的掌控者。倪文俊原是元朝的高级官员,加入天完政权后追随徐寿辉为其效力,但由于政权内部的权力斗争和政治斗争日益激烈,他的野心逐渐膨胀。

1357年,倪文俊企图杀徐寿辉降元,事情败露后,他急忙逃离天完政权的都城汉阳,向黄州逃跑,投奔自己的老部下陈友谅。然而,陈友谅却趁机杀死了倪文俊,并取代了他的位置,完全控制了天完政权的实权。陈友谅出身于渔家,曾为县吏,参加天完红巾军后,凭借着自己的勇谋迅速崛起。他掌权后,进一步排挤徐寿辉的势力,将徐寿辉变成了一个徒有虚名的傀儡皇帝。

悲惨结局,历史影响

尽管徐寿辉试图改变自己的处境,1359年,他仍欲前往龙兴(今江西南昌),但到达江州(今江西九江)时,陈友谅伏兵城外,尽杀其左右部属,并将他挟持,自称汉王,一揽大权。1360年,徐寿辉在采石被陈友谅杀害,天完政权灭亡。据《明史》记载,徐寿辉被陈友谅的部下用铁器敲碎头颅,惨死于敌人之手,结局十分凄惨。

徐寿辉虽然未能像朱元璋那样最终建立明朝,笑到最后,但他在元末农民起义中发挥了重要的作用。他的起义军在一定程度上打击了元朝的统治,为后来的明朝建立提供了重要的历史背景和经验教训。他提出的“摧富益贫”口号,反映了当时广大贫苦农民的诉求,赢得了民心,为起义军的发展壮大奠定了基础。他的故事也警示后人,在复杂的环境中,要保持清醒的头脑,警惕身边的阴谋和算计。

徐寿辉的一生,是充满传奇色彩的一生。他从一个小商贩崛起成为红巾军天完政权的领袖,经历了辉煌与挫折,最终却惨死于部下之手。他的故事,成为了元末历史中一段令人难忘的篇章,也为后人研究那个时代的历史提供了重要的素材。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。