公元621年,23岁的李世民在虎牢关之战中以少胜多,生擒窦建德、王世充两大割据势力首领,为唐朝统一北方立下不世之功。面对这位战功赫赫的次子,唐高祖李渊陷入封赏困境——李世民已身兼秦王、太尉、尚书令等要职,爵位与官阶均达顶点。在此背景下,李渊... [详细]

建兴七年(公元229年),蜀汉名将赵云在成都病逝,终年约63至67岁。这位以“常胜将军”形象闻名后世的名将,其死亡原因在正史中仅有简略记载,却在民间传说中被赋予了戏剧化的色彩。关于赵云之死是否与诸葛亮有关,需结合史料与传说进行理性辨析。一、... [详细]

建安二十四年(219年),东吴趁关羽北伐襄樊之际,以“白衣渡江”之计突袭荆州,斩杀关羽并夺取荆州六郡。这场军事行动虽在短期内为东吴带来领土扩张,但从长远看,却成为三国格局失衡的转折点。东吴的决策既暴露了内部路线斗争的尖锐性,也折射出战略判断... [详细]

西魏恭帝三年(556年),50岁的宇文泰在北巡途中染病,临终前将权力托付给侄子宇文护,而非自己的十三个儿子。这一决策看似违背传统宗法制度,实则是宇文泰在乱世中权衡内外局势、家族存续与权力制衡后的理性选择。其核心逻辑可从以下三方面展开。一、年... [详细]

东汉末年,汉室倾颓,群雄并起。荀彧作为颍川士族的代表人物,以“王佐之才”闻名天下,却最终选择辅佐曹操而非刘备。这一选择看似矛盾,实则蕴含着对时局、实力与理想的精准权衡。从历史脉络与人物关系中,可梳理出荀彧决策的三大核心逻辑。一、实力对比:曹... [详细]

建安十二年(207年),刘备第三次踏入隆中草庐时,诸葛亮正于案前整理《梁父吟》手稿。这位自号“卧龙”的隐士,在等待明主的前十年间,并未如传统隐士般闭门谢客,而是以躬耕为表、以谋略为里,在荆襄大地上编织着一张覆盖政治、军事、文化的隐形网络。一... [详细]

北宋末年,朝堂之上新旧党争如烈火烹油,蔡京与苏轼这对政坛对手的恩怨,既是权力斗争的缩影,也是理想与现实的激烈碰撞。蔡京以“奸臣”之名载入史册,而苏轼则以“文豪”之姿流芳千古,两人的矛盾贯穿北宋后期政治生态,其冲突本质是改革派与守旧派、集权者... [详细]

东汉末年,天下三分,刘备以“帝室之胄”自居,却长期辗转流亡,直至三顾茅庐请出诸葛亮,才真正开启从流亡军阀到一方霸主的蜕变。作为刘备集团的核心军师,诸葛亮不仅以《隆中对》奠定战略根基,更在军事、内政、外交、资源调度等多领域发挥不可替代的作用,... [详细]

公元219年,襄樊战场烽烟弥漫,关羽率军围攻樊城、襄阳,连呼驻守上庸的刘封、孟达发兵支援。然而,刘封以“山郡初附,未可动摇”为由拒绝,孟达虽未公开反对,却也未积极响应。这场战役的失败,不仅导致关羽败走麦城、身首异处,更成为孟达人生轨迹的转折... [详细]

公元前131年,西汉丞相窦婴因“伪造先帝遗诏”被处决于渭城。这场悲剧的导火索虽是窦婴为好友灌夫求情,但深究其因,实则是外戚集团权力博弈、皇权集中需求与制度漏洞共同作用的结果。表面看似“为友仗义”的举动,实则是窦婴在政治漩涡中无法自救的必然结... [详细]

建兴元年(223年),刘备于永安宫托孤于诸葛亮,17岁的刘禅在成都继位称帝。此时,蜀汉政权面临内忧外患:南中叛乱四起,曹魏虎视眈眈,东吴联盟破裂。然而,作为托孤重臣的诸葛亮,却始终未将政权交还刘禅,甚至在刘禅成年后仍独揽军政大权。这一现象引... [详细]

在三国乱世中,东吴名将陆逊以“夷陵之战火烧连营”“石亭之战大破曹休”的辉煌战绩,成为孙权麾下最耀眼的军事家与政治家。他出身江东大族吴郡陆氏,自203年入孙权幕府,历任海昌屯田都尉、定威校尉、上大将军,最终官至丞相,统领吴国军政二十余年。然而... [详细]

东汉末年,益州别驾张松以“过目不忘”的才智与“奇谋暗藏”的胆识,成为刘备夺取益州的关键推手。然而,这位本可改写三国格局的谋士,却因行事不密被兄长告发,最终命丧刘璋刀下。他的死亡不仅标志着个人命运的终结,更深刻影响了刘备集团的战略走向。一、张... [详细]

在南宋初建、风雨飘摇的动荡年代,赵构与岳飞的君臣关系以“信任”与“倚重”为底色,在金军铁蹄的威胁下,共同书写了一段以军事抗争维系政权的特殊历史。这一时期,赵构对岳飞的态度既包含对军事才能的器重,也暗含对皇权稳定的考量,其复杂性折射出乱世中君... [详细]

在明末动荡的历史长河中,“闯王”的称号与“子午谷奇谋”的争议,共同构成了农民起义与军事博弈的双重缩影。李自成并非第一代闯王,其军事策略的成败亦折射出乱世中战略选择的复杂性。一、闯王称号的传承:从高迎祥到李自成的权力交接“闯王”称号的起源可追... [详细]

1644年春,李自成大军兵临北京城下,崇祯皇帝在煤山自缢前,曾以“天子之尊”向百官哀求捐款,最终仅筹得二十万两白银。而李自成攻破京城后,从官员府邸搜出七千万两白银。这一鲜明对比背后,折射出崇祯皇帝在末路抉择中的复杂困境——他为何宁可低声下气... [详细]

三国时期,武将如云,关羽“千里走单骑”、张飞“当阳桥断喝”、赵云“长坂坡七进七出”等传奇故事深入人心。然而,在民间武力排名中,“一吕二赵三典韦”的顺口溜却将吕布推上神坛。这位被称为“飞将”的猛将,究竟凭什么在群雄中脱颖而出,成为三国武力的象... [详细]

唐朝以长安为法定国都,但洛阳作为东都,在特殊历史节点两次见证帝王登基。唐中宗李显与唐哀帝李柷的即位仪式均在此完成,其背后折射出权力更迭的残酷逻辑与王朝末期的衰变轨迹。一、唐中宗李显:神龙政变中的二次登基唐中宗李显的命运堪称唐代皇室悲剧的缩影... [详细]

1627年,陕西澄城县的饥民挥动锄头砸碎官府税牌,这场星火点燃的农民起义,最终在18年后将大明王朝推向覆灭。李自成率领的起义军从最初几千残兵,发展为横扫中原的百万大军,其崛起过程不仅是军事力量的膨胀,更是战略智慧与政治谋略的完美结合。一、战... [详细]

战国时期,齐、赵、魏、楚四国的四位公子——孟尝君田文、平原君赵胜、信陵君魏无忌、春申君黄歇,以礼贤下士、广纳门客闻名于世,被后世并称“战国四公子”。他们或以权谋纵横捭阖,或以仁德凝聚人心,却在权力漩涡中走向了迥异的结局。从辉煌到陨落,四人的... [详细]

在清朝乾嘉时期的文学天空中,袁枚如一颗耀眼的星辰,以其卓越的诗歌创作、独特的文学理论以及丰富的人详情

宋仁宗赵祯(1010年5月30日—1063年4月30日),初名赵受益,是宋朝第四位皇帝,在位时间详情

唐睿宗李旦(662年6月22日—716年7月13日),初名李旭轮,后改名李轮、李旦,是唐朝第五位详情

方国珍(1319年—1374年5月8日),又名方谷珍,台州黄岩(今浙江黄岩)人,是元末明初浙东地详情

在元末乱世的风云中,一位出身贫寒的放牛娃以铁血手腕与卓越智慧,终结了蒙古贵族的统治,开创了延续2详情

在明末风云变幻的政治舞台上,周朝瑞作为东林党前六君子之一,以刚正不阿的品格和舍生取义的精神,在历详情

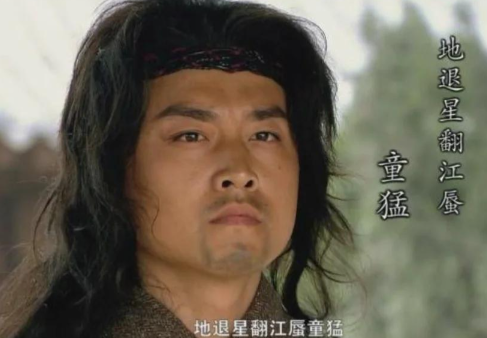

在梁山泊一百单八将的星图中,地退星翻江蜃童猛始终以沉默的姿态游弋于历史长河。这位浔阳江畔的私盐贩详情

程颐(1033年—1107年),字正叔,世称伊川先生,出生于湖北黄陂,后定居于河南洛阳伊川,是北详情

童贯(1054年—1126年),字道夫(一作道辅),开封(今属河南省)人,是北宋末年权倾一时的宦详情

在明朝的政治舞台上,杨士奇以其卓越的政治才能、高尚的品德和坚韧不拔的精神,成为了一代名臣。他历经详情

在明成祖朱棣统治的永乐年间,有一位权势滔天却又臭名昭著的人物——纪纲。他凭借着对朱棣的忠诚与迎合详情

在《水浒传》的江湖世界里,众多英雄豪杰各展风采,其中清风山山主锦毛虎燕顺以其独特的外貌、鲜明的性详情

在晚唐的文学星空中,杜牧与李商隐宛如两颗璀璨的星辰,交相辉映,被后世并称为小李杜。他们以独特的艺详情

在中国古典文学的璀璨星空中,吴承恩宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的才华和不懈的努力,创作出中国第一详情

在古典名著《水浒传》的江湖画卷中,杨春以白花蛇的绰号,成为梁山泊一百零八将中一位独具特色的好汉。详情

在《水浒传》的浩瀚星空中,病关索杨雄宛如一颗独特而复杂的星辰,散发着别样的光芒。他位列梁山一百零详情

在冷兵器时代的烽火硝烟中,总有一些刀剑超越了实用范畴,成为承载历史记忆与文化精神的符号。从汉环首详情

在《水浒传》的江湖画卷中,石秀以拼命三郎的绰号独树一帜。这位江南金陵建康府出身的汉子,自幼父母双详情

在古典名著《水浒传》的波澜壮阔画卷中,项充以其独特的绰号八臂哪吒和鲜明的个性,成为梁山好汉中一位详情

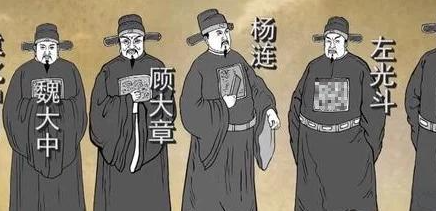

在明朝末年那风云变幻、政治黑暗的岁月里,有这样一群人,他们以天下为己任,不惧权贵,敢于直言,为了详情

在五代十国那个风云变幻、英雄辈出的时代,李三娘以她独特的经历和坚韧的性格,书写了一段令人惊叹的传详情

在明朝的历史长河中,商辂宛如一颗璀璨的星辰,以其卓越的才华、刚正的品格和杰出的政治贡献,成为那个详情

建安十三年(208年)的赤壁江面,火光映红了半边天空。这场以少胜多的战役不仅改写了三国格局,更让详情

公元222年,三国时期规模最大的战役之一——夷陵之战爆发。蜀汉昭烈帝刘备亲率五万大军东征,意图为详情

在华夏文明起源的宏大叙事中,阪泉之战与涿鹿之战犹如两枚关键拼图,共同构建起炎黄部落联盟的崛起图景详情

公元前273年,战国中期的中原大地战火纷飞。在韩国华阳(今河南新郑北)的战场上,一场改变战国格局详情

在中国历史的长河中,三国鼎立的局面持续了数十年,魏、蜀、吴三国相互征伐,战火纷飞。而最终打破这一详情

1521年,明朝广东海道副使汪鋐指挥的屯门海战,是中国与西方殖民者的首次军事对抗。这场战役虽以明详情

在云南西部高黎贡山南麓的崇山峻岭间,一座名为磨盘山的险峻山岭静默矗立。这座海拔2600余米的山峰详情

公元215年的合肥城下,一场被后世神话为"八百破十万"的战役,实则是三国时期详情

在探讨中国古代军事史时,"淝水之战"作为以少胜多的经典战例广为人知,但&qu详情

《左传》作为一部叙事详实的史书,以其高超的叙事技巧和深刻的历史洞察力,为后人展现了春秋时期诸多重详情

在历史的长河中,北方草原上的游牧民族乌桓,曾是汉朝边疆的重要力量。然而,随着东汉末年的局势动荡,详情

在科学的世界里,有一种细胞被赋予了不死的名号,这就是海拉细胞。这种细胞源自于一位名叫亨丽埃塔·拉详情

在中国古代的神话传说中,姜子牙和鬼谷子都是极具智慧和能力的传奇人物。他们分别代表了道家和兵家的智详情

一、背景介绍 秦始皇陵兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,被誉为世界第八大奇迹。然而,这些详情

标题:秦始皇10大诡异事件 一、陵墓之谜 1. 兵马俑:秦始皇陵的兵马俑被认为是世界上最大的详情

虞姬,中国历史上著名的女性人物,她与项羽的爱情故事被后人传颂不衰。而刘邦,作为项羽的对手和汉朝的详情

胤祥没有遭到雍正的清洗,但他在年轻时去世,这一点对于一些历史学家来说存在着一些争议。 一些人质详情

满清十二帝内没有溥仪的画像,只有照片,是什么原因呢? 在满清十二帝中,没有任何一位皇帝画过溥仪详情

溥仪的文化水平不仅仅是初中程度,尽管他的户口本上写着初中,但这并不是他真实的文化水平。 作为大详情

古人常说不孝有三,无后为大,而在皇权社会,皇帝不具备生育能力,可不仅仅是不孝的问题,毕竟古代历来详情

息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?息肌丸是一种有催情作用的美容香精,塞到肚脐眼里融化到体内,详情

赵飞燕服用息肌丸保持美貌,息肌丸是什么东西呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 据说详情

古印度文明,作为人类文明的摇篮之一,承载着丰富的文化遗产和深邃的哲学思想。其影响力不仅深远地渗透到了详情

彼岸花,又称曼珠沙华,是一种充满神秘色彩的花卉。这种花通常盛开在秋季,其鲜红的花瓣和细长的花蕊形详情

在现代社会,我们依赖于各种产品来完成日常生活的各个方面。从智能手机到笔记本电脑,从家用电器到汽车详情

在我们的日常生活中,我们常常会忽视地球上的一些奇妙之处。然而,当我们从太空中俯瞰地球时,这些事物详情

在生物多样性的广阔领域中,每一次新的物种发现都像是打开了一扇通向未知世界的窗户。最近,科学家们在详情

在这个世界上,有些物品的价值超越了我们的想象。它们不仅仅是物质的存在,更是艺术、历史和文化的象征详情

在世界的每一个角落,无论是热血沸腾的球场,还是电视机前的粉丝,都被一位女性棒球选手的魅力所吸引。详情

位于中国云南的九龙河瀑布群,被誉为中国的尼亚加拉,是中国最大的瀑布群。这里的瀑布高低错落,气势磅详情

北仑河口,位于中国浙江省宁波市北仑区,是中国大陆海岸线的最南点。这里既有美丽的海滨风光,也有丰富详情

鸭绿江口,位于中国东北地区,是中国大陆海岸线的最北点。这里既有壮丽的山川河流,也有悠久的历史文化详情

湖北省,位于中国中部,素有千湖之省的美誉。全省湖泊众多,水域面积占总面积的四分之一。今天,就让我详情

在古典名著《水浒传》的浩瀚星空中,邓飞以火眼狻猊的威名闪耀其中,位列梁山一百单八将第四十九位,上详情

在《水浒传》的江湖画卷中,杜兴以其独特的绰号鬼脸儿和跌宕起伏的人生经历,成为梁山好汉中极具辨识度详情

黄信,古典名著《水浒传》中梁山泊一百单八将之一,绰号镇三山,位列地煞星,梁山座次第三十八位,担任详情

在古典名著《水浒传》塑造的波澜壮阔的江湖世界里,乐和以其独特的魅力与才能,成为一百单八将中令人难详情

在古典名著《水浒传》的江湖世界里,梁山泊一百零八将各具特色,其中出林龙邹渊以其独特的性格和传奇经详情

在《水浒传》的江湖世界里,九纹龙史进宛如一颗璀璨的流星,以其独特的个性和跌宕起伏的经历,在梁山好详情

在《红楼梦》的复杂人物关系网中,贾琏对薛宝钗的疏离态度看似突兀,实则是血缘亲疏、利益纠葛与礼教规详情

在武侠文化的语境中,实力往往与武功修为、江湖地位、智谋韬略紧密相连,而当我们将虚构角色殷野王与现详情

在唐代诗坛的苍茫雪原中,刘长卿以五言绝句《逢雪宿芙蓉山主人》凿出一眼温热的清泉。这首诞生于贬谪途详情

在《红楼梦》这部文学巨著中,妙玉无疑是一个极具神秘色彩和独特魅力的人物。她以超凡脱俗的才情、孤傲详情

在中国悠久的历史长河中,涌现出了无数才华横溢的诗人,他们用优美的诗句抒发了对人生、爱情、自然和社详情