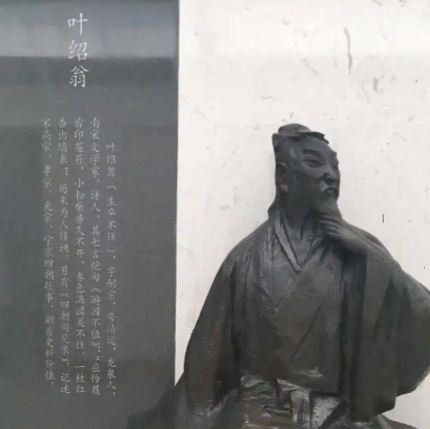

叶绍翁(1194年—1269年),字嗣宗,号靖逸,南宋中期诗人,其人生轨迹与诗作风格,宛如一幅淡墨勾勒的山水长卷,既有宦海浮沉的斑驳印记,更蕴含着隐逸江湖的悠远意境。这位以《夜书所见》传世的诗人,用七言绝句的精巧笔触,在南宋诗坛镌刻下独特的艺术印记。

一、身世浮沉:从李氏血脉到叶氏门庭

叶绍翁本姓李,祖籍建州浦城(今属福建),其祖父李颖士为宋政和五年(1115年)进士,曾任处州刑曹、余姚知县,建炎三年(1129年)因抗金有功升任大理寺丞、刑部郎中。然而,政治风云的骤变使家族蒙尘,李颖士因赵鼎党事被贬,家道中落。少年叶绍翁被迫过继给龙泉叶氏,这一身份转变既是他人生的转折点,也成为其诗作中隐逸情怀的源头。

在叶适门下求学期间,叶绍翁深受永嘉学派影响,其学术思想以朱熹为宗,却未陷入理学桎梏。这种思想底色,使其诗作既保留儒家士大夫的济世情怀,又蕴含道家超脱物外的隐逸追求。光宗至宁宗年间,他短暂入仕为官,但官场生涯的平淡无奇,反而促使他更早地走向隐居之路。

二、江湖诗派:钱塘湖畔的吟咏者

隐居钱塘西湖之滨的叶绍翁,与葛天民、陈起等江湖诗人结社唱和,形成独特的创作群体。他们以布衣身份游走于士大夫与市井之间,既非纯粹的隐士,亦非典型的庙堂文人,这种双重身份在《夜书所见》中体现得淋漓尽致。诗中"萧萧梧叶送寒声"的秋景描写,暗合江湖诗人对自然意象的敏锐捕捉;而"知有儿童挑促织"的生活场景,则展现他们深入民间的创作取向。

作为江湖诗派代表,叶绍翁的七绝创作达到极高造诣。《游园不值》中"春色满园关不住,一枝红杏出墙来"的千古名句,以突破围墙的意象象征生命力的不可遏制,这种以小见大的艺术手法,成为后世咏物诗的典范。其诗集《靖逸小稿》《靖逸小稿补遗》中,大量作品通过日常意象传递深层哲思,如《田家三咏》以朴素笔触勾勒农耕生活,展现诗人对底层民众的深切同情。

三、《夜书所见》:羁旅乡愁的时空交响

创作于羁旅途中的《夜书所见》,堪称叶绍翁情感世界的浓缩晶体。诗作通过"梧叶-秋风-客情"的意象链条,构建起多维度的情感空间:萧瑟秋景触发游子乡愁,儿童夜捉促织的场景则形成时空对话——眼前的异乡孩童与记忆中的故乡童年相互映照,篱落灯火既是现实写照,亦是心灵归宿的象征。

这种情感表达突破传统羁旅诗的单一维度,在"动客情"与"挑促织"的张力中,展现诗人对生命本质的思考。秋风梧叶的肃杀与促织灯火的温暖形成强烈对比,暗喻人生困境中的希望微光。这种复杂情感,正是南宋文人面对家国动荡时的典型心理写照。

四、四朝闻见:历史褶皱中的补白者

除诗歌创作外,叶绍翁的史学著作《四朝闻见录》具有独特价值。这部五卷本笔记体史书,以亲历者视角记录高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝轶事,尤其关注制度变迁与人物命运。书中对秦桧专权、庆元党禁等重大事件的记载,为正史提供珍贵补充;对岳飞、朱熹等历史人物的评述,则体现其史学批判精神。

这种"诗史互证"的创作模式,使叶绍翁在文学与史学领域均留下深刻印记。他的诗歌创作注重情感真实,史学写作追求事实准确,两者共同构成其知识分子的完整形象——既能用诗歌抒写性灵,又能以史笔记录时代。

五、文化传承:跨越时空的诗意回响

叶绍翁的文学成就,在南宋后期产生广泛影响。其诗歌风格被后世江湖诗人竞相模仿,《四朝闻见录》则成为研究南宋政治文化的重要史料。进入现代,他的作品持续被选入中小学教材,《夜书所见》中"儿童挑促织"的经典场景,成为几代中国人共同的童年记忆。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。