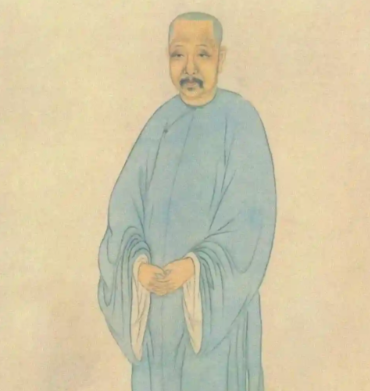

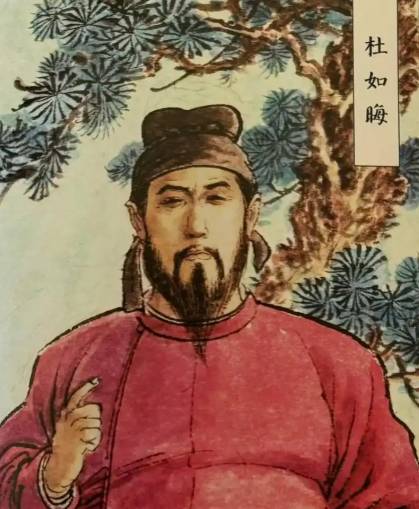

在唐朝初期的政治舞台上,杜如晦宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的才能和忠诚的品质,为唐朝的稳定与繁荣立下了赫赫战功,成为凌烟阁二十四功臣中备受瞩目的存在。

出身名门,初露锋芒

杜如晦,字克明,出生于京兆杜陵(今陕西省西安市长安区),出身于京兆杜氏这一名门望族。其祖父杜果在北周、隋朝皆为显官,官至隋朝工部尚书、义兴公;父亲杜咤担任隋朝昌州长史。这样的家庭环境为杜如晦提供了良好的成长氛围和丰富的教育资源,使他自幼聪慧过人,对文史有着浓厚的兴趣,常与人谈论历史、文学等方面的知识,展现出非凡的见识和悟性。

隋朝大业年间,杜如晦以候补官员的身份进入仕途,被任命为滏阳县尉。然而,他并未满足于这一小官职,不久后便弃官回家,继续追求更高的理想和抱负。这一时期,隋朝社会动荡不安,各地起义风起云涌,为有志之士提供了施展才华的广阔天地。

追随李世民,开启辉煌征程

公元617年,太原留守李渊父子在太原起兵,随后挥军杀入长安。秦王李世民在平定京城的过程中,发现了杜如晦的才华,将其召入秦王府,任命为兵曹参军。从此,杜如晦正式成为李世民的重要谋臣,开启了他辉煌的政治生涯。

当时,太子李建成担心秦王府内英才云集,日后会威胁到自己的储君地位,于是向唐高祖李渊建议将秦王府的官员都调到外地任职。众多幕僚被调离,李世民对此忧心忡忡。房玄龄向李世民进言:“府僚去者虽多,盖不足惜。杜如晦聪明识达,王佐之才。大王您如果想经营四方,非此人不可!”李世民听后恍然大悟,急忙向李渊上奏,请求将杜如晦继续留在秦王府为官。杜如晦得以留在李世民身边,继续为其出谋划策。

在随后的日子里,杜如晦跟随李世民征战四方,参与了平定薛仁杲、刘武周、王世充、窦建德等割据势力的战争。他作为李世民的高参,对军旅戎事剖断如流,能够准确判断战场形势,为李世民提供切实可行的战略建议。李世民根据他的判断果断出击,将各地反王一一消灭,为唐朝的统一奠定了坚实基础。杜如晦的军事才能和谋略智慧深为时人所敬服,逐渐成为李世民阵营中不可或缺的核心人物。

玄武门之变,助力李世民登基

随着李世民的功绩和威望日益提高,他与太子李建成之间的矛盾也日益尖锐,双方为争夺皇位展开了激烈的斗争。李建成对杜如晦非常忌惮,对齐王李元吉说:“秦王府中所可惮者,惟杜如晦与房玄龄耳。”于是,李建成向李渊进谗言,诬陷房玄龄和杜如晦,导致二人被逐出秦王府。

然而,杜如晦并未因此放弃对李世民的支持。武德九年(626年),李建成拉拢尉迟恭失败后,派人刺杀尉迟恭,又上言李渊将尉迟恭打入大牢。李世民将尉迟恭保释出来后,得知李建成和李元吉欲在昆明池对自己不利,犹豫不决。此时,他想起了房玄龄和杜如晦,派长孙无忌秘密将二人召回。尽管私自回京是死罪,但杜如晦毫不犹豫地化装成道士,潜入秦王府。

经过与房玄龄、长孙无忌等人的精心谋划,李世民终于下定决心,发动玄武门之变。在这场惊心动魄的政变中,杜如晦发挥了至关重要的作用。他凭借自己的智慧和谋略,为李世民出谋划策,协助李世民成功诛杀了李建成和李元吉,为李世民登上皇位扫清了障碍。事成之后,李世民被立为皇太子,杜如晦因功被任命为太子左庶子,成为李世民身边的重要辅佐大臣。

辅佐太宗,共创贞观盛世

唐太宗李世民即位后,对杜如晦更加器重和信任,拜他为兵部尚书,进封蔡国公,赐实封食邑一千三百户。贞观二年(628年),杜如晦以本官检校侍中,摄吏部尚书,仍总监东宫兵马事。贞观三年(629年),他代替长孙无忌为尚书右仆射,仍旧管理官员的选拔,与房玄龄一起辅佐朝政。

杜如晦为相时,正值唐朝初建不久,国家百废待兴。他与房玄龄共掌朝政,典章制度皆由两人所定。房玄龄善于谋划,能够提出许多切实可行的政策和建议;而杜如晦则长于决断,能够在众多方案中迅速做出正确的选择。两人配合默契,同心辅佐唐太宗,被后世誉为“房谋杜断”。

在选拔人才方面,杜如晦主张先由地方推荐,然后进行考核录用,注重官员的实践能力和品德修养。他用人唯才,不拘一格,为唐朝选拔了一批优秀的人才,充实了朝廷的官僚队伍。同时,他还积极推动各项改革,制定了一系列有利于国家发展的政策和制度,为唐朝的政治稳定和经济发展奠定了坚实基础。

英年早逝,千古流芳

然而,天妒英才,贞观四年(630年),杜如晦因病重请求辞官。唐太宗虽然批准了他的请求,但仍按照他以前的官职给他发俸禄,并多次派遣使者和名医前去救治。但杜如晦最终还是未能战胜病魔,不幸病逝,年仅四十六岁。

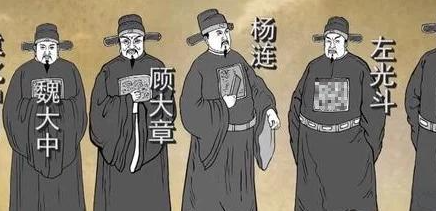

唐太宗对杜如晦的去世悲痛万分,他废朝三日,追赠杜如晦为司空,徙封莱国公,谥号为成,并亲自手诏为制碑文。此后,唐太宗时常怀念杜如晦,每次吃到美味的香瓜,都会想起他,怆然泪下,遣人以所食之半奠于这位文臣的灵牌前,不时送御馔祭奠。他还曾赏赐给房玄龄一条黄银带,哭着对房玄龄说:“当初你和杜如晦一起辅佐我,但是现在的赏赐只能给你一个人。我听说鬼神害怕黄银,我再拿一条黄金带,你带到杜如晦的灵房去吧。”贞观十七年(643年),唐太宗命阎立本画长孙无忌、房玄龄、杜如晦等二十四人的画像置于凌烟阁,杜如晦位列第三,以纪念他的卓越功绩和崇高品德。

杜如晦以其卓越的才能、忠诚的品质和无私的奉献精神,为唐朝的建立和发展做出了重要贡献。他与房玄龄共同开创了“贞观之治”的盛世局面,成为后世宰相的楷模。他的事迹和精神将永远铭刻在历史的长河中,激励着后人不断追求卓越,为国家和社会的发展贡献自己的力量。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。