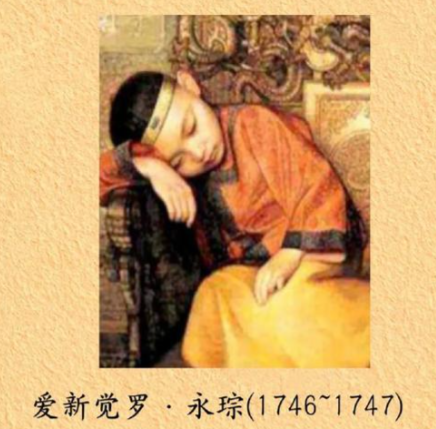

爱新觉罗·奕纬(1808年5月16日—1831年5月23日),清朝宗室,道光帝旻宁的长子,其短暂的一生充满了宫廷权力的博弈与命运的无奈,成为清代皇室中一个令人唏嘘的悲剧人物。

出生:母妃卑微,命运初定

奕纬出生于嘉庆十三年(1808年)四月二十一日,生母为和妃辉发那拉氏。辉发那拉氏出身卑微,原本只是道光帝还是皇子时府邸中的一名普通宫女,因偶然被临幸而生下奕纬。在清代皇室极为看重“母凭子贵”与“子以母贵”的观念下,宫女出身的生母让奕纬从出生起就不被父亲道光帝待见。道光帝认为奕纬的降生“玷污”了自己的形象,对他长期冷漠,甚至不愿承认这个长子。

与之形成鲜明对比的是祖父嘉庆帝的态度。嘉庆帝晚年渴望抱孙,奕纬作为他的第一个皇孙,一出生就被视为皇室“延续香火”的象征。嘉庆帝对奕纬十分疼爱,不仅亲自为他取名“纬”,寓意“经天纬地,辅政安邦”,还在1819年(嘉庆二十四年)直接将11岁的奕纬封为多罗贝勒,这是道光帝其他皇子在同等年纪从未获得的荣誉,也成为奕纬一生中唯一的“高光时刻”。

成长:父爱缺失,性格养成

道光帝即位后,对奕纬的态度并未因他皇长子的身份而改变。道光帝登基后,将周围的人都封了号,唯独奕纬依然保持嘉庆帝在世时所封的“多罗贝勒”,其母也仅被封为和嫔,后来才晋升为和妃。这种长期的忽视与冷漠,让奕纬在成长过程中缺乏父爱的滋养,逐渐养成了放荡不羁、顽劣调皮的性格。

奕纬年少时曾有过几次“锋芒毕露”的举动,但都被道光帝视为“越位”或“不懂规矩”。例如,在一次祭祖典礼上,他主动提议增设皇陵守卫岗位,理由是“防盗匪、显尊严”,却遭到道光帝的斥责,并被勒令在内廷抄写《孝经》十遍,以示“谨言慎行”。这些经历让奕纬逐渐明白,自己并非父亲心中的继承人,而是一个“被暂时允许存在”的皇长子,这种身份既不能有野心,也不能太无能,稍有差池就可能成为“政治麻烦”。

转折:皇位空缺,压力骤增

道光九年(1829年),道光帝的两名幼子奕继和奕纲相继夭折,原本“无足轻重”的奕纬突然成为道光帝唯一存活的皇子,也成了皇位的“唯一继承人”。这一转变让道光帝对奕纬的态度发生了180度的大转弯。他开始重视奕纬的教育,希望他能博通古今、文武双全,将来好继承大清江山。

然而,长期被忽视的奕纬早已养成了放荡不羁的性格,对读书学习毫无兴趣。道光帝为了督促他学习,安排了学富五车的大臣作为他的老师。但奕纬却对管教感到厌烦,甚至在上书房心神不宁,对老师出言不逊。据《老太监的回忆》记载,一次,老师见奕纬不好好读书,便开导他说:“阿哥好好读书,将来好当皇上。”奕纬却直言不讳地回答:“要是我将来当了皇上,第一个把你杀了!”这句话传到道光帝耳中后,他勃然大怒,立刻召奕纬前来觐见。

悲剧:冲突爆发,意外身亡

道光帝见到奕纬后,愤怒之情难以抑制。在盛怒之下,他飞起一脚踢向奕纬,不料却踢中了奕纬的下身。奕纬惨叫一声,当场昏迷过去。道光帝立即下令让人将奕纬抬回撷芳殿,并延请御医进行救治。然而,由于伤势过重,奕纬终因医治无效,于道光十一年(1831年)四月十二日未时在圆明园病逝,终年二十三岁。

奕纬的突然离世让道光帝悲痛不已,他追封奕纬为“隐志贝勒”,并依照皇子之例办理丧事,还派总管内务府大臣宝兴经理丧事。咸丰帝即位后,又追封奕纬为多罗郡王,以示对这位长兄的缅怀与尊重。

身后:过继子嗣,后代发展

奕纬去世时无子嗣,道光帝虽后续有了四子奕詝(即咸丰帝)、六子奕?(恭亲王)等,但仍为奕纬“延续香火”。1850年咸丰帝继位后,遵道光帝遗愿,将自己的弟弟、道光帝五子奕誴的次子载治过继给奕纬为嗣子,继承“隐志郡王”的爵位。

载治的后代(即奕纬的“嗣孙”一支)在近代史上有一定影响。其中,溥伦(载治长子)是清代晚期重要宗室,曾代表清政府参加1904年美国圣路易斯世博会,是中国首位“国际会展代表”;他还参与“预备立宪”,担任资政院议长,试图推动清末政治改革。溥侗(载治第四子)则是著名戏曲家,精通京剧、昆曲的生旦净丑各行当,被称为“民国四公子”之一,曾在清华大学、北京大学教授戏曲,对传统戏曲的传承贡献极大。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。