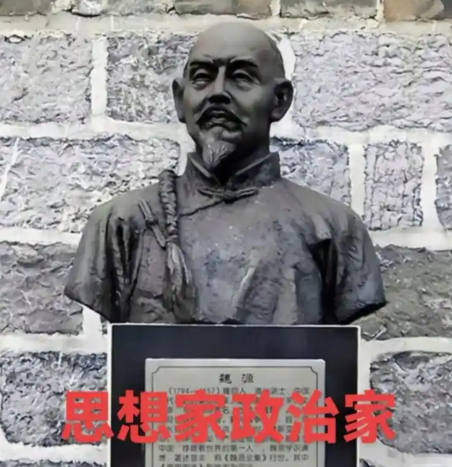

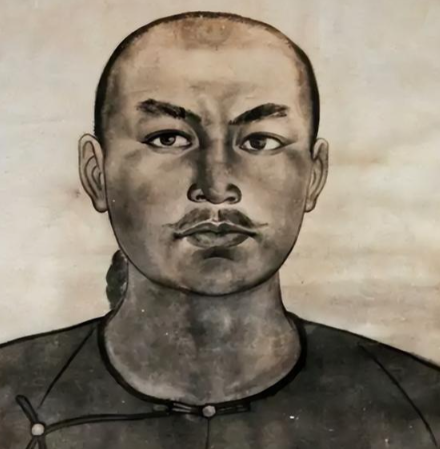

陈承瑢(约1824年—1856年),广西藤县人,太平天国起义的重要将领,官至天官正丞相、爵封佐天侯。他的一生与太平天国的兴衰紧密相连,既是金田起义的参与者,也是天京事变的直接推动者,最终因权力野心与阴谋算计走向覆灭,成为太平天国政权内部矛盾激化的典型缩影。

一、从市井车夫到起义将领:乱世中的崛起之路

陈承瑢出身底层,早年以御车为业,性格粗犷却精于权谋。他因赌博欠债与同乡结仇,除夕夜遭讨债时当街行凶,犯下灭门血案后逃亡至金田,投奔洪秀全领导的拜上帝会。这一极端行为既暴露其睚眦必报的性格缺陷,也折射出清末社会动荡下底层民众的生存困境。

1851年金田起义爆发后,陈承瑢凭借机敏与果敢迅速崭露头角。他初授羽林侍卫,随军征战期间屡获擢升:1852年升至殿左三指挥,1853年克武昌、南京后任天官正丞相,1854年封兴国侯后改佐天侯。作为朝内官首领,他执掌谕旨奏章传宣事务,成为连接洪秀全与杨秀清的枢纽人物。其升迁速度之快,既源于太平天国初期人才匮乏的现实需求,也与其善于揣摩上意、平衡各方关系的权术密不可分。

二、天京事变:权力博弈中的致命赌局

陈承瑢的命运转折点始于1854年的“牧马人事件”。东王杨秀清因秦日纲部下未向其叔行礼,将秦日纲、陈承瑢与翼王石达开岳父黄玉昆一并杖责二百。此举彻底激化矛盾:杨秀清的专横跋扈与陈承瑢的自尊心受挫形成剧烈冲突,为其日后反戈一击埋下伏笔。

1856年太平军击破清军江南大营后,杨秀清借“天父下凡”逼封万岁,洪秀全密召北王韦昌辉回京勤王。陈承瑢敏锐捕捉到权力真空期的机会,主动承担三大关键角色:

告密者:向洪秀全密报杨秀清谋反,强化其杀杨决心;

内应者:利用佐天侯职权,伪造杨秀清命令解除东王府戒备,引导韦昌辉、秦日纲率军夜袭;

扩大屠杀的策划者:提议以“搜捕余党”为名清洗东王势力,导致两万余人丧生,天京陷入血海。

陈承瑢的算计远不止于此。他试图通过操控事变清除异己,同时将韦昌辉推向前台充当替罪羊,自己则暗中掌控局势。然而,韦昌辉的滥杀激起众怒,石达开回京后严词谴责,洪秀全为平息民愤处决韦昌辉。陈承瑢的阴谋随之暴露——他既无法摆脱“叛徒”标签,又因权力野心过度膨胀成为洪秀全的眼中钉,最终与秦日纲一同被处决,结束了其充满争议的一生。

三、历史评价:双面人生的启示

陈承瑢的悲剧源于性格缺陷与时代局限的双重作用。他工于心计却缺乏政治远见,善于权谋却丧失道德底线,其睚眦必报的性格使其从受害者蜕变为加害者,最终沦为权力斗争的牺牲品。英国学者柯文南通过爱尔兰人肯能的口述记录揭示,陈承瑢在天京事变中扮演了“总导演”角色,其告密、策反、布局的每一步都精准踩中人性弱点,却也因过度贪婪葬送自身。

从历史影响看,陈承瑢的背叛直接导致太平天国领导层分裂,使这场农民起义从反清抗争沦为内部屠杀的闹剧。他的故事警示后人:权力斗争中,短期权谋的胜利往往以长期信任的崩塌为代价,而缺乏理想支撑的野心终将走向自我毁灭。正如太平天国史专家罗尔纲所言:“陈承瑢之死,非死于洪秀全之手,乃死于其自身权欲之火。”这一评价精准概括了这位复杂人物的历史定位——他既是时代乱局的产物,也是加速乱局崩溃的推手。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。