建安二十二年(217年),曹操立世子的抉择成为改变三国格局的关键节点。在曹植以《铜雀台赋》惊艳文坛、曹彰以武勇镇守边疆的背景下,资质平平的曹丕却最终胜出。这场继承人之争中,司马懿的选择尤为耐人寻味——他为何放弃才华横溢的曹植,转而辅佐这位被... [详细]

在蜀汉政权四十余年的兴衰史中,杨戏以独特的政治人格成为研究宗室与士族博弈的典型样本。这位出身益州犍为武阳的官员,从州书佐到丞相府主簿,最终因酒后失言被贬为庶人,其仕途轨迹折射出蜀汉后期政治生态的复杂性与残酷性。一、法理与才干的双重奠基杨戏的... [详细]

在中国历史上,皇权更迭往往伴随着血雨腥风,但唐朝宗室李神符却以独特的生存智慧,在玄武门之变的腥风血雨中全身而退,最终以七十三岁高龄善终。这位唐高祖李渊的堂弟、唐太宗李世民的叔父,其人生轨迹折射出唐代宗室与皇权关系的复杂博弈。一、宗室血脉与政... [详细]

公元249年,70岁的司马懿发动高平陵政变,仅用5天时间便夺取曹魏军政大权。这场政变背后,是曹操、曹丕、曹叡三代君主对司马懿的“容忍”与“依赖”。当历史尘埃落定,一个核心问题浮现:为何曹魏前三代君主未提前铲除司马懿?这场权力博弈的深层逻辑,... [详细]

在12世纪的西夏王朝,一位出身宋朝降将的权臣任得敬,曾试图在党项人的土地上划出一片独立王国。他的野心与金朝的干预,不仅改变了西夏的政治格局,更折射出宋、夏、金三国间复杂的权力博弈。这场持续二十年的权力游戏,最终以任得敬家族的覆灭告终,却为后... [详细]

清康熙六十一年(1722年)十二月二十日,康熙帝驾崩前夕,一份遗诏悄然定下大清皇位归属。在这份决定雍正帝即位的文件中,康熙特意叮嘱后世之君:“太祖皇帝之子礼亲王之子孙,现今俱各安全,朕身后尔等若能惕心保全,朕亦欣然安逝。”这段看似温情的遗言... [详细]

东汉建安五年(200年),袁绍与曹操在官渡展开战略决战。作为袁绍麾下与颜良齐名的猛将,文丑在延津之战中遭遇关羽,仅三回合便心生怯意,最终被赤兔马追上斩杀。这场战役的戏剧性转折,不仅源于关羽的勇武,更暴露出文丑在战场判断与心理博弈中的致命缺陷... [详细]

北宋文坛,苏辙以“唐宋八大家”之誉立传;朝堂之上,他以元祐更化的核心推手留名青史。这位集文学家与政治家于一身的士大夫,用七十四年人生诠释了“以文载道,以政行道”的儒家理想。其散文汪洋澹泊,政论切中时弊,史论洞见千年,更以宰相之姿推动北宋政治... [详细]

战国初期,魏国凭借李悝变法、吴起练兵迅速崛起,成为首个称霸中原的强国。然而,自魏文侯去世后,魏国仅用百年便从巅峰跌落至被秦国灭亡。传统叙事常将魏国衰落归因于孙膑、商鞅等人才流失,但深入史实会发现,地缘困局、战略短视、制度崩坏才是根本原因,孙... [详细]

北宋文坛的“三苏”名震古今,而作为苏洵之子、苏轼之弟的苏辙,不仅以文学成就位列“唐宋八大家”,更在政治舞台上留下深刻印记。其一生横跨仁宗至徽宗四朝,仕途跌宕中始终秉持儒家士大夫的担当,在政论、史论、治国实践等领域构建起独特的思想体系,成为北... [详细]

在中国历史上,国号的选择往往承载着政治合法性、文化认同与权力继承的多重意义。南朝宋开国皇帝刘裕虽为汉高祖刘邦之弟楚元王刘交的后裔,却在称帝时放弃“汉”而选择“宋”为国号。这一决策并非偶然,而是政治现实、血统正统性、历史经验与权力策略共同作用... [详细]

在明清两代24位帝王坐拥的紫禁城中,72万平方米的宫殿群不仅是皇权的象征,更是一个等级森严的微型社会。当世人惊叹于太和殿的巍峨时,鲜有人知在红墙黄瓦之下,数以万计的宫女正以血肉之躯维系着这座巨型机器的运转。她们的生存轨迹,折射出封建制度下最... [详细]

在中唐动荡的政治舞台上,元载以寒门之身跻身相位,既展现出非凡的政治手腕,又因贪婪专权沦为历史反面典型。他的一生,是寒门庶族试图突破阶层壁垒的奋斗史,也是权力异化下人性堕落的警示录。从寒微书生到权倾朝野的宰相,再到身死族灭的悲剧结局,元载的命... [详细]

唐初宫廷中,武则天以才人身份入宫,历经太宗李世民与高宗李治两代帝王,却呈现出截然不同的命运轨迹:在李世民时期,她因“驯马事件”暴露心性遭冷落,甚至因“女主武王”预言险些丧命;而在李治手中,她从感业寺尼姑跃升为皇后,最终开创“二圣临朝”的政治... [详细]

公元265年9月6日,曹魏权臣司马昭在病榻上突然中风,手指长子司马炎后溘然长逝。这位曾以“司马昭之心,路人皆知”被钉在历史耻辱柱上的权臣,终其一生未完成篡位称帝的最后一步,将“历史任务”留给了儿子司马炎。司马昭的“未竟之篡”,既是个人权力野... [详细]

南宋绍兴十一年(1141年)腊月二十九,临安大理寺内,抗金名将岳飞以“莫须有”之罪被赐死。这场震动朝野的冤案,表面因“迎回二圣”的口号引发,实则暗藏皇权、制度与政治博弈的深层逻辑。通过梳理历史细节与权力结构,可发现“迎回二圣”仅是表象,真正... [详细]

在明末风雨飘摇的疆场上,金国凤与曹变蛟两位将领以血肉之躯撑起大明最后的脊梁。他们一位以守城之坚闻名,一位以突袭之勇著称,却在时代洪流中谱写出相似的悲壮结局。这场跨越时空的忠魂对话,折射出明末军事体系的溃败与个体命运的无奈。一、金国凤:松山孤... [详细]

公元649年,长安翠微宫内,51岁的唐太宗李世民在病榻上最后一次凝视着26岁的武则天。这位开创“贞观之治”的帝王,面对“女主武王代有天下”的谶语,最终选择放下了手中的屠刀。这场看似矛盾的决策背后,实则是多重因素交织的结果,既包含对天命的敬畏... [详细]

在《三国演义》第六十五回的葭萌关之战中,魏延与马超的交锋被罗贯中渲染得惊心动魄:魏延先败杨柏、再追马岱中箭,最终张飞与马超展开二百回合的酣战。然而,这场单挑盛宴实为文学虚构,历史上并无马超与魏延的直接对决。若以史实为基准,结合武将能力、战场... [详细]

在五代十国那个血雨腥风的时代,后唐末帝李从珂以一介武将之身登上皇位,又在历史洪流中留下“自焚玄武楼”的悲壮背影。这位以勇武闻名的末代帝王,其人生轨迹与治国得失,恰似一面棱镜,折射出乱世中个人命运与王朝兴衰的深刻纠葛。一、从沙场猛将到哭帝登基... [详细]

在清朝乾嘉时期的文学天空中,袁枚如一颗耀眼的星辰,以其卓越的诗歌创作、独特的文学理论以及丰富的人详情

宋仁宗赵祯(1010年5月30日—1063年4月30日),初名赵受益,是宋朝第四位皇帝,在位时间详情

唐睿宗李旦(662年6月22日—716年7月13日),初名李旭轮,后改名李轮、李旦,是唐朝第五位详情

方国珍(1319年—1374年5月8日),又名方谷珍,台州黄岩(今浙江黄岩)人,是元末明初浙东地详情

在元末乱世的风云中,一位出身贫寒的放牛娃以铁血手腕与卓越智慧,终结了蒙古贵族的统治,开创了延续2详情

在明末风云变幻的政治舞台上,周朝瑞作为东林党前六君子之一,以刚正不阿的品格和舍生取义的精神,在历详情

在梁山泊一百单八将的星图中,地退星翻江蜃童猛始终以沉默的姿态游弋于历史长河。这位浔阳江畔的私盐贩详情

程颐(1033年—1107年),字正叔,世称伊川先生,出生于湖北黄陂,后定居于河南洛阳伊川,是北详情

童贯(1054年—1126年),字道夫(一作道辅),开封(今属河南省)人,是北宋末年权倾一时的宦详情

在明朝的政治舞台上,杨士奇以其卓越的政治才能、高尚的品德和坚韧不拔的精神,成为了一代名臣。他历经详情

在明成祖朱棣统治的永乐年间,有一位权势滔天却又臭名昭著的人物——纪纲。他凭借着对朱棣的忠诚与迎合详情

在《水浒传》的江湖世界里,众多英雄豪杰各展风采,其中清风山山主锦毛虎燕顺以其独特的外貌、鲜明的性详情

在晚唐的文学星空中,杜牧与李商隐宛如两颗璀璨的星辰,交相辉映,被后世并称为小李杜。他们以独特的艺详情

在中国古典文学的璀璨星空中,吴承恩宛如一颗耀眼的星辰,以其卓越的才华和不懈的努力,创作出中国第一详情

在古典名著《水浒传》的江湖画卷中,杨春以白花蛇的绰号,成为梁山泊一百零八将中一位独具特色的好汉。详情

在《水浒传》的浩瀚星空中,病关索杨雄宛如一颗独特而复杂的星辰,散发着别样的光芒。他位列梁山一百零详情

在冷兵器时代的烽火硝烟中,总有一些刀剑超越了实用范畴,成为承载历史记忆与文化精神的符号。从汉环首详情

在《水浒传》的江湖画卷中,石秀以拼命三郎的绰号独树一帜。这位江南金陵建康府出身的汉子,自幼父母双详情

在古典名著《水浒传》的波澜壮阔画卷中,项充以其独特的绰号八臂哪吒和鲜明的个性,成为梁山好汉中一位详情

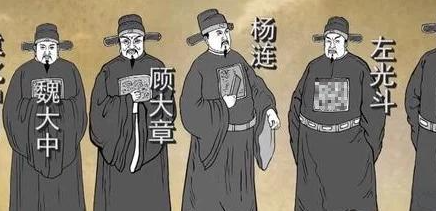

在明朝末年那风云变幻、政治黑暗的岁月里,有这样一群人,他们以天下为己任,不惧权贵,敢于直言,为了详情

在五代十国那个风云变幻、英雄辈出的时代,李三娘以她独特的经历和坚韧的性格,书写了一段令人惊叹的传详情

在明朝的历史长河中,商辂宛如一颗璀璨的星辰,以其卓越的才华、刚正的品格和杰出的政治贡献,成为那个详情

建安十三年(208年)的赤壁江面,火光映红了半边天空。这场以少胜多的战役不仅改写了三国格局,更让详情

公元222年,三国时期规模最大的战役之一——夷陵之战爆发。蜀汉昭烈帝刘备亲率五万大军东征,意图为详情

在华夏文明起源的宏大叙事中,阪泉之战与涿鹿之战犹如两枚关键拼图,共同构建起炎黄部落联盟的崛起图景详情

公元前273年,战国中期的中原大地战火纷飞。在韩国华阳(今河南新郑北)的战场上,一场改变战国格局详情

在中国历史的长河中,三国鼎立的局面持续了数十年,魏、蜀、吴三国相互征伐,战火纷飞。而最终打破这一详情

1521年,明朝广东海道副使汪鋐指挥的屯门海战,是中国与西方殖民者的首次军事对抗。这场战役虽以明详情

在云南西部高黎贡山南麓的崇山峻岭间,一座名为磨盘山的险峻山岭静默矗立。这座海拔2600余米的山峰详情

公元215年的合肥城下,一场被后世神话为"八百破十万"的战役,实则是三国时期详情

在探讨中国古代军事史时,"淝水之战"作为以少胜多的经典战例广为人知,但&qu详情

《左传》作为一部叙事详实的史书,以其高超的叙事技巧和深刻的历史洞察力,为后人展现了春秋时期诸多重详情

在历史的长河中,北方草原上的游牧民族乌桓,曾是汉朝边疆的重要力量。然而,随着东汉末年的局势动荡,详情

在科学的世界里,有一种细胞被赋予了不死的名号,这就是海拉细胞。这种细胞源自于一位名叫亨丽埃塔·拉详情

在中国古代的神话传说中,姜子牙和鬼谷子都是极具智慧和能力的传奇人物。他们分别代表了道家和兵家的智详情

一、背景介绍 秦始皇陵兵马俑是中国历史上最著名的考古发现之一,被誉为世界第八大奇迹。然而,这些详情

标题:秦始皇10大诡异事件 一、陵墓之谜 1. 兵马俑:秦始皇陵的兵马俑被认为是世界上最大的详情

虞姬,中国历史上著名的女性人物,她与项羽的爱情故事被后人传颂不衰。而刘邦,作为项羽的对手和汉朝的详情

胤祥没有遭到雍正的清洗,但他在年轻时去世,这一点对于一些历史学家来说存在着一些争议。 一些人质详情

满清十二帝内没有溥仪的画像,只有照片,是什么原因呢? 在满清十二帝中,没有任何一位皇帝画过溥仪详情

溥仪的文化水平不仅仅是初中程度,尽管他的户口本上写着初中,但这并不是他真实的文化水平。 作为大详情

古人常说不孝有三,无后为大,而在皇权社会,皇帝不具备生育能力,可不仅仅是不孝的问题,毕竟古代历来详情

息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?息肌丸是一种有催情作用的美容香精,塞到肚脐眼里融化到体内,详情

赵飞燕服用息肌丸保持美貌,息肌丸是什么东西呢?感兴趣的读者可以跟着趣历史小编一起往下看。 据说详情

古印度文明,作为人类文明的摇篮之一,承载着丰富的文化遗产和深邃的哲学思想。其影响力不仅深远地渗透到了详情

彼岸花,又称曼珠沙华,是一种充满神秘色彩的花卉。这种花通常盛开在秋季,其鲜红的花瓣和细长的花蕊形详情

在现代社会,我们依赖于各种产品来完成日常生活的各个方面。从智能手机到笔记本电脑,从家用电器到汽车详情

在我们的日常生活中,我们常常会忽视地球上的一些奇妙之处。然而,当我们从太空中俯瞰地球时,这些事物详情

在生物多样性的广阔领域中,每一次新的物种发现都像是打开了一扇通向未知世界的窗户。最近,科学家们在详情

在这个世界上,有些物品的价值超越了我们的想象。它们不仅仅是物质的存在,更是艺术、历史和文化的象征详情

在世界的每一个角落,无论是热血沸腾的球场,还是电视机前的粉丝,都被一位女性棒球选手的魅力所吸引。详情

位于中国云南的九龙河瀑布群,被誉为中国的尼亚加拉,是中国最大的瀑布群。这里的瀑布高低错落,气势磅详情

北仑河口,位于中国浙江省宁波市北仑区,是中国大陆海岸线的最南点。这里既有美丽的海滨风光,也有丰富详情

鸭绿江口,位于中国东北地区,是中国大陆海岸线的最北点。这里既有壮丽的山川河流,也有悠久的历史文化详情

湖北省,位于中国中部,素有千湖之省的美誉。全省湖泊众多,水域面积占总面积的四分之一。今天,就让我详情

在古典名著《水浒传》的浩瀚星空中,邓飞以火眼狻猊的威名闪耀其中,位列梁山一百单八将第四十九位,上详情

在《水浒传》的江湖画卷中,杜兴以其独特的绰号鬼脸儿和跌宕起伏的人生经历,成为梁山好汉中极具辨识度详情

黄信,古典名著《水浒传》中梁山泊一百单八将之一,绰号镇三山,位列地煞星,梁山座次第三十八位,担任详情

在古典名著《水浒传》塑造的波澜壮阔的江湖世界里,乐和以其独特的魅力与才能,成为一百单八将中令人难详情

在古典名著《水浒传》的江湖世界里,梁山泊一百零八将各具特色,其中出林龙邹渊以其独特的性格和传奇经详情

在《水浒传》的江湖世界里,九纹龙史进宛如一颗璀璨的流星,以其独特的个性和跌宕起伏的经历,在梁山好详情

在《红楼梦》的复杂人物关系网中,贾琏对薛宝钗的疏离态度看似突兀,实则是血缘亲疏、利益纠葛与礼教规详情

在武侠文化的语境中,实力往往与武功修为、江湖地位、智谋韬略紧密相连,而当我们将虚构角色殷野王与现详情

在唐代诗坛的苍茫雪原中,刘长卿以五言绝句《逢雪宿芙蓉山主人》凿出一眼温热的清泉。这首诞生于贬谪途详情

在《红楼梦》这部文学巨著中,妙玉无疑是一个极具神秘色彩和独特魅力的人物。她以超凡脱俗的才情、孤傲详情

在中国悠久的历史长河中,涌现出了无数才华横溢的诗人,他们用优美的诗句抒发了对人生、爱情、自然和社详情