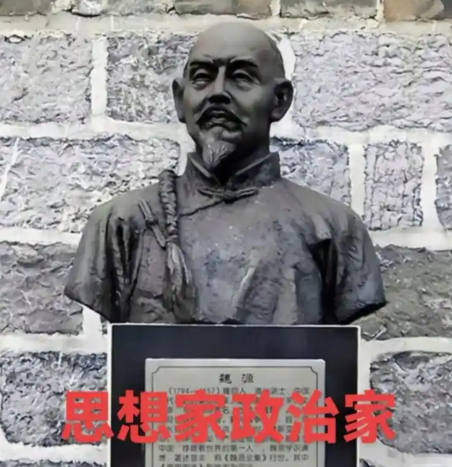

在清朝嘉庆、道光年间,一位出身湖南安化的官员以经世致用的理念革新吏治、振兴经济,成为晚清人才辈出的关键枢纽。他就是陶澍(1779—1839),字子霖,号云汀,以“晚清第一人才”之名载入史册。作为经世派的核心人物,他不仅以改革实践推动社会转型,更以识人之明培育出林则徐、左宗棠等一代名臣,其政治遗产深刻影响了中国近代化进程。

一、寒门贵子:从安化山野到庙堂中枢

陶澍出生于湖南安化县小淹镇的耕读世家,父亲陶必铨虽屡试不第,却以教书为业,将“泽苍生”的期许融入儿子姓名。七岁随父入读岳麓书院,陶澍在“经世致用”的学风中立下“平生衣被志万家”的志向。1802年,24岁的他高中进士,成为安化首位翰林,开启37年宦海生涯。

从翰林院编修到监察御史,陶澍以直言敢谏著称。1816年,他弹劾山西巡抚琦善不法,震动朝野;任川东兵备道时,三个月清空积压诉讼,被四川总督蒋攸铦誉为“四川第一能吏”。这种务实作风为他赢得道光帝信任,1830年升任两江总督,掌管江苏、安徽、江西三省军政要务,成为清代首位官至总督的湖南人。

二、改革利刃:破解漕运盐政困局

陶澍的仕途巅峰与改革实践紧密相连。面对清代两大经济命脉——漕运与盐政的积弊,他以系统化改革重塑体系:

1. 漕粮海运:突破千年河运桎梏

传统漕运依赖运河,但道光初年洪泽湖决口导致运河干涸,漕粮运输濒临崩溃。陶澍力排众议,首创“河海并运”模式:先以河运至上海,再改海运直达天津。1826年,他亲赴上海调度沙船,首运163万石漕粮,损耗不足千分之一,耗时仅两月,较河运效率提升三倍。此举不仅解决京师粮荒,更打破官办漕运的垄断利益链,为清代漕运制度画上句号。

2. 票盐改革:终结两淮盐务腐败

两淮盐政长期被官商勾结的“纲商”垄断,导致盐价高昂、私盐泛滥。陶澍推行“票盐法”,允许中小商人凭票自由贩运,简化纳税流程。改革首年,淮盐销量从1.5亿斤激增至3亿斤,私盐案件下降70%,国库盐税收入增加30%。这场改革被《清史稿》评价为“数十年之弊,一朝廓清”,其设计理念与现代市场经济高度契合。

三、水利兴邦:构建江南水网体系

江南水患频发,陶澍将水利视为“覆育苍生”的要务。任江苏巡抚期间,他主持疏浚吴淞江、浏河、白茆河等主干河道,修建闸坝120余座,形成“北引长江、南排太湖”的水利网络。1833年大水,苏州、松江等地因水利完善未受灾,百姓感念其德,称“陶公活我”。他更与林则徐合作治理黄河,制定“蓄清刷黄”方案,为后世治黄提供重要参考。

四、人才摇篮:缔造晚清名臣群体

陶澍的伟大不仅在于个人政绩,更在于他以伯乐之姿培育人才。其幕府聚集魏源、贺长龄等改革派,形成经世致用思想中心。1836年,他回乡省亲途经醴陵,偶遇落第书生左宗棠所题对联“春殿语从容,廿载家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翘首公归”,当即引为知己,结为忘年交。临终前,陶澍将独子陶桄托付左宗棠培养,并定下儿女亲家,为湘军崛起埋下伏笔。

这种识人之明延续至政治实践。他力荐林则徐接任两江总督,支持其禁烟运动;提拔胡林翼为知府,为其日后统领湘军奠定基础。张佩纶曾评价:“道光以来人才,当以陶文毅为第一”,其门生故吏遍布朝野,形成推动近代化的精英网络。

五、精神遗产:经世致用的时代回响

陶澍的改革实践蕴含超越时代的智慧。他主张“有实学,斯有实行,斯有实用”,强调政策设计需兼顾政府、商民利益,这种务实理念与现代公共管理不谋而合。其廉政风范同样令人敬仰:任两江总督时,他将每年5000两养廉银上缴国库,回乡祭祖时用18船石头充门面,以“位极人臣而清廉如寒士”的品格赢得道光帝“干国良臣”的赞誉。

1839年,陶澍病逝于两江总督任上,道光帝赐谥“文毅”,入祀贤良祠。他留下的不仅是漕运、盐政、水利的制度遗产,更是一种“经世以济天下”的精神范式。这种范式在湖湘文化中代代相传,最终孕育出曾国藩、左宗棠等推动中国近代化的关键人物。正如学者所言:“陶澍如一场及时雨,滋润了近代中国的转型土壤。”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。